|

続・サンタロガ・バリア (第274回) |

8月最終日の第63回日本SF大会「かまこん」に行ってきました。前日立川入りして、大宮の大会以来7年ぶりにふるさとの西立川(5歳から14歳までいた)を散策しようと思ったら、暑くて30分で退散。60年前に出前でも利用していた中華「銀星」は閉まってたし。

立川駅に戻って周辺を散歩してたら、広島お好み焼きの大看板を発見。でもわざわざ東京で食べることはないか。ブックオフがあったので覗いてみたら、結構繁昌している様子。ジュディ・ダイブルが参加したペンタングル・ファーストの紙ジャケ版があったけど、シミが多いので買わず。

60年前は、駅北口銀座デパート(高島屋)で、中2階に東郷青児の大きな絵が印象的だった喫茶ボアがあったけど、いまは高島屋SCになっていて、その中のジュンク堂も覗いて良い時間になったので、前回も利用したワシントン・ホテルへ向かう。ホテル手前に開店祝いのあるインドカレー屋があったので入ってみたら客が一人も居ない。インド系のヒトがイラッシャイマセと愛想が良いが、店の中では何語か分からない言葉が飛び交っていた。野菜カレーとナンを食べているウチにだんだん客が入ってきて、帰るころにはソコソコ席が埋まっていた。

翌朝南武線で川崎経由、蒲田に9時過ぎ着。蛸井潔さんに会ったので、おしゃべりしているウチに開場時間の10時になったけど受付の長蛇の列は減らず、入場時にはオープニングが終わってました。

とりあえず地下3(?)階のアリーナ(体育館)へ降りて、ディーラーズルームのイマジニアンの会宮本会長と律子さんに挨拶。となりでは森下一仁さんが売り子で『エルギスキへの旅』を積んでました(売れ行きは良かったようです)。売り子をしたあと3号館という20階建てビルの10階に移動。エレベーターが多数あり高速で動くのにビックリ。さすが真新しいビルは違う。「紙魚の手帳Genesis」企画をみて再び売り子。アリーナのステージでは「創元SF短編賞受賞作家サイコロトーク」をやっていて聞いていたのだけど、音が小さくまったく聞き取れず。

次に「ファン交出張版『続SFファン活動保存計画』」に行ったら、参加者席の代島正樹さんにマイクが廻って、代島さんが昔のファンジンを集めてるとのお話。当方世代よりは大分若いSFファンで昔のファンジンを集めているひとが居るんだと感心した次第。そのまま「DAICON」パネルを聴こうとしたら、宮本会長からディーラーズルーム撤収とのことで荷物を取りに。パネル後半を聴いたあと、行列店を避け空いてるラーメン屋で夕食。空いている理由の分かる味だったけど、アルバイトの小柄な女の子はムスッとしていたわりにカワイかった。疲れたので会場に戻らずホテルへ。

ホテルは会場の日本工学院から徒歩5分かつ5000円台ということで予約したのだけど、行ってみたら、いわゆるマンションホテルで、ビルの2階に暗証番号で入る普通の住宅ドアがあった。中には誰もおらず6室あるがトイレは共用部分にひとつだけで、一畳にも満たないシャワールームが2室あるだけ。結局部屋をあとにするまで誰にも会わなかったが、コワかった。でもシミのあるベッドは寝心地がよく、エアコンの風が当たるのが難だったけど、寝られた。

とはいえ午前4時過ぎに目覚めたので、朝イチで8時に会場へ。少しずつ参加者は集まってくるけれど、9時30分からの企画前まで入場できず。入場後はディーラーズルームにいて、学校側のオープンキャンパスとかで学生さんや一般市民の人たちが入ってきた。久しぶりに柳下毅一郎氏を目撃。そういえば海猫沢めろん本人が『ディスクロニアの鳩時計』を売っていたので買いました。

そして代島正樹さんが通りかかり、『イマジニア』12~16号をお買い上げいただいたので、おもわずファンジン集めをしておられるなら古いのが数百冊あるのでどうでしょうと声を掛けたら、ゼラズニイの津田さんだったかとすぐに話を返していただき恐縮でした。ファンジンについては興味をお持ちとのことで当方のを何れ差し上げることに。

そのあと「SF読書会かまこん出張版『逆行の夏』」と「SF史のなかのゲンロンSF創作講座」を見て帰路に就く。会場に岡本俊弥さんがいたので、これで帰りますと伝えたのだけれど、品川駅新幹線ホームで岡本さんとバッタリ。時間まで話をして乗車したら、サンドイッチを入れた土産袋をホームに忘れたことに気がついたけれど、もう遅い。岡本さんはサンドイッチの載った土産袋を目撃しただろうか。

それにしても忘れ物がひどい。今回も昨年同様トイレにウェストポーチを忘れ(大会本部に届いていた、ラッキー)、ホテルに財布を忘れ(無人ホテルなので戻ったらそのままあった)果ては土産も忘れる。新幹線の忘れ物ご注意放送が身にしみるなあ。認知症の始まりかしらん。

とはいえ全体的には楽しく過ごせた大会で、忘れ物を始め大会運営をされた方々には感謝しかありません。桐山御大の姿がなかったのは残念。

あと今回も大森望さんと5分ほど立ち話。WIREDの大森望インタビューについて訊きました。当方も「サイエンス・フィクション」というコトバが生まれて百年なので「SF」も1世紀の節目に変わりつつあるのかもという話をした。まあ、若い人たちにとっては、もはや「SF」に特別な関心を持つ理由が無い時代になったということかも。

最後にオマケの写真を。

帰りの新幹線の中で本を読む気力も無くボケーッと窓の外を見ていたら、こんな風景が目に入ってきてビックリ。思わず写真を撮ってしまった。夕日の反射でライトサーベルと2匹の龍の目が光っているように見えるという偶然。雲の形がこんな風に見えるなんて、さすがSF大会帰りと思ったけど、むしろ疲れ果てて風景を見ていたからですね。

ライトサーベルを持って2匹の龍と戦う巨人

なんか毎月オーケストラを聴きに行っている形になっているけれど、8月のは広響の「平和の夕べ」コンサート。今回は前回と違い、ついに何十年も前から一度は生で聴きたいと思っていたマリア・ジョアン・ピレシュがベートーヴェンの4番のピアノ協奏曲を弾くという待望のコンサートになるはずだったのだけれど、肝心の主役が病気のためキャンセルされてしまいガックリ。代役は今売り出し中の若手(1991年生まれ)ロシア系ピアニスト、ダニール・トリフォノフで、曲目もラフマニノフの2番に変わってしまった。チケット販売元の広響事務局から払い戻ししますという通知があったが、まあ、行く予定だったので当日足を運んだ。

ラフマニノフのピアノ協奏曲2番なんだから、大抵は聞き慣れたメロディーが耳に入ってくるモノなのだけれど、アルミンク指揮のオケが鳴り出すと、なぜかピアノの音が全然聞こえない。アルミンクも頻りにピアニストを振り返りながら振っている。けど、相変わらずほとんど聞こえない。ソロになってようやく聞こえるようになったのだけれど、これまた音が小さい。ピアノがFazioliで当方がこのピアノを生で聴いたのは初めてだったせいもあるのか、はたまたピアニストがそのようにコントロールしているのか、聞き慣れた曲想がなかなか頭に入ってこない。当方の席が後ろから5番目くらいだったので、その影響もあったかも。

演奏後は万雷の拍手で、恥ずかしがり屋みたいなポーズを取りつつ、アンコールを弾いていた。曲はラフマニノフの「音の絵」の一曲だったと思うけどもう不確かになっている。

メインプログラムはマーラーの交響曲第4番。これを聴いていると広響が良いオーケストラになったと改めて感心しつつ、しばらく聴き入った。最後に女声の歌が入るのだけれど、これが日本のベテランの声楽家石橋栄美で、ソプラノに多いキンキンした歌い方をせずにしっくり聴かせた。4番は93年に生で聴いた小澤征爾指揮ウィーン・フィルの演奏(歌はバーバラ・ボニー)が一番強く印象に残っている(当たり前だ)が、細身な広響の演奏も悪くない。

異常な暑さにめげているのか、「プロパーSF」の夏枯れ度が酷い。ということで今回もノンフィクションを優先。

今回読んだノンフィクションの中ではピカ一だったのが、川端裕人『新版「色のふしぎ」と不思議な社会 2020年代の「色覚」原論』。親本の旧版は2020年筑摩書房刊。「文庫化に際し大幅加筆」ということで「新版」を被せたと云うことらしい。

今回読んだノンフィクションの中ではピカ一だったのが、川端裕人『新版「色のふしぎ」と不思議な社会 2020年代の「色覚」原論』。親本の旧版は2020年筑摩書房刊。「文庫化に際し大幅加筆」ということで「新版」を被せたと云うことらしい。

「啓蒙」という言葉から実感が失われて久しいが、この本は読んでいる最中から、いまでも「蒙を啓く書」が書けるんだなあという感慨が湧いてきた。

何を「啓蒙」しているのかというと、昭和生まれは全員が子供の時に受けた「色盲検査」によって定着した「色覚異常(色盲・色弱)」という、医学的にも専門用語として定着し、昭和生まれには「常識」となった「用語」が一体何のためにあったのかと云うことを問い直して、その「ある意味善意の」全員検査を行うことで、何を根拠に「異常」性を際立たせる必要性があったのか、その根本ある「無根拠」性を明らかにして、現代の科学的な観点を根拠に「色覚」の多様性を尊重することを良しとする方向性を「啓蒙」しているのである。

SFファンとして面白い説明だなあと思ったのは、「色覚」は「脳が色を塗っている」ので、その塗り方には個人差があると云うことだった。もちろん「遺伝子上の変異」が大きく影響することは、ここでも詳しく論じられているけれど。もうひとつイーガンの短篇「七色覚」への言及があることも嬉しく思った。

本書を書く動機として著者いわく、自分自身が子供の時に「色覚異常」をクラスメイトの前で暴露された苦い記憶の持主とは云え、テレビ局のディレクターとして働いてきた中ではその事も忘れていたが、21世紀に入って廃止されたはずの全校悉皆検査が眼科医会の提言で形を変えて2016年に復活することになり、それがきっかけでこの本を書くことになる調査を本格的に始めたと云うことらしい。それが結実したのがこの文庫の親本で結構話題になって読まれたらしい(当方は無関心だった)。

旧版刊行後に得た知見を加え、改めて「新版」として膨大な知見を総動員して訴えているのは、「正常」と「異常」の切断的用語が「色覚」の連続的な個人差の実態を無視している現状をなんとかしたいという熱意であり、それがリアルな「啓蒙の書」を産み出している。、

巻頭にはかなり多くのカラー口絵が掲載されているけれど、先にそれらの絵図に付いているコメントを読んでも何を云っているのかよく分からなかった。しかし、実際にその図を参照せよと指示が入っているところを読んでから口絵を見ると非常に納得感がある。そういう意味では、専門書に近い書物になっていると云える。立派。

川端裕人の本に感心したので、もしかしたら関連情報があるかもと思って手に取ったのが、今井むつみ・秋田喜美『言語の本質 ことばはどう生まれ、進化したか』。言わずと知れた2024年新書大賞受賞作。当方が買ったのは、奥付が昨年12月の11版。

川端裕人の本に感心したので、もしかしたら関連情報があるかもと思って手に取ったのが、今井むつみ・秋田喜美『言語の本質 ことばはどう生まれ、進化したか』。言わずと知れた2024年新書大賞受賞作。当方が買ったのは、奥付が昨年12月の11版。

読んでいてこんなに抵抗感のない学術的研究の一般的向け教養書も珍しい。しかも学界の常識を紹介するのではなくて、あくまでも自分たちの研究から導かれた仮説を述べている。それでいてわかりにくさも独善的な言い回しもまったく感じさせない叙述スタイル。素晴らしいね、やっぱり。

で、読んだ結果、この本はご存じの通り、「オノマトペ」研究からいわゆる「接地問題」を経由して「アブダクション推論/ブートストラッピング・サイクル」へと考察を進めることで、「言語の本質」というか「人間はどうやって言語を習得しているのか」という問いに対して、かなりの説得力を持つ仮説にたどり着くまでを描いたものだ。

読み進めていくと、「オノマトペ」が馴染み難いもののひとつに「色」が挙げられていたので、当初の目論見は外れたのだけれど、さらに読んでいく内にわずか5,6行の一段落だったけれど、「色」への言及があった。

それは、外国の子供が「ルチ」が日本語で「赤」だと教わったとき、次に「ミカン色」を見て、それも「ルチ」と呼んでいいか子供には分からないだろうが、「ミカン色」も「ルチ」だよ呼ぶようになるかも知れないという。なぜなら「実際、赤色とオレンジ色を同じことばで表現する言語は、世界に多数存在する」からだ。まあ、著者はこの例を「色覚の多様性」と関連があるとは少しも考えていないと思うけれど、当方はこの一文を読んで喜んだのでした。

人間、読みたいコトバを探して本を読むと注意力が上がるモノだよねぇ。とはいえ、この本の191ページに「記号接地できずに学べない子どもたち」という節があって、中学生向きの問題として、2つの不等式のどちらが正しいかというのが出てくるんだけど、

① 99/100<100<101/100

② 99/100<101/100<100

で、当方は見事に引っかかった。①が正しそうに見えてしまうのである。まあ正答率36%なので当方も世間の中学生並みということですね。これで、子どもの時にオヤジから「オマエのような考え方では数学は解けん」と呆れられたことがようやく納得できたのであった。もちろん分数を0.99

と1.01に置き換えればどちらも100よりはるかに小さいことは明らかで、なぜ間違えるのか不思議だけれど、しかし当方の思考では100と1.01の大きさを較べるなんて予想外なのであり、101/100が100より大きく見えるという錯覚を予断としてもってしまうから間違えるのである。この間違いが、子どもが言語を習得する課程で発揮するアブダクション推論と地続きなのは確かだけれど、こと数学においては文系と理系を分ける思考法の一例でもある。こういう知識はここ10年ぐらいの間に当方の頭に入ってきたけど、もはや遅すぎ。

これらのノンフィクションを読むきっかけは、ハヤカワ文庫NFの7月新刊、ジェフ・ホーキンス『脳は世界をどう見ているのか』を読み始めたら、あまりのダメさ加減に抛り出して、同時に買った川上和人の本に乗り替えたことから始まった。

これらのノンフィクションを読むきっかけは、ハヤカワ文庫NFの7月新刊、ジェフ・ホーキンス『脳は世界をどう見ているのか』を読み始めたら、あまりのダメさ加減に抛り出して、同時に買った川上和人の本に乗り替えたことから始まった。

第1部「脳についての新しい理解」の主題である「脳は新皮質の部分において地図のような、座標系で情報/記憶の出し入れを行っていて、類似した神経組織が柱状に形成された『皮質コラム』がそれを担っている」(「皮質コラム」についてはググった)という仮説こそ興味深かったけど、2部「機械の知能」3部「人間の知能」は噴飯物で、素人目にも退屈なマッチポンプ論義を展開しては仮説的知識(・・・と私は信じている)を振り回すので、まるで当方と同じぐらい(そりゃ失礼か)頭の中が整理されていない御仁であることが露呈する。

この第2部冒頭に、92年インテルに招かれて講演したとき、創立者のゴードン・ムーアに講演の感想を聞いたら口を濁されたと書いているが、この本のような書き方と同じ調子で話をしたならムーアに無視されても当然だと思われたのであった。まあ本人は自分の道を行くだけだと強がってるけど。

川端裕人の本との関連では第2部第9章「機械に意識があるのはどういうときか」(ヘンなタイトルだ)に「クオリアは脳にある世界モデルの一部」という項があって、消防車の赤色について、「赤色は特定の周波数の光と関係している(「関係」以下に強調点)が、私たちが赤色として知覚するものは、つねに同じ周波数とは限らない。消防車の赤さは脳のでっち上げである。脳がもつ消防車の表面のモデルの属性であって、光そのものの属性ではないのだ」とこの項を結んでいる。これは川端本を読んだ後ではよく分かる説明だけど、予備知識ナシに読むと分かりづらい言い回しになっている。ここには言葉と色の学習、記憶の保持とリアルタイムの知覚との比較など多くの含みがあることを著者は無視して、次は緑色の紙を動かすことについて語っている。

新書大賞本にあるように、「接地問題」がオノマトペの研究を通して「言語の本質」を知る上で重要な問題であることを考えれば、この著者は新皮質の機能(=知能)にこだわるあまり、「接地問題」をほぼ無視して議論を進めていくので、議論がアヤフヤになっていくのである。

そういえば、3日の朝日新聞「折々のことば」では、大森荘蔵(もはや誰ソレですね)の「想像を知覚から取り去ることはできない」を引用して、「例えば机は、眼に映る見え姿だけでなく、ここからは見えない側面や背面、ときには内部への想像も含めてはじめて机として了解される」と説明している。すなわち「現実は虚構を籍(か)りて表現される以外にはない」ということだと。この半世紀の新知識がなくても昔の「考える人」には分かっていたことを、いまはこの本に書いてあるようにその科学的裏付けが取れるようになったということか。

やっぱりこれは駄本であろう。

あと、前回書いたKさんにいただいた岩波新書の小宮正保『ベートーヴェン《第九》の世界』も読んでしまった。Kさんはあんまり面白くなかったと言っていたけれど、当方も同様の感想が湧いてきた。この本は年末の第九演奏会に合唱団として参加するような人々には参考になると思うけれど、評論としては「狭く深く」であまり拡がりが感じられない。何しろ劇音楽「シュテファン王」序曲のメロディーを「ミファソソファミレ・・・」と書いてしまうんだから、歌える人以外にはわからんわねえ。昔の楽曲解説書は必ず五線譜が付いていたもんだ。

あと、前回書いたKさんにいただいた岩波新書の小宮正保『ベートーヴェン《第九》の世界』も読んでしまった。Kさんはあんまり面白くなかったと言っていたけれど、当方も同様の感想が湧いてきた。この本は年末の第九演奏会に合唱団として参加するような人々には参考になると思うけれど、評論としては「狭く深く」であまり拡がりが感じられない。何しろ劇音楽「シュテファン王」序曲のメロディーを「ミファソソファミレ・・・」と書いてしまうんだから、歌える人以外にはわからんわねえ。昔の楽曲解説書は必ず五線譜が付いていたもんだ。

ようやくフィクションの方ヘ。

フィクションの方は読みたいSFが無いため、「夏は怪談だ」ということで、会津信吾編・高垣眸他『バビロンの吸血鬼 戦前日本モダンホラー傑作選』を読んでみた。いつもいっているけれど、当方はホラーにたいする感性がないのでコワイ話の評価はしません。

フィクションの方は読みたいSFが無いため、「夏は怪談だ」ということで、会津信吾編・高垣眸他『バビロンの吸血鬼 戦前日本モダンホラー傑作選』を読んでみた。いつもいっているけれど、当方はホラーにたいする感性がないのでコワイ話の評価はしません。

と云うことで、これは以前読んだ戦前に翻訳されたウィアードテールズ掲載作のアンソロジー『怪樹の腕』の姉妹編として手に取った次第。21作家の21篇を収録して、各篇に解説を付けてそれでも470ページ足らず、ショートショート集に近いかも。知ってる作家は高垣眸と角田喜久雄に妹尾アキ夫ぐらいしかいない。

冒頭の高田義一郎「疾病の脅威」からして、今の眼からはアブナいコントになっていて、執刀の得意な医者が、病気の予防には病気になりやすい身体部分を切りとれば良いという理屈で自分の幼い娘の身体を切りとっていく話。6ページしかないのに4章立てになっている。解説によるとこの作者は本業が医者(京都帝大出身)とのこと。それもあってか、語り口は淡々としてるので、コワイ話と云う外形は整っているけれど、基本グロ話で、今ならエロ話にもなるかも知れない。そういや『鉄腕アトム』のウランちゃん解体シーンの原型でもあるか。

今から100年から90年ぐらい前、この冒頭作に代表されるようなコントや古めかしい怪奇小説を、今は忘れられた作者達が嬉々として書いていた時代があって、それを「エログロ時代」と呼んだことはこのアンソロジーを読むとよく分かる。

これらの作品を読んでいると、丸尾末広などのマンガ/イラストが頭に浮かんでくる。

あと戦前の小説ということで、ルビがいっぱい振ってあって、オリジナルのルビ振りと思えばその語彙の面白さが楽しめる。

印象に残ったひとつが、アメリカ帰りという小山甲三「インデヤンの手」。これは視点人物の日本人がミシシッピ(文中では「ミスシッピイ」)下りの船に乗る話で始まるが、河を行く船は「外輪(そとわ)の、古風な船であった」とあって、「そとわ」というルビに感心してしまった。「外輪船」しか思い浮かばんものなあ。

個々の作品作家には言及しないけれど、編者の執念を感じさせる作者調査にはこれまた感心させられたのであった。

で、このアンソロジー収録作の出典を見て思い出したのが・・・。

昔の勤め先に未整理のため非公開(もちろん現在も)の個人コレクションの書庫があって、1万冊くらいの書籍と数千冊の雑誌類が部分的に整理されたままになっていた。当方も空き時間を利用して整理に挑戦したが、書籍を6割強整理したところで時間切れ。雑誌の方は地元大学の文学部系の助教と院生が整理してくれたけれど、これも2年くらいで時間切れ。3分の一くらいで終わっている。

その中に雑誌創刊号コレクションという棚があって戦前から戦後占領時代にかけて150種くらいの創刊号がコレクションされていたのだった。

これには「犯罪科学(1930)」、「実話時代(1931)」、「探偵小説(1931)」、「犯罪公論(1931)」、「ギャング(1932)」、「バツト(1933)」、「奥の奥(1935)」といった雑誌(カッコ内は創刊年)が含まれていた。また「探偵」を冠した雑誌は昭和14年創刊の「探偵春秋」まで確認できる。この程度の雑誌創刊号コレクションは日本の雑誌創刊号コレクション専門文庫に較べれば大したモノではないが、初めて見たときはビックリした。もっとも中身は読んでない(そんなことをしてたら仕事にならん)。ちなみに「バット」の発行元は早川書房という。

それでもコレクション全体としては大したもので、たとえば「文藝春秋」は、小冊子だった創刊号から日中戦争以降の別冊「現地報告」を含め戦前分はほぼコンプリ、戦時中に発刊された「科学朝日」も創刊号からある。戦後まもないころの「週刊朝日」には目次ページのない号があったりしてビックリしたことも。

戦前の旧家と云われたようなところは、買った本や雑誌・新聞類を一切棄てずに保存出来るだけの余裕があった。それらの旧家も現在は近代住宅に建て替えられたか空き家になっている。

ホラーついでということで引っ張り出してきたのが、積ん読になっていた小林泰三『逡巡の二十秒と悔恨の二十年』令和3年刊のカドカワホラー文庫。前年に著者が歿している。

ホラーついでということで引っ張り出してきたのが、積ん読になっていた小林泰三『逡巡の二十秒と悔恨の二十年』令和3年刊のカドカワホラー文庫。前年に著者が歿している。

帯には「単著未収録作品集」とあったけれど、「草食の楽園」(初出『SF Jack』)と「サロゲート・マザー」(初出『NOVA9』)が再読だ。話の中身は当然忘れていて初読同然だけど。全10篇収録。

冒頭の「玩具」は同人誌に発表された10ページちょっとの作品で、「邪悪な小林泰三」の典型的な「エログロ」ホラー。でも小林泰三なので情緒が干上がっている。

次の表題作「逡巡の二十秒と悔恨の二十年」はこの作者が得意とするヒネリにヒネった記憶マジックもの。この結末は普通にお涙頂戴物にもなりそうだけれど、スラップスティックのように感じられる。

「侵略の時」は、人類が宇宙人に置き換わっていく、『盗まれた街』や初期ウルトラシリーズのエピソードに代表される典型的なパターンを、この作者らしくヒネった一作。さすが小林泰三、よくやるよ。

「イチゴンさん」は、5歳の女の子が祖母や母のいうことを聞かずに一人で「イチゴンさん」参りをした記憶から始まるが、本編は成人した彼女が今はもう無くなった実家のあったその町を訪れ、同級生を頼りに再度「イチゴンさん」参りに行く話。民俗もの風味がいきなりクトゥルーへ転換する小林泰三タッチの典型。好きだねぇ。

「草食の楽園」は、漂流した小型宇宙船が無名の宇宙コロニーに漂着したところから始まる1篇。ただし冒頭に、この世界はどうしてこんなに悲惨なのか、それは人間が非論理的だからだ、それなら新しい論理的な世界を構築すれば良いではないかと無名の誰かは考えた・・・という前置きがある。これも暴力と無抵抗の人々の世界を過剰な論理でホラー化する小林泰三印が目立つ。なぜかハッピーエンドだけど。

「メリイさん」は新作落語の台本と思われる作品。そんなサゲ/オチとは、おアトが宜しいようで。

「流れの果て」は小松左京の似たタイトルの作品を圧縮したような8行から14行ぐらいで「わたし」から始まる散文詩。「わたし」は男だったり、女だったりする。

「食用人」はこれまた過剰な論理で仕上げたホラー。今回は「食用」のレッテルがあれば食べていいし、そうじゃないものは食べてはいけないというパターン。それが何かはタイトルに現れているが、最後に論理は破綻してオチが付く。「グロ」だけどこの作者なので「エロ」を感じるのはやや難しいかも。

「吹雪の朝」は、子供の時に台風嫌いになった薬剤師の資格を持つ女性が、実家のある田舎に台風は来ないという男と結婚して田舎住まいしたら、冬に爆弾低気圧が来るところだった。そしてあるひどい吹雪の日に、車が遭難しかけて偶然その家に来たのが夫の元恋人の女と同乗の男達だった・・・。なんか中間小説っぽい始まりだけど、実はコレ密室殺人事件がメインの話。でもミステリというよりは狂気の物語と云った方が・・・。

ラストは「サロゲート・マザー」。これは読んだ記憶がウッスラとある。「鬼畜SF」と呼べるかも知れない。

SFとは云いがたいが興味を惹かれたので読んでみたのが『GOAT』2025夏号の表紙に「一挙掲載・210枚」と謳われた坂崎かおる「サンクトペテルブルグの鍋」。「GOAT」は定価510円なので、この1篇だけを読むのに買っても惜しくない。奥付は6月刊だけど、当方が買ったときには7月の2刷だった。

SFとは云いがたいが興味を惹かれたので読んでみたのが『GOAT』2025夏号の表紙に「一挙掲載・210枚」と謳われた坂崎かおる「サンクトペテルブルグの鍋」。「GOAT」は定価510円なので、この1篇だけを読むのに買っても惜しくない。奥付は6月刊だけど、当方が買ったときには7月の2刷だった。

作品のタイトルこそ「サンクトペテルブルグの鍋」で、確かに19世紀ロシアのバレリーナから始まる一連のバレエの物語が語られて、日本の腐れ大学生達がトゥシューズを鍋に入れて煮て食う話ではあるが、基本的な話のイメージは、大学の演劇部の主要メンバーが対立して劇団が分裂、その両方の男子大学生から台本書きを頼まれた駆け出しの大学生作家の視点で語られるというモノ。

実際の作品は、バレエを通じて19世紀ロシアとヨーロッパを描き、日露戦争以来の高崎連隊の動きと満州での敗戦とロシア侵攻などが、高崎出身のローカル偉人のエピソードも含め、自在に入れ替わって語りのレベルも多元的。クライマックスは「時間漏斗」的な戦争シーンが炸裂する。

8月に合わせた作品だとも受け取れるけれど、でも基本的な印象は、エキセントリックな女子大生を主役にと目論む腐れ演劇部ための台本書きの進行とからんで戦争の世界が現出する物語という印象が強い。

横田順彌のハチャハチャを円城塔が書いたみたいだ、というのが最初に抱いた印象だけど、フェミニズムも当然のことながら意識されていて、そこら辺は全然違う。

もう1冊、200枚弱の長中編を1冊にして出した小山田浩子『作文』も読んでみた。U-NEXTの「100分で読めるNOVELLA」シリーズの最新刊。990円。このシリーズはいぜん高山羽根子のを読んだ。この叢書、現在9冊でているがすべて女性作家の作品である。

もう1冊、200枚弱の長中編を1冊にして出した小山田浩子『作文』も読んでみた。U-NEXTの「100分で読めるNOVELLA」シリーズの最新刊。990円。このシリーズはいぜん高山羽根子のを読んだ。この叢書、現在9冊でているがすべて女性作家の作品である。

小山田浩子は広島在住の作家で、この作品は8月を前に広島の原爆を含め過去の戦争と現在の戦争を作品に埋め込んだ1作。タイトルは戦争の話を家のお年寄りから聞いて書く小学生の「作文」から来ている。作品は3部に分かれているが、1部と2部の冒頭にそれぞれ男の子の作文と女の子の作文が掲げられている。

第1部は、クラスの先生が男女それぞれの提出作品から選んだ作文を読ませるところ始まるが、女子が読んでる原爆と祖母の話を書いた作文をナゲーなと思っていたら、自分が当てられて読まされた男子のエピソード。男子の作文は先生から創作の疑いを掛けられて、ドキッとするが一応聞き書きには違いなかった。そしてヒョンなことで作文を読んだ女子に恥ずかしいあだ名を付けてしまうのだった・・・。

第2部は、その女子の作文で始まるエピソード。彼女は第1部のエピソードのせいで男子とは2度と顔を合わせなかった。1部も2部も小学生だった男女の成長した後の物語の方が長いが、作品タイトルは『作文』であるところがミソ。

第3部で、女子は離婚後も元夫の妹と仲良くしながら、その影響でパレスチナ侵攻反対運動に関わり、広島平和公園の片隅に立つ。多くの人にチラシを断られる中、目の前を歩いていた自分と同い年ぐらいの楽しそうな家族連れ男性は、彼女が配っていたチラシを受け取ってくれた・・・。

ここまで書いてしまうと物語的には内容が分かってしまうと思われるが、小山田浩子のあの独特な文体はそんなレベルではビクともしない。これは文字通り『作文』なのである。

ようやく新作SFに移ると、ヒューゴー賞受賞の謳い文句が表紙(内扉も)を飾るエミリー・テッシュ『宙(そら)の復讐者』は、昨年のグラスゴー大会での受賞作と云うから新しい。イギリスの大会と云うこともあってか、著者は英国の人気ファンタジー作家とのこと。

ようやく新作SFに移ると、ヒューゴー賞受賞の謳い文句が表紙(内扉も)を飾るエミリー・テッシュ『宙(そら)の復讐者』は、昨年のグラスゴー大会での受賞作と云うから新しい。イギリスの大会と云うこともあってか、著者は英国の人気ファンタジー作家とのこと。

それにしても500ページあまりのソフトカバーが税込み4000円超となると、年金生活者にはだんだん手を出しにくくなってきた。気になるからというぐらいでSF以外の本を買うのは止めた方が良いんだけど、これまでの習慣だから直らないんだなあ(まあ、本が読める時間はあと10年も無いだろうし)。

肝心の作品はどうなのかというと、これが古めかしいミリタリー・スペースオペラの設定で、銀河の先行異星人社会に地球を滅ぼされた人類の一部が他所の星系で小惑星に軍事国家を形成しているというモノ。視点人物は兵士養成を主目的とした訓練施設の女子クラスの一員(軍総司令官の身内でもある)で軍人になることを念願している・・・というもの。

あくまでも女子高生ぐらいの年齢の主人公の視点で物語が進行するので、設定はミリタリー・スペースオペラでも世界は狭く、ヤングアダルト向けの作劇が濃厚である。物語の進行と共に主人公は姉兄が軍事国家を裏切る形で敵の住む宇宙へ出奔したことにショックを受けて、結局、彼女は捕虜の異星人及び軍事国家に必ずしも適応できない天才ハッカーと共に心ならずも軍事国家から脱出してしまう・・・。

物語の後半は異星人が全宇宙の状態を管理する超AIをめぐって異星人と天才ハッカーとの争奪戦が設定の大枠なし、そこからは前回読んだ『反転領域』ほどの極端さはないもののリブート世界での冒険モノになっていく。

読んで面白いという意味では別に文句はないけれど、これが21世紀のSFかとおもえば、女子を主人公に据えて軍事国家の男達に軽視された女子たちが世界を変えるという点を除けば、古き良き時代のスペースオペラの焼き直しで、現代的なSF性はほとんどない。

しかし、これらのSFを楽しむのは若い世代であり、年寄りSFファンは一応現在もSFと云うモノが書かれているということに満足すべきなのだろう。

『紙魚の手帳GENESIS 2025 AUGUST Vol.24』は単行本で出すよりズッと安いので助かるけど、さびしい気もする。

『紙魚の手帳GENESIS 2025 AUGUST Vol.24』は単行本で出すよりズッと安いので助かるけど、さびしい気もする。

今号の目玉はなんと云っても第16回創元SF短編賞受賞作2作同時受賞ということになるけれど、今回は、破天荒なアイデアを非常に狭い範囲の話でしっとりと仕上げた雨露山鳥「観覧者を育てた人」と、SFとしての斬新さはないけれど、さわやかな話づくりで読ませる高谷再「打席に立つのは」。完成度は高いけれど、SFの破壊力を期待する向きにはやや物足りなさが残るのだった。

読める小説として読後感として前者の親子3代モノの叙情性と後者の男女の性的な雑念をモノともしない潔さは、選者たちの高評価もうなずけるんだけれど、やっぱりSF性の濃さが欲しいところ。特に前者の「鉄が植物のように生長する世界」を設定しておきながら、改変世界のスケールを脇に置いて「観覧車」の存在と親子3代の恩讐に専心するのは小説のキモがそちらにある以上仕方ないのだが、それにしても「改変された世界」への関心が(作中の話者にとっては当然の世界とは云え)読者に対して展開しないままなのは残念としか思えない。これからこの「改変世界」をめぐる連作短篇が続けば良いのだけれど。

「打席に立つのは」の方は、これはこれでひとつの世界であることを読者に示すことに成功しているが、なぜこのふたりだけなのかのという疑問は残る。たとえ違法アプリとはいえダウンロードする連中は他にも沢山居ただろうから。

宮澤伊織「【高次元で収益化してみた】ときときチャンネル#9」は、超高次元のエネルギーネットワーク「インターネット3」に頼りっぱなしだった毎回の騒ぎのネタを今回は「インターネット3」に売り込もうとする話。売り込み協力者はこれまでの作品でお馴染み高次元リスナー「+ぬさん」。今回は毛色の変わった1篇。

稲田一声「モーフの尻尾の代わりに」は、デビュー作のアイデアである「オーデモシオン」を使った1篇で、今回はタイトルにある、老犬の「モーフ」君の気持ちを知りたい客を相手にした調合師の話。前作のハッタリは影を潜め、現実的なところに着地するキレイな作品。イマの若いSF作家の文学性がよく分かる。

天沢時生「墜落の儀式」の方は、超進化したナノテク身体修復で不死が実現した世界。だけれど世界は狭く(琵琶湖の周辺らしい)、やっていることは自意識の祭りで、いかにもこの作者らしい焦燥感がある。

お久しぶりのような気がする理山貞二「キャプテン・セニョール・マウス」はオーソドックスな時空間怪盗の話で、お題は世界の重要文化財が次々と盗難に遭い、そのわけを追い詰めていくと・・・、というもの。話の骨格はオーソドックスだけれど、そこにこの作者らしくハードSF的アイデアが大量に注ぎ込まれた1作。面白い。

今回の大会でサインをいただいた小川一水「星間戦艦ゴフルキルA8の驚嘆」は、いわゆるバーサーカー・バリエーションだけど、タイトルロールの星間戦艦が「おバカ」でカワイイ。星間戦艦も手が出せない小憎らしい超空間異次元キャラもボケとツッコミの良い組み合わせで楽しく読める。ちょっと宮澤伊織(こちらが後輩ですね)の『ウは宇宙ヤバイのウ 2』と共通したテイストがある。

全体として満足のいく作品が揃っている号だった。これらの短篇群が現代日本SFのバラエティの見本にもなっているので、入門用にもいいかも。

他に初心者向け国内外短編SFベスト10企画がある。大森望・中村融の両氏が同じように年寄り役を務めているのが面白い。

新刊が途切れたので読んでみたのウィリアム・バロウズ『裸のランチ 完全版』。「完全版」は改訂者の山形浩生が付けたようだ。はじめて最後まで読めたウィリアム・バロウズの作品。

新刊が途切れたので読んでみたのウィリアム・バロウズ『裸のランチ 完全版』。「完全版」は改訂者の山形浩生が付けたようだ。はじめて最後まで読めたウィリアム・バロウズの作品。

山形浩生の解説によれば、鮎川信夫訳は2000年頃でも、訳文としては驚異的な正確な訳となっており、ほとんど手を入れる必要がなかったが、それから4半世紀経った現在では文体等及び訳語の現在的規範の観点からさすがに改訂を施したという。

そのお陰かどうかは、旧訳を読んでないのでわからないが、この「完全版」はとても読みやすく、いまとなっては悪趣味と云うより奇想寄りのエピソード集成として、ときには笑えることもあるような作品となっている。

最終章にあたる「萎縮した序文」のなかで「……私は「ストーリー」「プロット」「連続性」などを押しつけようと思わない……・・・……私は娯楽作家ではないのだ」とあるが、2025年の現在では、充分エンターテインメントな作品になりおおせていると思われた。

バロウズの言葉遣いはちょっとした詩を思わせる瞬間があって、意外とブラッドベリと通底していたのかも知れない。バラードが憧れるのも無理はないと思われる作品ではあった。

もしかしたら山形浩生新訳版の『ノヴァ急報』や『爆発した切符』も読めるかも。

中村融さんはブラッドベリの新訳に力を注いでいるようで、『紙魚の手帳Vol.24』にも、レイ・ブラッドベリ『ウは宇宙船のウ』の苦労話を書いていて、これをSF大会への行き帰りの間に読むはずだったのに、冒頭に書いたように、結局帰りは疲れてしまって、読み終わったのは締め切り前だった。

中村融さんはブラッドベリの新訳に力を注いでいるようで、『紙魚の手帳Vol.24』にも、レイ・ブラッドベリ『ウは宇宙船のウ』の苦労話を書いていて、これをSF大会への行き帰りの間に読むはずだったのに、冒頭に書いたように、結局帰りは疲れてしまって、読み終わったのは締め切り前だった。

これも50年以上前の高校生の時に読んで「霧笛」や「長雨」あたりが強烈な印象を残したのだけれど、今回新訳で読んで一番ビックリしたのが、集中唯一の中篇「霜と炎」。全く記憶から消えていたのだけれど、〈プラネット・ストーリーズ〉1946年秋号掲載というこの古めかしいSF中篇は、いまとなってはそのファンタジーとも云えるレベルのSF的設定(異星に不時着した乗員の子孫たちが8日間で一生を終える世界に暮らし、そこへプロメテウスともいえる少年が出現して再び宇宙への脱出を実現する)にもかかわらず、当方は泣けてしまったのであった。なんなんでしょうね。

20代半ばのブラッドベリの凡庸と云えば凡庸なSFのはずなのに、またその設定の無根拠が明らかなのに、それでも反応してしまう当方の心はいまだ少年のものだと考えたいところだけど、たぶん違うだろう。これはもはや戻れない世界が現前するときの感情と云うべきだ。長年のSFファンであることへのご褒美とも云えるかも知れない。

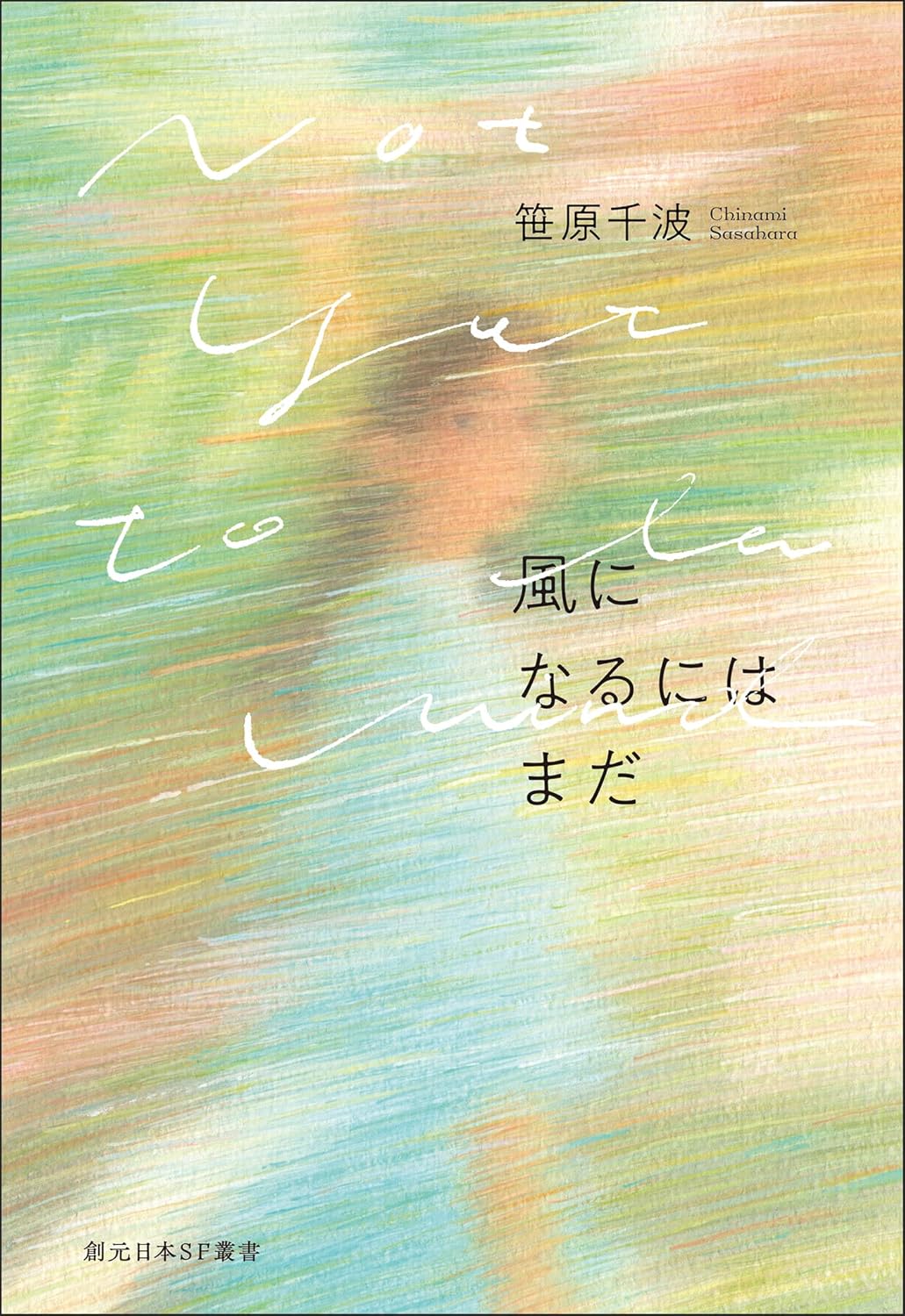

今回の最後は笹原千波『風になるにはまだ』。創元SF短編賞受賞作で創り出した人格アップロード(現実の身体は失われる)を日常的な人間ドラマに落とし込んだ標題作の設定を応用した連作短編集。標題作「風になるにはまだ」と「手のなかに花なんて」が既読。書き下ろしが「その自由な瞳で」「本当は空に住むことさえ」「君の名残の訪れを」の3篇。ほかに今年の『紙魚の手帳』に掲載の、唯一人格アップロードが表に出てこない男ふたりの友情もの「限りある夜だとしても」を収録。

今回の最後は笹原千波『風になるにはまだ』。創元SF短編賞受賞作で創り出した人格アップロード(現実の身体は失われる)を日常的な人間ドラマに落とし込んだ標題作の設定を応用した連作短編集。標題作「風になるにはまだ」と「手のなかに花なんて」が既読。書き下ろしが「その自由な瞳で」「本当は空に住むことさえ」「君の名残の訪れを」の3篇。ほかに今年の『紙魚の手帳』に掲載の、唯一人格アップロードが表に出てこない男ふたりの友情もの「限りある夜だとしても」を収録。

最近の創元SF短編賞受賞作の傾向は、20世紀SFの豪快な設定よりもより普通小説側に寄り添った作品が選ばれることが多い。この連作集も人格アップロードの技術論についてはややぎこちない説明があるだけで、SFの可能性を従来的な文学の方向に向かわせる形で書かれている。

小説作品としてはどれも見事な仕上がりを見せており、「限りある夜だとしても」なんかは、通常の文学賞の短篇候補になっても不思議はない。

と云うことで、ここに収録された作品群はどれも優れた小説(人格アップロードの信憑性を除いて)になっていて、ユーモアはないけれど、それでも不満は生じない。

現実的な人格アップロード技術と再現人格の可能性については当方は否定的なので、電脳空間内の人格が「風になる」設定は好きである。

こういう風に「SFが浸透し拡散した」現在は、大風呂敷SFはギャグとして使った方が一般ウケするようだ。シリアスなハードSFは今も昔もマニアックなファンのためのものと云うことか。

次回は都合によりお休み。