※このレポートは個人的なメモを元に記載していますので、不正確な場合があります。誤りや不適切な記述があれば訂正しますので、ご連絡ください。

|

|

| ディーラーズルーム | カマタくん |

今年の日本SF大会は東京の蒲田にある日本工学院専門学校で、8月30日(土)と31日(日)に開催された、「かまこん」である。

蒲田駅から会場の日本工学院へはいかにも夜になったらにぎわいそうな商店街を抜けてすぐだった。でかい建物だ。入り口の表示はないが怪しげな人たちがいるところを探してゲスト受付へ。まずは地下のディーラーズへ行く。エスカレーターで地下4階へ下りる。地下4階とは思えないずいぶんと広い空間に机を並べたディーラーズルームだ。色んな人と挨拶したが、歳のせいで知っているはずのお名前がすぐに出てこないのが哀しい。シン・ゴジラでおなじみのカマタくんが歩き回っていた。

ディーラーズでしばらく時間を潰してから、別棟の高層ビルにある企画会場へ。これまでのSF大会より各企画へのアクセスが格段によく、いい会場だと思う。企画部屋は教室のようで設備が整っており、これもよかった(ただし、スタッフに聞いたところによると学校で開催したがゆえの問題が色々とあったようだ)。

最初に行ったのは「古代DNA」企画。語るのは川端裕人さん。聞き手が堺三保さん。

『我々はなぜ我々だけなのか』や『ドードーをめぐる堂々めぐり』など、川端さんの科学ノンフィクションはどれもとても面白かったのでぜひ聞きたかった企画である。実際これはとても良かった。古代DNAというが、10年ほどたったものはみんな古代DNAとなるのだそうだ(解析手法が違う)。

『我々はなぜ我々だけなのか』や『ドードーをめぐる堂々めぐり』など、川端さんの科学ノンフィクションはどれもとても面白かったのでぜひ聞きたかった企画である。実際これはとても良かった。古代DNAというが、10年ほどたったものはみんな古代DNAとなるのだそうだ(解析手法が違う)。

3つのテーマがあり、最初は「絶滅種の「脱絶滅」をめぐって」という絶滅種復活の話。SFの人は絶滅動物が好きと、ロバート・シルヴァーバーグ『地上から消えた動物』、ハワード・ウォルドロップ「みっともないニワトリ」、ダグラス・アダムズ『これが見納め: 絶滅危惧の生きものたちに会いに行く 』や、川端さんのドードー本と、新刊の『おしゃべりな絶滅動物たち』を紹介。今回の話は『おしゃべりな〜』にも載っているそうだ。この本はシルヴァーバーグの本をアップデートする意図があったという。マンモス復活計画の話もあったが課題が多く、今は100年程前に絶滅したフクロオオカミをターゲットにした研究が進んでいるとのこと。ホルマリンだとDNAが壊れてしまうがアルコール保存された標本があるので保存状態がよくDNAが読みやすい。近縁種のフクロネズミを代理母にするが、フクロネズミは小さいので生まれた後はタスマニアンデビルに育てさせる。しかしこっちも絶滅危惧種なので問題だ。

堺さんのマンモスを復活させたとしてそれはマンモスといえるのかという問いに、川端さんは学名はアジアゾウの1品種としてつけられることになると答える。

それにしても絶滅種復活には、とにかくやってみて問題は後から考えようというような話が多く、復活研究をやっている学者や事業家にはそんな加速主義者が多いのだという。それが批判されている。例えば今年、論文もなくいきなりダイアウルフを復活させたという発表があった。動画でPRされているのみで(動画が可愛いので、つい肯定してしまう)、ダイアウルフとハイイロオオカミのDNAの差異は数百万あるのだが、その内白い毛とか外見に関わる20カ所程度だけをゲノム編集したものだという。IUCN(種の保存委員会)はすぐ「復活させたダイアウルフはダイアウルフではない」と声明を出した。川端さんによれば、ニホンオオカミはハイイロオオカミの亜種にあたるので(見た目だけの復活なら)さらに簡単だそうだ。

2つ目は、アジアの古人類について。この話も面白かった。主にデニソワ人の話。

台湾で大陸との海峡部の海底から2015年に発見された澎湖人は顎の骨がとてもぶ厚い15万年ほど前の人骨だったが、DNAが採取できず、それがこのたびコラーゲンなどの古代タンパク質からデニソワ人の同類だと判明した。さらに1930年代に中国ハルピンで発見され、長い間井戸の中に隠されていた竜人の頭骨が2021年に再発見され、15万年ほど前の未知の古人類として竜人「ホモ・ロンギ」と正式に命名されたていたが、先ごろの研究でこちらもタンパク質の分析からデニソワ人と同類と判明したのだ。デニソワ人はこれまで骨は一部しか発見されていなかったので頭骨が見つかったというのは大きい。また「デニソワ人」というのは正式な種名として記載されてはいないので、これからはデニソワ人ではなくホモ・ロンギ(竜人)と呼ぶべきだと中国では騒いでいるそうだ。さらにフィリピンで発見されたルソン原人はフローレス原人に近いホビット系の小型の原人である可能性が高い。インドにも旧人がいるが、これはまだ正体が判明していないという。

15万年前の世界をまとめると、アフリカ(とその周辺)にはホモ・サピエンス、ヨーロッパにはネアンデルタール人、アジアにはデニソワ人、インドにはインドの旧人、そしてフィリピンからインドネシアにはジャワ原人、フローレス原人、ルソン原人がいたことになる。みな共存していたのだ。そしてみんなホモ族であり、英語では新人・旧人・原人の区別はないのだ。

これはもうぜひとも『我々はなぜ我々だけなのか』のアップデート版を書いて下さい!

3つ目の話題が古代DNAと日本人。縄文人のゲノムが現代人と同じくらいの精度で読まれるようになってきて、そこからわかったのが、縄文人は現代のアイヌ人に近い、古いアジア集団であること。いっぽう弥生人のDNAは読みにくい。貝塚がないので骨がボロボロになってしまうから。石垣島の白保1号〜4号の旧石器人の人骨が保存状態がよくて、2万7千年〜1万8千年前のものだが、人によっては(スパンテ・ベーボ氏の談)デニソワ人との関連を見る人もいる。この辺になると「日本人」じゃなく「日本列島人」の祖先というべきだろうとのこと。終わりの方は駆け足になったがどれも大変面白く聞き応えがあった。

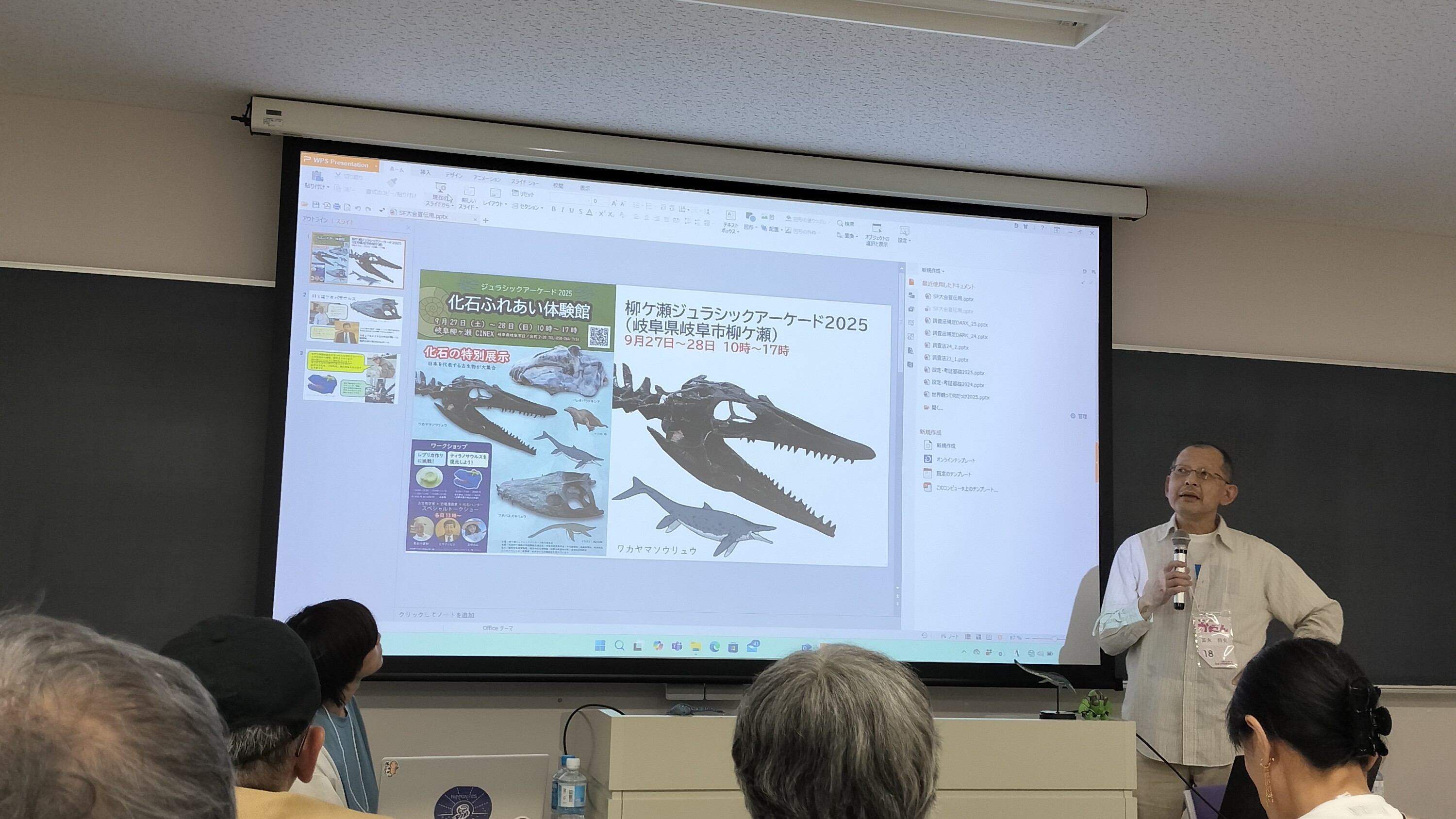

次に行った企画は「SF古代生物の部屋」。

毎回SF大会でやっている企画らしいがぼくは始めての参加。さっきの企画で頭が古代になっているので古代生物にひかれたというのが正しい。

毎回SF大会でやっている企画らしいがぼくは始めての参加。さっきの企画で頭が古代になっているので古代生物にひかれたというのが正しい。

作家の富永浩史さん、群馬県自然史博物館の高桑祐司さん、愛媛大大学院の朝永悠斗さんが話す。

今日の話題は首長竜。首長竜というとブラキオサウルスみたいなのとフタバスズキリュウみたいなのをどちらか選べというと子どもたちは迷うが、海にいる方が首長竜と教えるのだそうだ。

爬虫類は主竜形類(恐竜、ワニ、鳥)と鱗竜形類(魚竜、首長竜、トカゲ、ヘビ)に分かれ、首長竜はプレシオサウルス型(首が長い)とプリオサウルス型(頭が大きく首は短い)に分かれる。さらにプレシオサウルス型でも首の短いやつがいる。そもそもplesio(近い)saurus(トカゲ)なのだ。首長竜は魚竜よりはトカゲに近いといえる。

フタバスズキリュウが発見されたとき研究者の中でも呼び名が定まらず、古生物学の大御所である長谷川義和先生が首長竜という言葉を作ったと言われている。

首長竜の首は左右には動けるが上下にはほとんど動かない構造で、下には少し動けるくらい。上には背骨が引っかかって動けない。無理に動かしたら骨折する。だから首を湖からつきだしているネッシーは首長竜じゃない。

富永さんがSFに出てくる首長竜の話をする。1930年代の映画のキングコングに首長竜が出てくるがそれが同時代の湖から首を出すネッシーのイメージになったのではないかとのこと。

われわれにとって重要な首長竜は「どらえもん のび太の恐竜」に出てくるフタバスズキリュウのピー助だ。でも本当のフタバスズキリュウは首は曲がらず、歯はむき出し。それだと怖いので歯は隠れて可愛く描かれている。でも敵となるエラスモサウルスは凶暴な歯が強調されて書かれているのだ。

首長竜はアンモナイトや魚を食べていた。イカも食べていただろう。歯はきゃしゃだ。ヒレは前も後ろも大きさは変わらない。背骨にはボールジョイントがないので首を上げると骨折する。そもそも首が長いことのメリットは見つからない。卵ではなく卵胎生である。

ぼくは恐竜で海に適応したものはいないのでしょうかと質問したが、海棲の恐竜はいないが、アヒルみたいに水に入っていたものならいたとのことだった。

色々と専門的で興味深かった。特に首長竜の首が上には曲がらないというのは知らなかった。

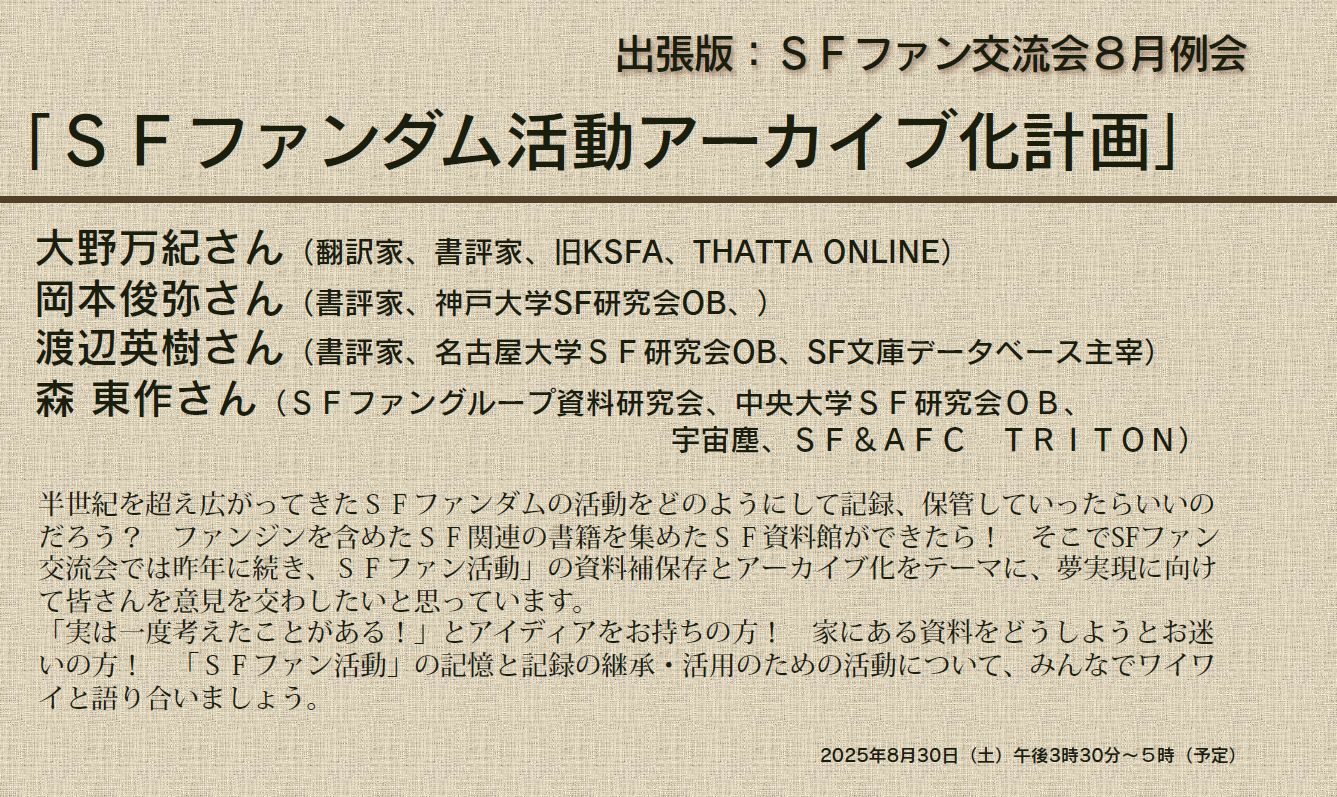

その後はぼくも出席する「ファン交出張版「続SFファン活動保存計画」」。

出演していたので写真はありませんが、かわりにスライドの表紙を貼っておきます。またメモがないので自分の発言したものばかりとなっています。

出演していたので写真はありませんが、かわりにスライドの表紙を貼っておきます。またメモがないので自分の発言したものばかりとなっています。

出演は牧みいめさん、森東作さん、岡本俊弥さん、渡辺英樹さん。それにぼく。まずぼくが「SFファン活動アーカイブの必要性」として、日本のSFファン活動の記録や資料を保存することについて話をする。80年近くになる戦後の日本SFファンダムの歴史をきちんと整理して残したいというのが趣旨。

個人で収集・保存している方、記録している方はおられるが、横の連絡に乏しく、情報のハブとなるものが必要。高齢化で持っている物を誰かに譲りたい時どうすればよいのか。放置すると廃棄するしかなくなることから、相談先・連絡先が必要であり、貴重なファンジンや、様々なファン出版物が散逸・消失しないよう持続可能な収集・保管を組織的に行うべきである。また物質的な物や資料だけの問題ではなく、当事者の高齢化で当時の記憶が不鮮明になり、聞き取りやそれを整理して文書化しないと、例え写真が残っていてもそこに写っているのが誰でいつのどんな場面なのかわからなくなる。

著作権や個人情報の問題から公開はできない物が多いだろうが、残しておきたいものとしては、ファンジン、出版物、レポート、手紙やメール、写真や8ミリ、ビデオや録音テープといった一次資料だけでなく、主要なSFファングループやSF研の発足、発展、繋がりあい、解消、特徴といった歴史、今では誰が誰かわからなくなるニックネーム、ペンネーム、ハンドルネームの同定、すでに消えてしまった物も多いがネット上の個人サイト、フォーラムや掲示板、ブログ、パソコン通信時代の記録など、さらに各地の喫茶店などでの例会の歴史、コンベンションやイベントの経緯(特に地方のもの)をいくぶんでも残しておけるのは(どこまで現実的に可能かは別にして)今しかないだろうという話をした。

森東作さんは個人で14万点ものファンジンデータベースを作られた方で、その整理方法や保管方法、ファンジンの管理項目をどうするかなどについて具体的に語られた。

岡本俊弥さんは過去のファンジンなどのデジタルデータ化(いわゆる自炊)について語る。「まずカッターが登場する」と筒井康隆風に始まるパワポが具体的で面白い。貴重な古いファンジンを切り刻むということの心理的障壁を乗り越えることが最も重要で、すべてはそこから始まるのだ。

最後にこのアーカイブ計画を実際に進める渡辺英樹さんがアメリカでの事例と、春日井市に作り始め、今年の秋には公開予定のSF資料館について紹介された。

会場との質疑応答もあり、良い問題提起となったのではないかと思う。

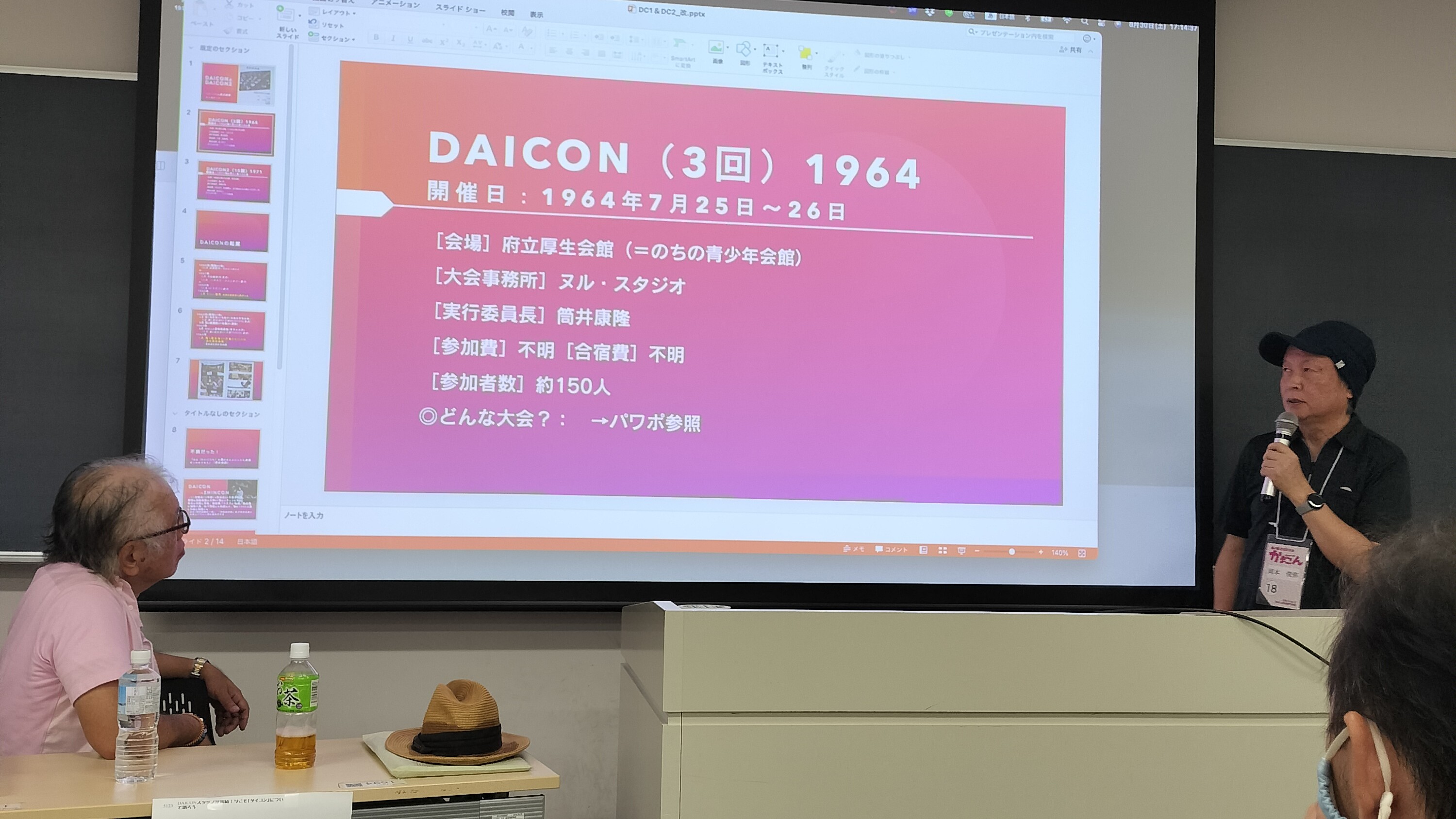

続けて「DAICONスタッフが集結!今こそ「ダイコン」について語ろう」というタイトルの企画へ。

前の企画に引き続き牧みいめさん、岡本俊弥さん、それから神村靖宏さん、山根啓史さん、山本浩之さん、池田武さんというそれぞれのDAICONスタッフだった面々が登壇。来年がDAICON5(1986)から40周年ということで企画されたものらしい。疲れてきたのでメモがほとんど取れていません。

前の企画に引き続き牧みいめさん、岡本俊弥さん、それから神村靖宏さん、山根啓史さん、山本浩之さん、池田武さんというそれぞれのDAICONスタッフだった面々が登壇。来年がDAICON5(1986)から40周年ということで企画されたものらしい。疲れてきたのでメモがほとんど取れていません。

岡本俊弥さんがまず1964年のDAICON1からDAICON2(1971)、MIYACON(1974)、SHINCON(1975)と関西での日本SF大会の流れを語る。それぞれ主催がいくつかの系統に分かれていて、失敗だったと判断したらまた次にリベンジしたという経緯が面白い。

そこからいよいよDAICON3(1981)とDAICON4(1983)についてスタッフだったガイナックスの元代表取締役、神村さんが語る。ダイコンアニメや当時の関係者の話もあってとても興味深かった。

さらに山根さんがDAICON5(1986)の話。山本さんがDAICON6(1993)について語り、池田さんがDAICON7(2008)について語る。

MIYACON以後はすべてぼく自身も参加した大会ばかりなのでとても懐かしかった。

そうかもう15年以上関西で大会は開かれていないのか。

色々と裏話もあったが、当事者の肉声で語られて大変に興味深かった。また当時の資料も展示されていた。

疲れたので次の企画はパスしてディーラーズへ。そこで水鏡子や北原さん、大森望さんら10人近くで夕食に行くことになった。あの商店街でこれだけの人数が入れるのかという小さな焼肉屋の2階で焼肉を食べる。美味しかったビールの大ジョッキも大きかったが焼肉も1皿が1人分と聞いていたのにどうみても2人分くらいはある。色々と話をしながら食べる食べる。とりわけ最年長の水鏡子の食べること。大丈夫かいな。

2日目。9時半前に会場に到着。

1つ目の企画は「海外SF賞候補総まくり」。

いつもの通り、東京創元社編集部の石亀航さんと作家の勝山海百合さんの海外SF中短篇紹介企画。

いつもの通り、東京創元社編集部の石亀航さんと作家の勝山海百合さんの海外SF中短篇紹介企画。

ネビュラ賞、ヒューゴー賞、ローカス賞の短編部門、中編部門について受賞作と候補作を全部読んで感想を語る企画だ。全体としてファンタジーとホラーが増えていてジャンルSFは減少しているとのこと。

まずはネビュラ賞。短篇部門ではレイチェル・K・ジョーンズに要注目。昨年と今年の「紙魚の手帖」に翻訳が載っている。受賞作のイザベル・J・キム「オメラスの穴蔵にいる子どもを殺せばいいのでは」(以下タイトルは石亀さんの仮題)はオメラスのオマージュだが、オメラスから歩み去る先はどこにもないという寓意的なファンタジー。作者は韓国人の女性作家とのこと。

中編部門の候補作では、安珍と清姫伝説がモチーフだというアンジェラ・リュウ「釣鐘に入れられたもう一人の娘」が気になった。日本風バトルファンタジーで、ちょっとジャンプのマンガを思わせるという。作者は慶応大学の大学院を出た人で、SNSで日本語で感想を書くとすぐ反応が返って来るのだそうだ。受賞作のA・W・プリハンディタ「存在の第五形態に関する否認的学識」。ごついタイトルだが、遠未来の医者が主人公のファンタジーっぽいソフトSFで作者はインドネシアの人。

続いてヒューゴー賞。短篇部門はネビュラと3編重複している。メアリ・ロビネット・コワル「マージナリア」は中世が舞台のファンタジー。巨大カタツムリと戦う話だそうだ。受賞はニー・ヴォ「家族のように肌に縫い込まれている」。ケリー・リンク風の幻想小説でとてもうまい。作者の長編は集英社で翻訳が出ている。

中編は2編重複。アン・レッキー「魂の湖」はファーストコンタクトもののオーソドックスな人類学SF。プレミー・モハメッド「塩に、海に、星明かりにより」はベタなファンタジーだが作者は物理学の人で、ハードSFも書く。受賞作のナオミ・クリツッアー「海を臨む四姉妹」は天女の羽衣伝説に似た、アザラシが皮を脱いで水浴びしているという英米のおとぎ話「セルキー譚」を現代風にしたファンタジー。ファンタジー色を抑制しているのだが、いかにもなお話となっている。ナオミ・クリツッアーはアメリカでとても人気が高い。

続いてローカス賞。短篇部門は受賞作を含む6編が他の賞と重複している。アリエット・ド・ボダール「秋の赤い鳥」は茶匠シリーズの一編でアートがテーマのSF。地味だが喪失を描くとてもいい話。スティーヴン・グレアム・ジョーンズ「単為生殖」は木彫りの像に勝手に物語を作って語るとそれが現実になるというガチなホラー。ブレミー・モハメド「夜の鳥」は「夜の鳥」としか声を出さない身元不明の女の子が出てくるえぐいダークホラー。カナダの山奥で何が起こっても誰も来てくれる人はいない。

中編部門は受賞作含む5編が重複。ダリル・グレゴリイ「〈失望ではなく狂気〉号、あるいは既知宇宙でもっとも重いカウチ」はイアン・バンクスへのオマージュ作。変な名前の宇宙船が出てくる。タコ型宇宙人に侵略された世界で、掃除機が戦う。途中にあとがきが挿入されていたり、変な話だ(ケリー・リンクの『白猫・黒犬』にもイアン・バンクスに捧げられた話があった)。S・L・フアン「川の導き手」は中世風異世界が舞台のシスターフッド・ファンタジー。長編の前日譚なのだが単独でも読める。作者はアジア系の人で、よくクアンと間違われる。ウォレ・タラビ「アンコール」もアートSFアンソロジーに収録された作品(創元から出る予定あり)。人類滅亡後の遠未来、アートを異星種族に見せて交易している機械知性の話。それが人類復活をめざす別の機械知性と出会う。面白い。

どの賞も候補作のリストはアルファベット順で票数や順位はわからない。SFのいかにもジャンルっぽい描き方(例えば公転周期がどうとかを延々と書く――これは『神の目の小さな塵』ですね。もうすぐ再刊が出ます。ぼくは解説を書いていますのでどうぞよろしく)がされなくなって、文章として洗練されてきた。それで一般文芸との敷居が小さくなったといえるそうだ。

その次は菊池さんも出る「サイバーパンクの部屋」も気になったが、「SF読書会『逆行の夏』」へ。

このタイトルじゃ行かないわけがないでしょう。ゲンロンでやっている読書会で小浜徹也さんが顧問をしているとのこと。小浜徹也さん、方梨もがなさん(方梨さんは遅れて到着)、渡邊清文さん、揚羽はなさん、秋吉洋臣さん、溝渕久美子さんら、ゲンロンのメンバーによる読書会の発表会として開催された。

このタイトルじゃ行かないわけがないでしょう。ゲンロンでやっている読書会で小浜徹也さんが顧問をしているとのこと。小浜徹也さん、方梨もがなさん(方梨さんは遅れて到着)、渡邊清文さん、揚羽はなさん、秋吉洋臣さん、溝渕久美子さんら、ゲンロンのメンバーによる読書会の発表会として開催された。

ジョン・ヴァーリイ『逆行の夏──ジョン・ヴァーリイ傑作選』をテキストにまず自分が読んでよかった作品をあげる。

溝渕さんは「バービー」と「残像」が面白かった。「ブルーシャンペン」と「PRESS ENTER」はもう一つ。同時代のアメリカの雰囲気があった。

秋吉さんは逆に「ブルーシャンペン」と「PRESS ENTER」が良かった。「PRESS ENTER」は当時のPCやネットの空気感が伝わってきた。好き嫌いを別にすれば「残像」も良かった。

揚羽さんは「ブルーシャンペン」。おしゃれな医療機器というのが理想的だ。でもお金持ちしか使えない。「ロビンソン・クルーソー」も良かった。冥王星に開発されたところと未開発なところが混在していてその差に妙なリアルさがあった。子どもから現実に戻る辛さが描かれている。ティーンのころに読んだら「逆行の夏」が好き。でも水銀の流れ?そこは納得できない。「バービー」と「残像」は単一的なコミューンが気持ち悪い。

渡邊さんは「逆行の夏」と「残像」が好き。「逆行の夏」は中学生のころNHKのラジオドラマで聞いたのが初め。今読むと子どもが読むものだなあと思う。「ロビンソン・クルーソー」は人工楽園の最後。人工的な世界で自然災害が起こる。「残像」はコミューンの中に入っていくところが読み応えがある。「バービー」の手術を何の抵抗もなくカジュアルに描き肉体はどうでも良いという風に描かれているのがすごい。自主独立のコミューンだが、実は社会の方から隔離されている。「残像」はパンセクシャルなところが理詰めでここまで書かれるのかと思った。「PRESS

ENTER」のような話は映画でもあった。中高年願望充足小説としても書かれている。「ブルーシャンペン」はギブスンの「冬のマーケット」のアンサーとして読める。

方梨さんは「逆行の夏」の水銀はそれで異世界感を出すマジックツールとして描かれていると言い、水星をいかに異世界に見せるか、舞台装置とするか。社会問題とのバランス感覚を指摘。「逆行」と「バービー」が好きで、「バービー」は今のSNS、匿名社会である。

小浜さんはヴァーリイにはちゃんと書いているところとちょっと雑なところがあると言う。バービーについて、当時の日本でバービーはあまり知られておらず、日本だと断然リカちゃんだった。輸入はされていたが、日本で一般化したのは80年代。

ヴァーリイについては、切り口がとても新鮮だった。男と女が簡単に変わるのが良い。倒錯的なことなのだが倒錯的と感じさせずカッコ良かった。ジェンダー的にはそこで立ち止まっているのだが。「残像」は「ぱらいそさ行くだ」(諸星大二郎)的などこかへ行く話なのでもう一つだった。でも今も人気が高い。「PRESS

ENTER」を最初に読んだ時はモダンホラーがまだないころだったのでわからなかったが、今読むと技術的にもとてもうまい。

その後会場にいたぼくにマイクがまわされ、 ヴァーリイについて語ることに。急だったのと記憶も曖昧だったのでとりとめもない話になってしまった。でも一番いいたかったのは同時代性ということ。70年代の同時代性はもちろんだが、それが21世紀になってもやはり現代との同時代性を感じる。逆に言うと社会の側が50年たっても表層的にはともかく本質的にあまり変わっていないということかも知れない。会場から「逆行の夏」はカルト二世の話だと指摘があったが、「逆行の夏」に限らず

ヴァーリイの作品はその多くがカルト二世の話だと思う。「残像」も「ロリポップ」もそして八世界そのものだってそうかも知れない。それは(二世ではないが)ヒッピーコミューンを転々としたヴァーリイそのものかも知れない。

後、揚羽さんが指摘された『逆行の夏』の水銀については具体的にどこがおかしいのか聞けなかったがちょっと気になった。流れるという点に疑問をもっておられたようだが、少量ならともかく大量の水銀は表面張力に負けずにプール状になるし、とろとろと流れる。それはYoutubeに実際にやっている動画がいくつも見つかるので間違いないだろう。でももっと別のことかも。小浜さんが言っていたようにヴァーリイにはちょっと雑なところもあるので(八世界にも矛盾点があり、本人がそこは気にしないでねと言っている)専門的に見れば不正確な描写があるのかも知れない。

企画が終わったら12時半を過ぎていたので次の企画は見ずに食事をして帰ることにした。

2025年第56回星雲賞は以下の通り。

次回のSF大会は大分で開催される第64回日本SF大会 HELLCON。大分だけど温泉ではなく市内で開催される都市型大会とのこと。

いつものように、見たい企画が重なって見られなかったりしたけれど、素晴らしい大会でした。大勢の懐かしい人たちに久しぶりに生身で会えてお話できたこともとても嬉しかった。

スタッフのみなさん、お疲れ様でした。良い大会をありがとう。