|

|

| 『オービット2号』 | スミスの未来史年表(クリックで拡大) |

内 輪 第406回

大野万紀

映画『マッドマックス:フュリオサ』を見て来ました。『怒りのデスロード』の前日譚ですが、とにかく怒りに満ちたフュリオサがかっこいい。彼女のバディとなるジャック隊長もすごい。そして前作同様もう頭おかしいとしかいえない(褒め言葉)無茶苦茶な戦闘シーンのど迫力。堪能しました。

X(ツイッター)を見ていると、Youtubeにコードウェイナー・スミスの動画が登録されているとあったので見に行きました。@Cinemology1さん作成の

Rediscovery: The Lives of Cordwainer Smith と題する動画で、コードウェイナー・スミスの生涯とSF小説についてたくさんの画像を使って紹介しています。スミスの作品だけでなく他の作家や作品、様々なイラストやファンジンまで紹介されており、中には日本語の訳書やアニメもある見事なものでした。

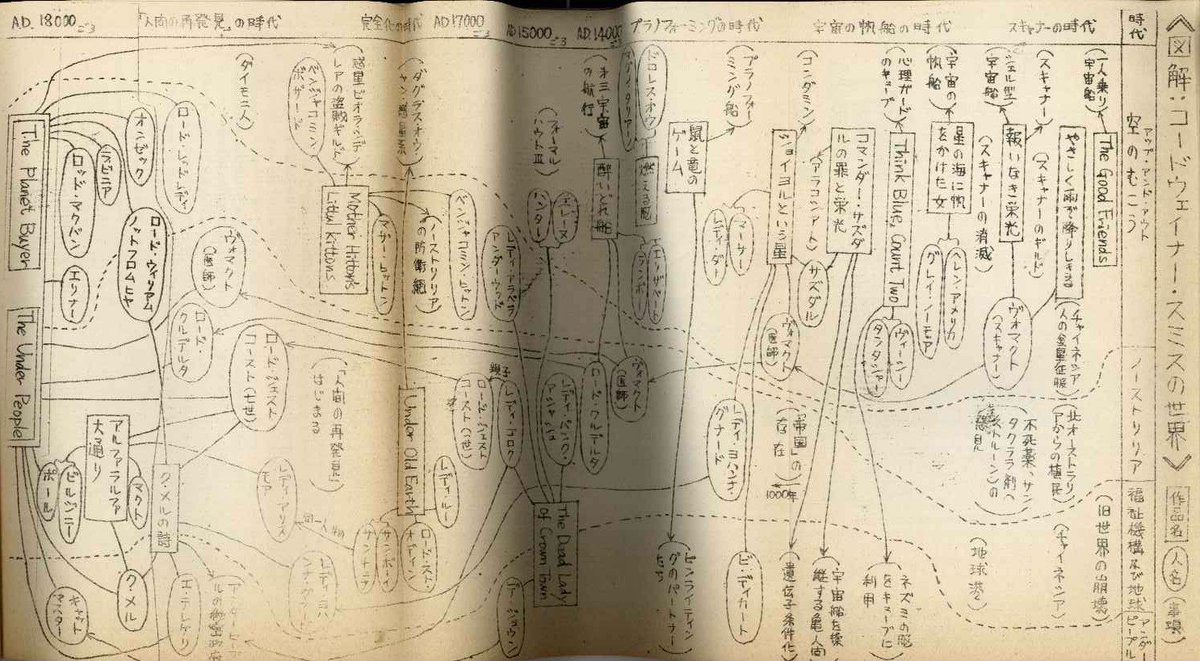

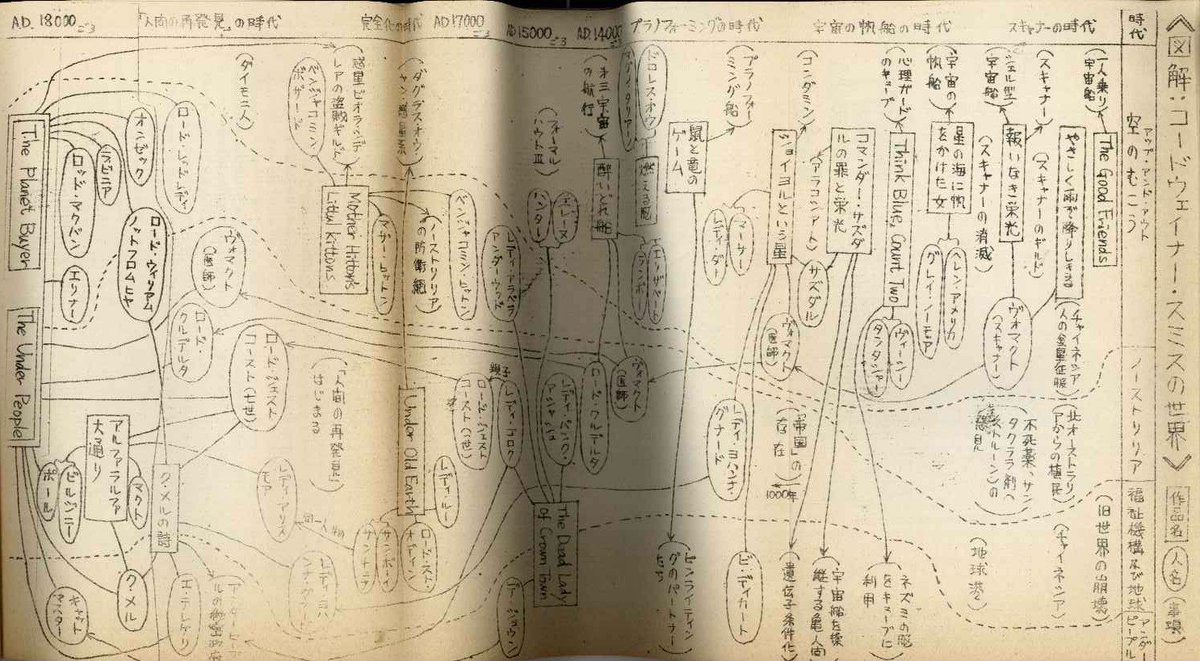

驚いたのは1975年に安田均さんが発行したファンジン『オービット2号』(コードウェイナー・スミス特集)と、そこにぼくが作成した手書きの未来史年表まで出てきたことです(1H14mごろから)。このあたりについて詳しくは、『アルファ・ラルファ大通り (人類補完機構全短篇2)』の解説に書いているのでご覧下さい。

X(ツイッター)に「きゃっ!ぼくの手書きの年表まで!」と書き込んだら、作成者の@Cinemology1さんからファンジン名についての問い合わせがあり、返答しました。下に載せているのは(おそらく牧眞司さが以前にアップした画像だと思いますが)、『オービット2号』と手書き年表です。年表は当時日本で入手出来る作品のみを読み込んで作ったものなので、J・J・ピアスの年表に較べれば抜けや怪しげなところも多いのですが、おそらく世界初のものだっただろうと自負しています。

|

|

| 『オービット2号』 | スミスの未来史年表(クリックで拡大) |

それでは、この一月ほどで読んだ本から(読んだ順です)。

なお、短篇集についても原則として全部の収録作について途中までのあら筋を記載しており、ネタバレには注意していますが、気になる方は作品を読み終わった後でご覧になるようお願いいたします。

新馬場新『沈没船で眠りたい』 双葉社

新馬場新『沈没船で眠りたい』 双葉社 昨年8月に出た長編。表紙にロボットを抱いて水中に没する少女の絵が描かれている。これが本書の全てを表しているといえる。読み始める前に思っていたよりもずっとシリアスで現代的な物語だった。

2040年代の日本。発達したAI技術が浸透し、人々の仕事はその多くがAIやロボットに代替され、失業率が上昇して厳しい格差社会となっている。機械の打ち壊しを叫ぶ反AI、反機械のネオ・ラッダイト運動が多数の人々の共感を呼ぶような社会。眉をひそめる人もいるが、街のあちこちに壊されたロボットや機械が散らばる光景が珍しくなくなっている。そんな中、過激なデモが暴動に発展し、ロボット・メーカーに対する自爆テロが発生して死傷者が出た。

物語の冒頭、一人の女子大生、奥平千鶴が刑事の取り調べを受けている。彼女は自爆テロを起こした組織に属し、その首謀者、有村康生との交友関係があったが事件には直接関与していない。事件当日に彼女が行ったのは、破壊された人間型ロボット=ヒューマノイドを抱いて海に飛び込んだことだ。なぜそんなことをしたのか。また穏健派だったはずの有村の組織がなぜ自爆テロを行うまでになったのか。

物語は3年前に遡り、大学生になってすぐの千鶴の内面と行動を追っていく。千鶴は小さい時に顔に傷を負い、そのコンプレックスと家庭環境から自己肯定感が低く、他人を嫌い、ひがみ、ままならぬ怒りに満ちた皮肉屋で孤独な女性である。その彼女が、学内でも目立つ存在だった同期の女子大生、美住(みすみ)悠と知り合う。彼女は千鶴と正反対で明るく積極的、誰とでも打ち解ける存在だった。しかも両親は先端企業の経営者であり、千鶴とはいわば階級も違う。その積極性にとまどいながらも千鶴は悠としだいに親しくなり、さらにそれ以上のシスターフッドといえる関係性を築いていく。悠はネオ・ラッダイト運動の学内のリーダーである有村とも仲が良かった。だが千鶴は調子のいい有村を嫌い、運動にも懐疑的だった。機械を壊しても何も良くなるはずがないと。

現在、3年前、2年前、1年前と、物語は時間を前後しながら彼女たちを描いていく。根本的な性格として世の中を冷笑的に見ている千鶴だが、悠とだけは親密な、だが慣れない関係を続けていた。それが変わったのは悠が暴漢に襲われ足を切断することになってからだ。さらに悠はそこからウイルスに感染し、しだいにベッドから出られない体となっていく。それでも明るくふるまう悠と千鶴の強い絆は続いていく。だが悠の家庭にも千鶴とは違った意味で大きな問題があったのだ。

ほとんど難病ものの恋愛小説をシスターフッドで置き換えたように、主人公の細やかな内面描写がされていくが、そこにSFならではのテーマが加わる。テセウスの船。自己同一性はどうやって担保されるのかという問題である。ギリシア神話でミノタウロスを倒したテセウスの船は記念として保存されるが、老朽化でどんどん新しい材料で置き換えられていく。古くからの材料が全て置き換わったとき、それは同一の船と言えるのかという思考実験。人の体も新陳代謝し、日々材料は置き換わっていく。脳細胞は新陳代謝しないというが、それも分子原子レベルで見ると置き換わる。同一性といっても何を基準にするかで判断は変わると思うが、人間の場合はそこに自意識の問題もからんでくる。本書でも悠の体はどんどん機械に置き換わっていくことになるのだが、千鶴はそれでも悠を同じ人間として愛するのだ。

本書には冒頭であったようなミステリとしての側面もある。千鶴をメインに置いたとき、その謎は解かれる。しかし、作者は最後にSFとしてもう一つの謎を追加する。テセウスの船をSF的に拡張した謎だが、千鶴にとってはそれは残酷な問いかけとなるだろう。本書では結論は出されない。それどころか千鶴の結論も見直しが必要となるだろう。そして悠にとっては……。

コピー人格に自己同一性があるのか。そんなことはわからない。SFだからそこに自意識があってもかまわない。コピー人格にとっては過去の記憶もあり、自意識は連続していると考えてもいいだろう。だが分岐したとき、前の自己がそちらに移るとは思えない。二つの人格が生じるのであり、同じ肉体(ハードウェア)で動いていた分岐前の人格こそが本来の継続した自分だといえるように思う。完全に過去の記憶を失った記憶喪失者でも、自意識の連続がなかったとしてもそれは同様だ。部品や素材が変わってもシステムとしての肉体が一連の流れとして動的に同一性を保持しているなら例え自意識というサブシステムがそれを認識できなくてもそれはコピーとは違う一体性があるといえるだろう。

本書では悠の意識について明確に描かれておらず、途中手術で暗転したりしている。千鶴が悠だと思って接していた相手も、途中でコピーとなっていたのかも知れないのだ。

ジョン・スラデック『チク・タク・チク・タク・チク・タク・チク・タク・チク・タク・チク・タク・チク・タク・チク・タク・チク・タク・チク・タク』 竹書房文庫

ジョン・スラデック『チク・タク・チク・タク・チク・タク・チク・タク・チク・タク・チク・タク・チク・タク・チク・タク・チク・タク・チク・タク』 竹書房文庫 昨年9月に出た評判の本。原書は1983年に出た。それにしても原題は「Tik-Tok」なのに邦題はなぜそれを10倍にしてしまったのだろう。これもスラデックの魂が暴走させたのだろうか。

量産型家庭用ロボットのチク・タクが人間を殺しまくるスプラッタ・コメディである(あんまり笑えないけど)。その暴走ぶりはかつての筒井康隆を思わせる。人を殺すのはロボットに組み込まれているはずの「アシモフ回路」がなぜか働いていないのが原因だろうとチク・タクは言うが、どうもそれが理由だとは思えない。というのも部下となって彼と行動を共にするロボットたちも平気で人を殺すからだ。「アシモフ回路」なんてものは人間の幻想なのかも知れない。となると彼らはまさに人間そのものである。人間だって「アシモフ回路」は実装されていないけれど、それでもほとんどの人は人殺しじゃない。悪いことだと思わずに平気で人を殺すのはサイコパスである。というわけで、本書はロボットSFというより(いやロボットSFには違いないが)、病んだサイコパスの人間と人間もどきたちが互いに殺しまくるドタバタ小説だといっていいだろう。

物語は時系列がシャッフルされており唐突に場面が変わるのでちょっとわかりにくいが、訳者の解説に明確に書かれている通り、大きくはチク・タクが最初の主人から次の主人へと人殺しを繰返しながら渡り歩いていく過去のパートと、ロボット画家として成功し、大企業を所有し、政府の要人とも親しくなった(そして相変わらず面白がって人を殺している)現代のパートとが並列して描かれているのである。

ロボットたちは自意識を持っているにもかかわらず人権はなく奴隷のように売買される物として扱われている(〈ロボットに賃金を〉という市民運動はあるが)。そして子どもだろうが動物だろうが容赦なく惨殺し、しれっとそれを隠しているチク・タクもひどいが、彼の所有者(オーナー)となる人間たちもひどい。最初の主人となる南部の大金持ち一家など、巨大な〈陸上用原子力空母〉を作って州全体を荒廃させたりする。規模から言えばこっちの方がひどいだろう。チク・タクの殺人は基本的に一人ずつだから。それがどうしてバレないのかは不思議だが、そこはドタバタSFということでオーケーだ(アシモフ回路がある前提なのでロボットは疑われないことになっているのだろう)。

本書は最終的に投獄されたチク・タクの回想録という形式を取っているが、やたらと饒舌で、スラデックお得意の言語実験と蘊蓄に溢れた韜晦に満ちている。訳者がしきりに割り注を入れており、そこがスラデックの面白さだとはいえ、なかなか面倒くさい。とはいえ訳者はよく頑張っていると言えるだろう。

スラデックの作風を「理系ギャグ小説」と称した人がいるが、本書でもいきなり数式が出てきたり、そんな要素も多い。何より、40年前の作品なのに、現代のAIに関わる問題を先取りしているともいえる。さらに本書で描かれている不条理は、チク・タクのような病んだ人間たちの暮らす現代の不条理そのものでもある。とりわけ現代のアメリカの。もし2000年に亡くなったスラデックが今も生きていたとしたら、チク・タクのような狂人(ロボットだけど)が大企業のオーナーや政治家になりうるアメリカの今の現実を見て、大笑いするのかも知れない。

ジョン・スコルジー『怪獣保護協会』 早川書房

ジョン・スコルジー『怪獣保護協会』 早川書房 今年の星雲賞海外長編部門受賞作。オタクが主役のコメディタッチのドラマで会話が面白く、すらすらと読み進められる。昨年8月に出た本だが、やっと追いついた。

書かれたのは2021年。この小説が書かれた背景について記した作者あとがきは必読だ。新型コロナ、パンデミック、ロックダウンされた街、そしてトランプ政権下のアメリカ。書こうとしていた長編が完成せず、陰鬱な気持ちに満たされていた時に、ふっと降りてきたのがこの作品だった。スコルジーはそれを高揚した気分で2ヶ月ほどで書き上げた。「これはポップソングだ。軽快でキャッチーな、いっしょに歌えるサビとコーラスがある三分間の曲。聴き終えた後は、できれば笑顔で一日を過ごしたい。わたしはこれを楽しんで書いたし、楽しんで書く〈必要〉があった」とある。本書はそんな、苦しいコロナ時代へのリハビリを兼ねた楽しいエンタテインメントSFなのである。

物語はいきなり2020年のニューヨークから始まる。フードデリバリーの会社に就職して本部の管理職になろうと様々なアイデアを出していた主人公のジェイミーは、社長のサンダースからいきなりクビにされ、仕方なくただの配達員(デリバレーター)として働くことになる。しかし配達先で昔の知り合いだったトムと出会い、彼から新しい仕事を紹介される。それはKPSという名のNGOで、動物を保護する仕事をしているというのだ。彼とはニール・スティーヴンスン『スノウ・クラッシュ』の話で盛り上がり、修士論文にSFを選んだジェイミーはその話に乗る。仕事は「物を持ちあげる単純労働」だというのだが……。

リクルートされたジェイミーが行ったのは北の果て、グリーンランドにあるKPSの基地。そこは何と異世界の地球とつながっているのだった。この地球より大気が濃く、高温多湿で多種多様な生物が繁殖するジャングルが広がり、そして「怪獣」が存在する「怪獣惑星」だった。「KSP」すなわち「Kaiju Preservation Society」つまり「怪獣保護協会」は、何十年も前からその怪獣を調査し、保護する活動を行っているのだ。地球で核実験が何度も繰り返されていたころ、その核エネルギーによって二つの世界の障壁が薄くなり、怪獣がこちらの世界に迷い出たことがある。その事件をもとにして「ゴジラ」や様々な怪獣映画が作られたのだ。もちろん怪獣惑星の存在は秘密だが、政権のトップやKSPの活動費用を出している大金持ち連中にはある程度知られていることなのだという。

怪獣惑星側に作られたKSPの基地、タナカ基地(基地の名前はゴジラの関係者から取られている)に着いたトムやジェイミーたち一行は、ジェイミーの同期となる新人たち、生物学者のアパルナ、地質学者のカフランギ、物理学者のニーアムとすぐに打ち解ける。みんなオタクで、ジョークばかり言っているのだ。ジェイミーはその中で唯一文系、SFを扱った修士論文を書いたが博士号は持っていない。ジェイミーの仕事は「物を持ちあげること」。でもそれがなかなか大変なのだ。曲芸的なヘリコプターの操縦技術をもつサティや指揮官のマクドナルド、セキュリティ管理者のタガクらと、この世界で「怪獣を保護する」ための活動を始める。怪獣と戦うのではない。この惑星の生物である怪獣が地球に再び迷い込むことがないように保護するのだ。

怪獣の体内には生物学的に進化した原子炉が存在する。それが怪獣のエネルギーを作り出している。だがもし機能不全を起こすと核爆発することもあるのだ。かつてそれで大惨事が起こったことがある。生態を調べコントロールし、そんなことが起こらないようにするのもKSPの仕事だ。そこで怪獣の近くに様々なセンサーや記録装置を設置し、メンテするのがとても重要である。物を持ちあげる、持ち運ぶというのはそういうことだ。

怪獣ベティはたくさんの卵を産み、じっとすわり込んでいる。ベティに巣くう多数の寄生生物(中には人間を襲う巨大なものもいる)と生態系を作り上げているのだ。そして地球からお偉いさんたちが観光旅行にやってくる。ジェイミーたちは彼らの案内をすることになるが、その中にジェイミーをクビにしたあのサンダースもいた……。

本書は怪獣小説であるが、怪獣の描写はほとんどない。街を破壊することもない。そもそもほとんど動かないままだ(最後には派手な見せ場が用意されているが)。中心はお仕事チームの人間側の物語となる。それがウキウキとしていて楽しい。おぞましいシーンがあっても笑って見ていられる。ひっきりなしのアメリカンジョーク、オタク趣味まる出しの会話は、シリアスな物語だとうざく感じるだろうが、本書では問題ない。

そしていかにもいやなヤツである悪役とのやり取り。そして派手なスペクタクルシーンが続いたあとの、心温まるエンディングといい、まあローカス賞受賞、ヒューゴー賞ノミネート、星雲賞受賞も当然さもありなんというものだろう。