大正期に創刊された科学雑誌<科学画報>は同時期に出ていた<科学知識>とは異なり、科学小説にわりと力を入ていた。

もっとも当時の科学小説という語が指し示す概念は直接、今日のSFにつながるものではなく、その言葉の下に発表される作品は、ミステリーだったりホラーだったり動物小説だったりもするのだが、とりあえずその試みの最初期の模様(大正14〜15年)を概観してみたい。

大正14年1月号の編集後記「番町だより」に岡部長節は以下のように記している。

「乏しい頁を科学小説に割くには、随分考慮を重ねました。結局、最小頁を割いて、最も興味の深甚な力のある名作を紹介することに決めました。本号の科学小説を御覧になれば、記者の苦心の程は御了解いただける筈です。次号以後、おそらく典型的科学小説は本誌の呼びものの随一となることでせう。そして例に依つて模倣者が続出し、新講談や探偵もの以外に、日本文壇に全く未知の新分野を開拓するに至るだらうと楽しみにして居ります。」

このような意気込みの下、「世界科学小説選」と題されて1月から6月まで以下の6作が掲載される。

1月 エドガア・アラン・ポオ/山下初雄訳「ヴアルドマール氏事件の真相」

2月 ハンス・ドミニーク/浅野玄府訳「紀元二千年の汽車旅行」

3月 クレマン・ヴオーテル/山下初雄訳「最後の歩行者」

4月 ジヨン・ローレンス/港武者之介訳「スフィンクス上の殺人事件」

5月 ウ・エム・ローマン&ラオウル・ビゴオ/山下初雄訳「硝子の檻」

6月 H・G・ウエルズ/浅野玄府訳「盗まれた細菌」

5月の「硝子の檻」についてはこの連載で既に紹介済のスリラー小説で、「スフィンクス上の殺人事件」は普通に探偵小説のカテゴリーに入るもの。6月の「番町だより」には以下のように記されている。

「今度の科学小説の作者は、現代が有する最大の科学小説家エツチ、ヂー、ウエルズの代表作として有名なものです。此頃ならさしづめ自動車を使ふべき所を乗合馬車が使はれてゐます。この作の発表された当時ロンドンには馬車しかなかつたのです。もつとも馬車なるが故にユーモアの味が更に一層濃くなつて居ります。」

そして、ここでこの企画は途切れる。7月、8月の後記はそれぞれ以下の通り。

「科学小説は今月は休んで見ました。つづけた方がいいと言う御希望が多ければ、また始めます。何しろ頁が少ないので、短篇のいいのを選み出すのが、一と通りや二通りの骨折りではありません。それ程までして存外諸君がおきらひだとすると、随分むだな骨折りですからねえ。」(7月)

「科学小説の賛否両様の御希望が、唯今の所では相半してゐますし、差し当りいいものが見付かりませんので今月もやめました。」(8月)

と、やる気満々だったのが、こんな具合にフェードアウトかと思わせたところで、12月に科学小説と銘打たれた事実奇談風の物語、木村介忠「消え失せた牧師」が掲載される。

明けて大正15年、再び翻訳科学小説の企画が復活する。もっとも、そこで版元の新光社が潰れて2月号は休刊(「さて科学画報は従来新光社から発行されて居りましたが今回、新光社は財政上の関係より解散致す事に相成り、本誌は改めて科学画報社から発行される事になりましたが二月号は折悪しく新光社の解散と本誌印刷所たる共同印刷株式会社の大罷業とに遭遇致し遺憾ながら休刊の止むなきに至りました」)、3月号から科学画報社の<科学画報>として再スタートを切ることになる。

1月 シドニー・ホルラー/青山三郎訳「葡萄酒の盃(1)」

2月 休刊

3月 シドニー・ホルラー/青山三郎訳「葡萄酒の盃(2)」

4月 エドガア・アラン・ポオ/山下初雄「一死刑囚の告白」

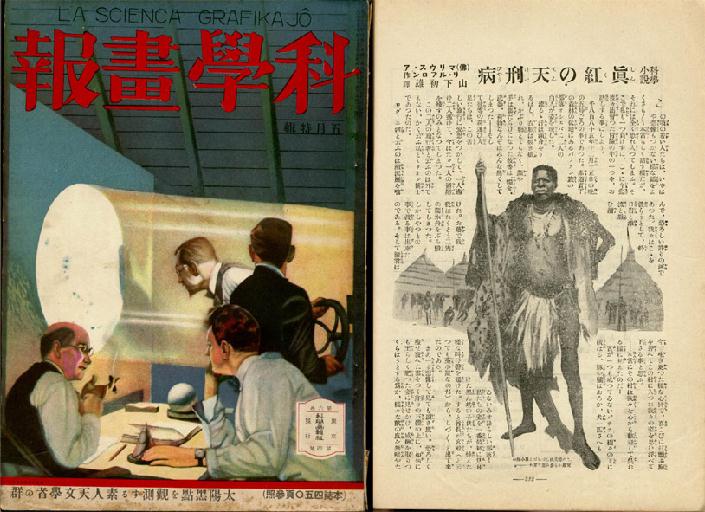

5月 マリウス・アリ・ルブロン/山下初雄「真紅の天刑病」

6月 アラン・ボツト/河原万吉訳「科学小説 空中の殺人(1)」

7月 アラン・ボツト/河原万吉訳「科学小説 空中の殺人(2)」

8月 アラン・ボツト/河原万吉訳「科学小説 空中の殺人(3)」

9月 なし

10月 F・クジマーク/浅野玄府訳「毒蝿地獄」

11月 デイ・オー・マルラーマ/戸川貞雄訳「死者の警報」

12月 クルト・ジオドマク/浅野玄府訳「『人波』放送」

ホルラーとアラン・ボツトは科学探偵小説と銘打たれており、ミステリー。マルラーマは心霊科学譚とあって、ホラーにカテゴライズするのが順当か。ポオはThe Pit and the Pendulmね、念の為。

ドイツものは、改めて取り上げることにして、今回は残るフランスものを浚っておこう、ってことでヴォーテル&ルブロンの巻なわけである。いや、ルブロンはSFとちゃうけど。

今を去ること十数年前、はじめてヴォーテルとマリウス・ルブロンの名前を見た際には、聞いたこともねえなあ、ヴォルテールと、モーリス・ルブランのパチもんか、と思ったもんだが、今、はじめてこの名前を見たという人も同じような感想でしょうか。

クレマン・ヴォーテル(Clement Vautel、1876〜1954)はフランスのユーモア作家。

山本夏彦、索引に力いれてみました、で有名な『無想庵物語』1989・文芸春秋、の索引に名前が出てるので、おやっと思ったりしたわけですが、そこに出ているのはバルビュスにふれたくだりで、ヴォーテルが彼をプロレタリア貴族と評したというエピソード。

あと獅子文六が「カミもフイツシヱ兄弟もクレマン・ヴオーテルも、所謂ユーモア作家の型に属し、フランスの大衆に愛される理由はよくわかるが…」(「ユーモア文学管見」<新青年>1935年7月)とか書いてるんだけど、カミやフィッシェ兄弟と違って邦訳がほとんど見当たらない。捕捉できるのは「マダムは子供が嫌いとおっしゃる」Madame ne veut pas d'enfants(『世界大衆小説全集』生活百科刊行会、1955)のみ。どっかに埋まってそうなもんだがねえ。ちなみにマダム…はビリー・ワイルダーの脚本で映画化された模様。

「最後の歩行者」、原作は<ジュ・セ・トゥー>に載っていたのではないかと推測しとったんだが、ようやく近年、1922年の同誌掲載のLe dernier pietonであることが判った。

<ジュ・セ・トゥー>といえばルブラン作品が載ってたフランスの読物雑誌という印象しかなかったのだが、山下初雄は大正15年5月の「番町だより」に「せめて本誌を愛読して下さる方々が、もう少し殖えて下すつたなら、毎月本号位のものが発行出来ようにと残念に思つてゐます。外国では英米独仏何処へ行つても科学雑誌は仲々の勢力があつて、自分の国内だけではなく、外国にまで愛読者を持つてゐる有様です。中でもアメリカのポピユラー・メカニクスやサイエンテイフイツク・アメリカン、フランスのシエンス・エ・ラ・ヴイー、ジユ・セ・トウー等はその代表的なものです。」などと書いて科学雑誌扱いしていてヘン。

これが辰野隆にいわせると「「ジュ・セエ・トウ」と云ふ雑誌は、日本の何々公論と云ふやうな至極雅致の無い下品な雑誌ではあるが、挿絵の多いのが稍々取得である。」『信天翁の眼玉』だったりするのだが。

ところで原克の『ポピュラーサイエンスの時代』2006年・柏書房は、グローバルな大衆の欲望を科学雑誌から読み取るという試みだってんで、手にとってみたが、かなり困った本である。読み物としての面白さを優先したんやろね。確かに、その観点からは高く評価できるんやが、それぞれのアイテムが元の雑誌においてどのようなコンテクストで語られているのかが詳述されとらんのが問題。つまり、この本をベースに議論はできないのである。同種の試みをやろうと思ったら、この本はなかったことにして原資料に当たるしかないんやが、そうしたら絶対、気悪するやろ、著者の人。って、そー気を使わせて、この分野を独占しようという戦略ですか。

ところで原克の『ポピュラーサイエンスの時代』2006年・柏書房は、グローバルな大衆の欲望を科学雑誌から読み取るという試みだってんで、手にとってみたが、かなり困った本である。読み物としての面白さを優先したんやろね。確かに、その観点からは高く評価できるんやが、それぞれのアイテムが元の雑誌においてどのようなコンテクストで語られているのかが詳述されとらんのが問題。つまり、この本をベースに議論はできないのである。同種の試みをやろうと思ったら、この本はなかったことにして原資料に当たるしかないんやが、そうしたら絶対、気悪するやろ、著者の人。って、そー気を使わせて、この分野を独占しようという戦略ですか。

原綴では出典雑誌に言及しないとか、図版使用が相当偏ってたりするので、権利関係をクリアする関係で相当な苦労があったのではと想像でけるんやが、いや、ま、そこはふんばっていただきたかったところ。

ともかく、ドイツの雑誌と日本の雑誌とアメリカの雑誌を集めました、そこに共通のイメージが、って外国の雑誌の記事を転載紹介しているのが日本の雑誌なんやから、共通なイメージが拾えるのは当然で、そのイメージが肯定的に紹介されている(さすがはアメリカさん)か否定的に取り上げられてる(だからアメ公はよお)のか、何が拾われ何が捨てられているのか、ドイツ経由なのかアメリカ経由なのか、そうした細部を無視した分析には意味がない。だいたい<ジュ・セ・トゥ>が科学雑誌の範疇に入れられていることを見ても「科学雑誌」という概念に相当な揺らぎが存在することを考慮せんとあかんわけです。

たとえばドイツのDie Wocheは日本の同時代の<アサヒグラフ>並に普通の週刊誌だったんやないかと思うんやが(SFを連載してたりすっけど)、かなり<科学画報>のネタ元になっているしな。

ということで、戦前日本の「大衆科学雑誌」研究をする場合、同時代の海外の科学雑誌だけを見ていてはダメで、大衆グラフ雑誌に現れた「科学」や「文明」の表象が取捨選択され集積されて行く様相に着目せんといかんわけやが、ポピュラーサイエンスの人の興味は多分そこからちょっとずれてるんやろうねえ。隔靴掻痒。

ヴォーテルに話を戻すと、ストーリーはタイトルのそのまま。五年後にD・H・ケラーが「歩行者族の反乱」The revolt of the pedestrians(Amazing

stories, Feb. 1928)を書いているわけで、おそらくこの時期からモータリゼーションが急速に進行しており、指数関数的にこの事態が進行したらということが、同時期の作家の頭をよぎったんやろね。

なかなか面白いので、ヴォーテルについては、他にもSF的な発想のコントが残ってないか是非発掘していただきたいところ。

一方のルブロンはアフリカ探検小説といったところか。人食い人種に捕まって、食われかけたところで、さて、という話。

マリウス・アリ・ルブロン(Marius-Ary Leblond)は、Georges Athenas(1877〜1953)とAime Merlo(1880〜1958)の合作ペンネーム。1909年、En

Franceでゴンクール賞を受賞している。日本語訳された作品って聞いたことがないが、よりによってこんなものが訳されてしまったとはねえ。もっとも他の作品の評判も聞かないので、時流にのって読まれ、そしてまた読まれなくなった作家なのか。

こんなものがっ、てどんなの、というところも、すかさず書いておく。

食われかけた一行は、とりあえず手元にあったヨーチンで水玉模様を体中に書いて、伝染病にかかったふりを熱演。で、食用にはならないと思わせて、追い出すようにしむけて危地を脱する。

って、ゴンクール賞、大丈夫か。