大野万紀「シミルボン」掲載記事 「このテーマの作品を読もう!」

第6回 SF――時空ドーナツはおいしいか? 数学SF

さて今回のテーマは〈数学SF〉。えーっ、難しそうって、うん確かに難しいといえば難しいんだけど、これがとても面白いのだ。そもそも、数学が小説になるのかって? おっと、数学者が主人公の小説、という意味ではないよ。それならもう古今東西、すばらしい作品が山ほどある。数学者の伝記も面白いし(『ガロアの生涯』とか)、日本の小説では小川洋子さんの『博士の愛した数式』なんてベストセラーになりました。数学者が探偵役のミステリーもたくさんある。でも、数学そのものがテーマの小説となると、ぐっと数が減るのではないだろうか。日常性からはるか遠く、抽象的で難解な、純粋数学の世界。でも、その魅力を小説として描こうとする試みは昔からあった。そして、そんな抽象的な世界を具体的に描こうとすると、それは必然的にSF的な幻想小説の姿を取ることになる。

SFでよく扱われていたのは「四次元」だ。それと「トポロジー」。幾何学的な次元のイメージは、奇妙な異世界を想像させやすいのかも知れない。また「メビウスの輪」とか、「クラインの壺」とか、そういった不思議なアイテムの魅力もある。その昔のSF入門書では、これらの言葉がSF用語として解説されていたものだ。またコーヒーカップとドーナツは同じものというようなトポロジーの概念もよく扱われるが、四次元はともかく何でトポロジーがSF作家に人気があるのか、正直言ってよくわからない。非常識な空間を描けるというのが受けるのかも知れない。

SFでよく扱われていたのは「四次元」だ。それと「トポロジー」。幾何学的な次元のイメージは、奇妙な異世界を想像させやすいのかも知れない。また「メビウスの輪」とか、「クラインの壺」とか、そういった不思議なアイテムの魅力もある。その昔のSF入門書では、これらの言葉がSF用語として解説されていたものだ。またコーヒーカップとドーナツは同じものというようなトポロジーの概念もよく扱われるが、四次元はともかく何でトポロジーがSF作家に人気があるのか、正直言ってよくわからない。非常識な空間を描けるというのが受けるのかも知れない。

この手の古典的な作品を集めたものとして、文化庁長官も勤めた作家、三浦朱門訳の『第四次元の小説―幻想数学短編集』がある。R・A・ハインラインの「歪んだ家」やA・J ドイッチュ「メビウスという名の地下鉄」といった名作が収められている。

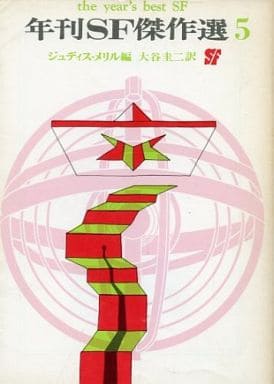

でも、こういう種類の〈数学SF〉って、何かぬるいと感じませんか。もっと過激な数学SFはないのか? そんなぼくに衝撃を与えたのが、学生のころに読んだジュディス・メリル編『年刊SF傑作選5』に収録されていた、ノーマン・ケイガンの短編「数理飛行士」だった(後にSFマガジン2002年7月号――何と数学SF特集!――に浅倉久志さんの改訳版が再録されたが、どちらにしても入手困難ですね)。これはすごかったよ。抽象的な数学宇宙が実在しており、数理飛行士はその中に飛び込むのだ。彼らは頭がはじけているので、現実世界につなぎ止めるため、愛国婦人会や経営学の真面目な学生たちを重しにつかう。そんなポップなコミック感覚は、まさに60年代のルーディ・ラッカーだといえる。作者はこれを書いたとき、まだ20代の大学院生だった。

でも、こういう種類の〈数学SF〉って、何かぬるいと感じませんか。もっと過激な数学SFはないのか? そんなぼくに衝撃を与えたのが、学生のころに読んだジュディス・メリル編『年刊SF傑作選5』に収録されていた、ノーマン・ケイガンの短編「数理飛行士」だった(後にSFマガジン2002年7月号――何と数学SF特集!――に浅倉久志さんの改訳版が再録されたが、どちらにしても入手困難ですね)。これはすごかったよ。抽象的な数学宇宙が実在しており、数理飛行士はその中に飛び込むのだ。彼らは頭がはじけているので、現実世界につなぎ止めるため、愛国婦人会や経営学の真面目な学生たちを重しにつかう。そんなポップなコミック感覚は、まさに60年代のルーディ・ラッカーだといえる。作者はこれを書いたとき、まだ20代の大学院生だった。

「――ぼくは見た。行列(マトリックス)の一生を。若い行列たちはじゃれあいながら、定数を使った足し算と掛け算で増殖し、成熟した行列は合成(コンポジション)によって交尾していた。オスとメスがオスを生 み、メスとオスがメスを生む。反可換性によるセックス! そして、ぼくは見た。彼らが年老い、にせの単位行列(アイデンティティ)と出会い、行と列がゆるんで、退化次数(ナリティ)に落ちぶれるのを」

(一番わかりやすいところを引用してみました)

次にびっくりした作品は、国内から現れた。石原藤夫『宇宙船オロモルフ号の冒険』だ。これも傑作だが、その特徴は純粋数学ではなく、理工系の学生に親しい物理数学(応用数学)がテーマだったことだ。本書の数学は、現実のテクノロジーを可能にするための様々な計算や、自然法則を表現するための方程式を記述するのに必要な数学なのだ。これは十九世紀までにほとんど完成していたものであり、古典的な数学といっていい。本書の中では考古数学と呼ばれている。またこれは、理工系の大学生の必須科目となっているものなので、理工系の読者にとっては、本書の数学的イメージは(好き嫌いは別として)とても具体的なものとなる。複素関数の特異点や、方程式の変数分離や、漸近級数展開といったテーマが、「宇宙船ビーグル号」を思わす巨大宇宙船の冒険として、数学的イメージをそのままに、小説世界の現実として描いているのだ。いや、恐れることはない。SFファンでバリバリ文化系のぼくの友人は、微分方程式という言葉に何のイメージもわかないという男だが、本書が大変面白かったという。理解はできないが、抽象画のようなイメージが浮かぶのだそうだ。そしてそれが、単なる幻想ではなく、何か(自分には分からないが)教学的裏付けがあるらしいというところがいいのだ。実はこれこそが、この種のSFの本来の楽しみ方だといっていいだろう。

次にびっくりした作品は、国内から現れた。石原藤夫『宇宙船オロモルフ号の冒険』だ。これも傑作だが、その特徴は純粋数学ではなく、理工系の学生に親しい物理数学(応用数学)がテーマだったことだ。本書の数学は、現実のテクノロジーを可能にするための様々な計算や、自然法則を表現するための方程式を記述するのに必要な数学なのだ。これは十九世紀までにほとんど完成していたものであり、古典的な数学といっていい。本書の中では考古数学と呼ばれている。またこれは、理工系の大学生の必須科目となっているものなので、理工系の読者にとっては、本書の数学的イメージは(好き嫌いは別として)とても具体的なものとなる。複素関数の特異点や、方程式の変数分離や、漸近級数展開といったテーマが、「宇宙船ビーグル号」を思わす巨大宇宙船の冒険として、数学的イメージをそのままに、小説世界の現実として描いているのだ。いや、恐れることはない。SFファンでバリバリ文化系のぼくの友人は、微分方程式という言葉に何のイメージもわかないという男だが、本書が大変面白かったという。理解はできないが、抽象画のようなイメージが浮かぶのだそうだ。そしてそれが、単なる幻想ではなく、何か(自分には分からないが)教学的裏付けがあるらしいというところがいいのだ。実はこれこそが、この種のSFの本来の楽しみ方だといっていいだろう。

そして極めつけの〈数学SF〉が、数学者で、ヘーゲルの孫だというルーディ・ラッカーの諸作である。中でも『ホワイト・ライト』がすごい。これは他のラッカーの作品(パンクで不真面目でマッド)とは少し肌合いが違い、〈無限〉の問題を数学的にとことん突き詰めた作品である。数学に詳しい人なら、無限にも階層があることをご存じだろう。整数の無限より実数の無限の方が数が多い(濃度が上)とか。本書の主人公は幽体離脱してそんな数学的無限の世界へ入り込んでしまう。「連続体仮説」や「選択公理」 を武器に「ヒルベルト空間」の「絶対無限」を目指して冒険する、といえばいいのかな(わけわからんでしょうが、ぼくもわけわからん)。驚くべきはこれがラッカーの「私小説」だということ。

そして極めつけの〈数学SF〉が、数学者で、ヘーゲルの孫だというルーディ・ラッカーの諸作である。中でも『ホワイト・ライト』がすごい。これは他のラッカーの作品(パンクで不真面目でマッド)とは少し肌合いが違い、〈無限〉の問題を数学的にとことん突き詰めた作品である。数学に詳しい人なら、無限にも階層があることをご存じだろう。整数の無限より実数の無限の方が数が多い(濃度が上)とか。本書の主人公は幽体離脱してそんな数学的無限の世界へ入り込んでしまう。「連続体仮説」や「選択公理」 を武器に「ヒルベルト空間」の「絶対無限」を目指して冒険する、といえばいいのかな(わけわからんでしょうが、ぼくもわけわからん)。驚くべきはこれがラッカーの「私小説」だということ。

入手しにくそうな本ばかりが続くので、もっと新しいところから。

|

|

|

となれば、何といってもグレッグ・イーガンでしょう。数学SFという観点からは、長編では『ディアスポラ』、短編では「ルミナス」(『ひとりっ子』所載)とその続編「暗黒整数」(『プランク・ダイヴ』所載)がすごい。とりわけ「ルミナス」と「暗黒整数」はまさに現代数学SFの大傑作だ。これは数学の論理体系というものが、決して抽象的な存在ではなく、物理的な実在そのものと密接に関わっているという物語だが、ソフトウェア、つまり情報と現実世界との関わりに強くこだわっているイーガンらしい作品だ。数学体系が変われば、現実世界も変わる。数学の論理体系を情報と捉えれば、その影響は光速度に依存するので、論理体系の異なる異世界もローカルに併存できる(そして世界同士の戦いとなる)というのが面白い。

イーガンを挙げるなら、テッド・チャンも挙げないといけない。チャンの「ゼロで割る」(『あなたの人生の物語』所載)は、数学的世界観の崩壊が人によってはどれほど深刻な衝撃をもたらすか、ということを描いた傑作である。たとえ頭ではわかっても(この作品の善意あふれる夫のように)その深刻さを納得できない人も多いのではないか。シンギュラリティ(特異点)という言葉は今では別の意味に使われることが多いが、ここでは本来の意味でのその不気味さが描かれている。ここで描かれた論理体系は物理的実在をもたらさない。これがイーガンの「ルミナス」の体系と戦ったら、どっちが勝つのかしら。

イーガンを挙げるなら、テッド・チャンも挙げないといけない。チャンの「ゼロで割る」(『あなたの人生の物語』所載)は、数学的世界観の崩壊が人によってはどれほど深刻な衝撃をもたらすか、ということを描いた傑作である。たとえ頭ではわかっても(この作品の善意あふれる夫のように)その深刻さを納得できない人も多いのではないか。シンギュラリティ(特異点)という言葉は今では別の意味に使われることが多いが、ここでは本来の意味でのその不気味さが描かれている。ここで描かれた論理体系は物理的実在をもたらさない。これがイーガンの「ルミナス」の体系と戦ったら、どっちが勝つのかしら。

日本にも極めつけの数学SFがある。円城塔の諸作だ。特に『Boy's Surface』はその中でもとびきり〈数学SF〉度が強い。四つの短編が収められているが、いずれもハードで、ほとんどわけがわからない世界だ。でも面白い。出てくる言葉が日常的な文脈では解釈できず、別のレイヤーにある目に見えない構造を記述していく。写像とか変換とかいう数学用語がけっこう理解の助けになるが、そもそも理解することに意味はあるのか。表題作の「Boy's Surface」は「少年の表面」ではなくて「実射影平面の三次元空間への嵌め込み」と本文にも書いてある。ネットで検索すると、なかなかかっこいい図が見つかって楽しい。レフラー球という変換装置を通じて無限に再帰的に変換される数学者の初恋。はあ。「Gernsback Intersection」では数学的なセックスが描写されている。信じようと信じまいと、本書は恋愛小説集なのだ。だってJコレクション版の帯にも「関数Loveの孤立特異点はboyとgirlだ」とあるのだもの。

日本にも極めつけの数学SFがある。円城塔の諸作だ。特に『Boy's Surface』はその中でもとびきり〈数学SF〉度が強い。四つの短編が収められているが、いずれもハードで、ほとんどわけがわからない世界だ。でも面白い。出てくる言葉が日常的な文脈では解釈できず、別のレイヤーにある目に見えない構造を記述していく。写像とか変換とかいう数学用語がけっこう理解の助けになるが、そもそも理解することに意味はあるのか。表題作の「Boy's Surface」は「少年の表面」ではなくて「実射影平面の三次元空間への嵌め込み」と本文にも書いてある。ネットで検索すると、なかなかかっこいい図が見つかって楽しい。レフラー球という変換装置を通じて無限に再帰的に変換される数学者の初恋。はあ。「Gernsback Intersection」では数学的なセックスが描写されている。信じようと信じまいと、本書は恋愛小説集なのだ。だってJコレクション版の帯にも「関数Loveの孤立特異点はboyとgirlだ」とあるのだもの。

ところでぼくは、その昔、ハードSFと数学SFの関係について聞かれたとき、数学SFはファンタジーなので、ハードSFじゃないと言ったことがある。数学世界は現実の物理的世界とは別にある、論理だけの存在だと思っていたからだ。でもごめんなさい、今じゃもうそんなことは言えない。だって(本当かどうかはわからないけど)この宇宙そのものが数学によって――計算によって――成り立っているという理論が大まじめに議論されるようになっちゃったんだから(マックス・テグマーク『数学的な宇宙 究極の実在の姿を求めて』)。

ところでぼくは、その昔、ハードSFと数学SFの関係について聞かれたとき、数学SFはファンタジーなので、ハードSFじゃないと言ったことがある。数学世界は現実の物理的世界とは別にある、論理だけの存在だと思っていたからだ。でもごめんなさい、今じゃもうそんなことは言えない。だって(本当かどうかはわからないけど)この宇宙そのものが数学によって――計算によって――成り立っているという理論が大まじめに議論されるようになっちゃったんだから(マックス・テグマーク『数学的な宇宙 究極の実在の姿を求めて』)。

数学はもはやファンタジーではなく、実在となった(かも知れない)のだ。

(17年1月)