前回は都合でお休みしたのだけど、その都合というのは、10月1日羽田前泊で、2日早朝、羽田からイギリスはエジンバラ3泊ロンドン4泊で10日昼前に羽田着、夜に帰宅したというもの。

別稿で超長い旅行記を書いたので、お暇で興味のある方はお読みください。

1回お休みしたせいで、イギリス旅行前後週間弱1冊も本が読めなかったにもかかわらず、読了した本は10冊超。もはや記憶があやふやなどころか、何が書いてあったかも思い出せないような状態だけど、いい加減な感想文だけは残しておこう。

まずは、市川春子『宝石の国』1~13巻。いわずと知れた今年の日本SF大賞受賞作で星雲賞コミック部門受賞作。なので、ストーリーその他はWIKIにおまかせ。

まずは、市川春子『宝石の国』1~13巻。いわずと知れた今年の日本SF大賞受賞作で星雲賞コミック部門受賞作。なので、ストーリーその他はWIKIにおまかせ。

以前にも書いたようにコミックを読む気力がほとんど失われているので、これもスルーしてもよかったんだけれど、この作品については因縁があって、なぜか10巻だけをリアルタイム(2019年)に買って読んでいる。当時『SFマガジン』かなにかで評判を知って、たまたま本屋の平積み台にあった最新刊を手に取ったようだ。

10巻ではすでにフォスの神への道の前段階が始まっていて、これだけ読んでもチンプンカンプンだったのは当然。なお、コミック最終巻刊行時に岡本俊弥さんが書評で取り上げていて、当方もこの際読んでおこうかと思い立ったけれど、実際に読んだのは夏の終わりだった。

コミックということで、いつもは使わない駅の本屋で最初の数冊を買ってきた。第1巻の奥付を見ると2025年1月で50刷。それから2~3巻ずつ買って、2週間ほどで第13巻(2024年11月第1刷で10巻同様腰巻がある)まで読了。10年以上にわたって描き続けられた作品は、一読では当方の頭に入ってこず、特にフォスが月人から真相を聞いて以来の物語は、何度か読み直してようやく話が見えてきた。

ポストヒューマン時代の百年千年万年が時間経過として軽くスキップされる設定と、前半にみられる、まるでひとつながりのホワーっとした雰囲気での月人との戦闘から、後半の、フォスの覚醒以降の一種ホラータッチな描写への移行が、全体として見通せるまで時間がかかったのは、当方が今頃の漫画文法に疎くなったことに加え、この作者の構想の予想外の展開にも戸惑ったからだろう。

もう忘れているけれど、大分前にこの作者の短編集を読んで感心した覚えがある。その時の感触からすると、作者がこの作品のスケールの大きさを10年かけて作り上げていたことが一番驚いたことかも。

あと、手塚治虫『火の鳥』シリーズを代表とする大スケールの諸作品へのアンサー的な作品だとも感じられた。

インターネットではとうとう買わずじまいだった海猫沢メロン『ディスクロニアの鳩時計』だけど、蒲田のSF大会のディーラーズ・ルームで作者本人が売り子をしていて、サイン本を手に入れたことは前回書いた。

インターネットではとうとう買わずじまいだった海猫沢メロン『ディスクロニアの鳩時計』だけど、蒲田のSF大会のディーラーズ・ルームで作者本人が売り子をしていて、サイン本を手に入れたことは前回書いた。

実際手にしてみると、非常に手の込んだ造本は素晴らしいし、挟み込みの冊子も作品の一部になっているところにも感心したけれど、黒地に白抜きの大長編は非常に読みにくく、読むのに9月前半を費やした。まあ、作者がこの作品に費やした時間を思えばどうというものでもないが。

内容と時間SFテーマについては、早くも忘れかけているので、ちゃんと知りたい人はいつものように岡本俊弥さんの書評を読んでください。

今作の語り手である鳥カゴを頭に被った青年の独白は、この作者のデビュー作といわれるエロゲーノベライズ作の作風とそれほど隔たっているようには見えないし、くるくる変わる状況や多数の登場人物と青年が織りなす会話、また主要サブキャラであるロリ型少女警部のパートなどの場面場面の出し入れもスムースになったようには思えない。それでも読者を引っ張っていくだけの魅力はあるのだからちょっと不思議な感じがする。鍛えられた妄想力のなせるワザですね。

ちょっとSFプロパーが途切れたので、文春文庫で出た日本文藝家協会編『輪廻の果てまで愛してる 現代の短編小説ベストコレクション2025』(長いタイトルだ)を読んでみた。

ちょっとSFプロパーが途切れたので、文春文庫で出た日本文藝家協会編『輪廻の果てまで愛してる 現代の短編小説ベストコレクション2025』(長いタイトルだ)を読んでみた。

収録作家は、篠田節子、佐川恭一、斜線堂有紀、佐々木愛、宮下奈都、坂崎かおる、窪美澄、米澤穂信に杉江松恋の解説。

これだけのメンバーならSFっぽいのも読めるだろうと期待していたけれど、坂崎かおるの「花泥棒」だけがややSFっぽいのと佐川恭一「万年主任☆マドギュワ!」がタイトル通りのコメディ、それに巻末米澤穂信の表題作がぶっ飛んでいて、楽しめたくらい。

斜線堂有紀「カタリナの美しき車輪」は、匿名荒らし投稿が自分に返ってくる話で相変わらず旨いが、女子校出身縛りで当方は興味薄。

ほかはリアリズム系やヤングアダルト系など、作品としては読ませるけれど、当方にはそこまでの魅力はない。

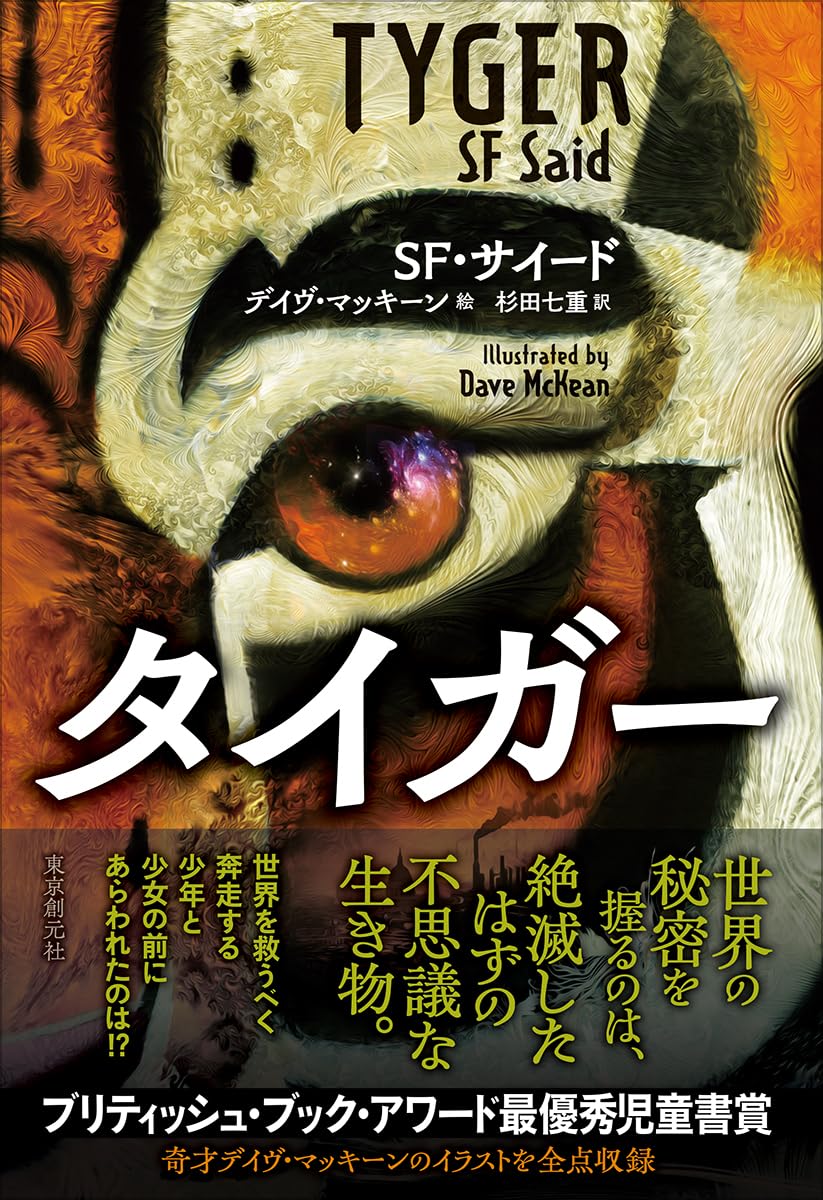

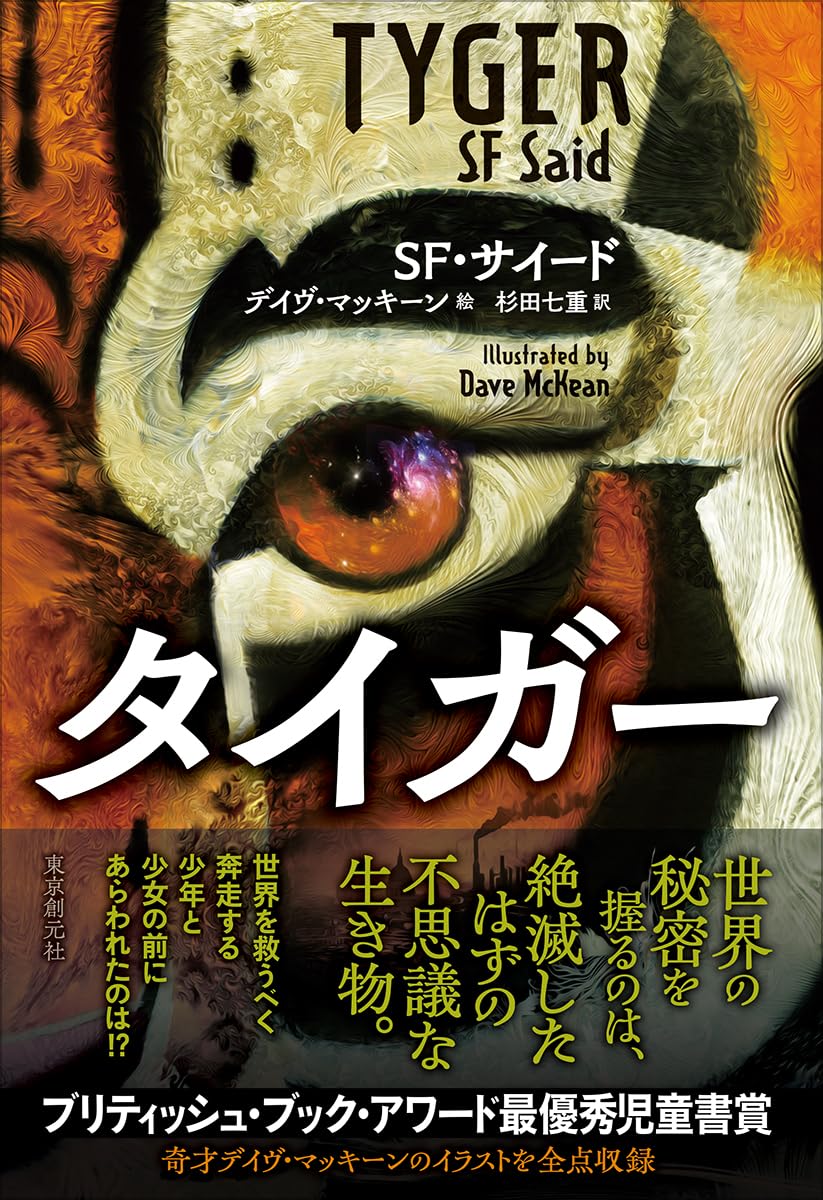

作者名にSFが入っているSF・サイード『タイガー』は、ハードカバーで出たデイヴ・マッキーンのイラスト付きジュヴナイル・ファンタジー。

作者名にSFが入っているSF・サイード『タイガー』は、ハードカバーで出たデイヴ・マッキーンのイラスト付きジュヴナイル・ファンタジー。

少し昔の改変世界ロンドンを舞台に、ゲットー的な地域に住んでいる非白人非キリスト教徒の家庭に育った少年が主人公。

ある日少年が配達を言いつけられて街に出た時、商品を奪われそうになったが、「タイガー」と自称する美しい化け物に助けられる・・・。

オーソドックスな仕上がりのジュヴナイルで、主人公の一家や少年が知り合った少女を取り巻く現代的な差別や搾取との戦いを、全宇宙的空間と次元を股にかけて戦う「タイガー」とその宿敵の物語に託して、物語は一直線に進んでいく。

イラストの視覚的寄与も大きく読んで損はないが、ややストレートすぎるかもしれない。

SF大会でもディーラーズルームでも売っていた『鏡の国の生き物をつくる SFで踏み出す鏡像生命学の世界』は、〔監修・著〕藤原慶、〔監修〕大澤博隆・長谷川京と奥付けにあるけれど、裏帯には「慶應SFセンター監修」とある変わった1冊。

SF大会でもディーラーズルームでも売っていた『鏡の国の生き物をつくる SFで踏み出す鏡像生命学の世界』は、〔監修・著〕藤原慶、〔監修〕大澤博隆・長谷川京と奥付けにあるけれど、裏帯には「慶應SFセンター監修」とある変わった1冊。

慶應大学の鏡像生命研究者の研究紹介エッセイと作家を交えての座談会に実作5作品が収録されている。

巻頭の柞刈湯葉「螺旋を左に、ハンドルを右に」は、左巻きDNA植物育成バイオベンチャー企業の従業員が、田舎にある自社の育成場周辺から出た異臭騒ぎの原因を調べに行く話。主にオンボロ左ハンドル車の車中での先輩社員と後輩写真のユルい会話で話が進む。

この作者らしい読み心地の1作。

八島游舷「Dワールド」は、鏡像遺伝子植物専用農業スペースコロニーを舞台にした1作。コロニー訪問者に提供される新しい味覚嗅覚の料理の話から始まるが、物語はコロニー原住民の存在へと進み、鏡像遺伝子人類へつながる希望で閉じられる。SFとしてはストレートな1篇。

麦原遼「均衡線」は、異星の鏡像DNAを持つ人類の子づくり物語。生物学的設定は滅茶苦茶ハードだけど、話自体は社会的性的な人類の多様性をテーマにした1篇。

茜灯里「乙姫なんかじゃない」は、鏡像遺伝子『L-Dアミノ酸ヘテロ』保有が疑われる女子高生をめぐって、彼女がアルバイトしている大学のカフェを利用している鏡像遺伝子研究者たちの裏話(これがSFの本体)が進む話。表題は研究者たちの野望が砕けた後も自分の道を行く女子高生のセリフ。

瀬名秀明「ウィクラマシンゲによろしく」は、このタイトルをこの作者が書けば、という期待を裏切らない、専門的知識と映画『ザ・フライ』(「恐怖の蠅男」)への偏愛がたっぷり詰まったフィクション・レポート。読ませます。

「鏡像生命」というアイデアをもとに書かれた5編はそれぞれに面白く読めるので、アンソロジーとしては良いのだけれど、科学的解説と座談会とエッセイと盛りだくさん過ぎて、やや作品の印象がボケる。

ちくま文庫の9月新刊で出た浜口稔編訳・オラフ・ステープルドン『火炎人類』は、100ページ余りの中編の表題作に、初期や後期の短編9作とラジオドラマと講演録を1本ずつ収めた1冊。編訳者の浜口稔の解説はますます念の入ったものになっている。

ちくま文庫の9月新刊で出た浜口稔編訳・オラフ・ステープルドン『火炎人類』は、100ページ余りの中編の表題作に、初期や後期の短編9作とラジオドラマと講演録を1本ずつ収めた1冊。編訳者の浜口稔の解説はますます念の入ったものになっている。

表題作は解説から引用すると、「太古の昔に太陽から吹き飛ばされてきた火炎状の知性体(ほのお)と霊感に優れた地球人(主人公)とのテレパシー対話」からなる物語。また第2次大戦後、ステープルドンが生前最後に発表したSFとのこと。

基本ディスカッションだけの話だけれど、主人公が薪をくべる暖炉の火の勢いで火炎状知性のテレパシーの強弱が変わったりするところはばかばかしくも面白い。それ以外はストーリーというよりはディスカッションの内容がステープルドンの主眼であって、それはステープルドンが人類に絶望せざるを得ないような歴史的経過を反映している。その点では『シリウス』同様「火炎人類」もまた絶望的な希求を抱えた存在として描かれていることからも明らかだろう。

短編9作は、第1次大戦時にフランスの救急哨所の負傷兵を運ぶ運転手をした経験をもとにした「種と花」「救急哨所への道」はまったくのリアリズム作品。そのほかの作品は1930年代から50年代までの作品で、何らかの奇想を含んだ作品群で、SF作家ステープルドンの面影がある。なお、これらの短編は多くが生前は未発表のままだったらしい。

ラジオドラマ脚本「はるかなる未来からの声」は、ある番組で未来人を語る役者たちにテレパシーで本物の未来人が絡んでくるコメディ。実際は制作されずに終わったという。

講演録「惑星間人類?」は、なんと1948年英国惑星間協会での講演の記録。となればアーサー・C・クラークで、解説でもそのことに重点が置かれている。

次は『オッド・ジョン』が読めるのでしょうか。

ここからはイギリス旅行から帰ってきてから読了した作品。

ジェニファー・イーガン『キャンディハウス』は、SF的設定を使った文学寄りの長編。訳者は谷崎由衣。物語構成からすると多くの登場人物のエピソードからなっているので、連作中短編集なんだけど、当方の読後感は長編だった。

ジェニファー・イーガン『キャンディハウス』は、SF的設定を使った文学寄りの長編。訳者は谷崎由衣。物語構成からすると多くの登場人物のエピソードからなっているので、連作中短編集なんだけど、当方の読後感は長編だった。

「人間の記憶を外在化し、共有できる技術《オウン・ユア・アンコンシャス》が普及した近未来という設定」(『SFマガジン』12月号の冬木糸一書評から借用)で、その基礎理論提唱者の女性と提唱者の意に反する形で商業的なシステムとして開発した男、この二人に何らかの関係を持つ人々のそれぞれの物語がさまざまな小説技法で描かれている。

が、訳者解説にもあるように、力点は様々な小説技法で描かれた登場人物それぞれの人生の一断面の集成によって現代のリアリティのよりどころをあぶり出すことに置かれていて、SF的な考察という点では未来的というよりは今現在を反映した作品になっている。

なお、これも訳者解説にあるけれど、作者は表題を批判的な形で作中に2回出していて、そこは印象に残る。

日本SF作家クラブ編『恐怖とSF』は収録作家20名、680ページという大部のアンソロジー。まえがき・解説とも井上雅彦で、彼がSF作家クラブ会長に就任し、実質このアンソロジーの編集も担当している。ということで、これは「異形コレクション」ハヤカワ文庫JA出張版の印象があって当然の1冊ですね。

日本SF作家クラブ編『恐怖とSF』は収録作家20名、680ページという大部のアンソロジー。まえがき・解説とも井上雅彦で、彼がSF作家クラブ会長に就任し、実質このアンソロジーの編集も担当している。ということで、これは「異形コレクション」ハヤカワ文庫JA出張版の印象があって当然の1冊ですね。

収録作家は、目次順に梨、柴田勝家、カリベユウキ、池澤春菜、菅浩江、坂永雄一、小田雅久仁、飛鳥部勝則、イーライ・K・P・ウィリアム、平山夢明、小中千昭、空木春宵、牧野修、溝渕久美子、篠たまき、久永実木彦、長谷川京、斜線堂有紀、飛浩隆、新名智。SF系とホラー系が半々という人選になってます。

毎回書いてるけどが、当方はホラー自体にはほとんど反応しないので、怖いかどうかは評価しません。

梨「#」は描き方は現代テクノ系だけれど、構成は昔懐かしいSFのスタイル。

柴田勝家「タタリ・エクスペリメント」はお得意の疑似科学ネタホラー。磁性細菌を「タタリ菌」と名付るアイデアが効いている。

カリベユウキ「始まりと終わりのない生き物」はインターネット仮想空間の奥にある謎のX空間に幽霊が出るというところから始まる。デビュー作の雰囲気に似ている1作。

池澤春奈「幻孔」は、脳解析と量子論を取り込んで、女性が感じる皮膚病的な異常感覚を横溢させた1篇。でも肯定的に見える結末が用意されている。視覚的には昔の恐怖漫画に近い。

菅浩江「あなたも痛みを」は、AIに「痛み」を理解させる話と復讐譚が組み合わさった1篇。ホラーはどこまで行っても「人間側」の心理にある。

坂永雄一「ロトカ=ヴォルテラの獣」は、一種の地球外生命寄生譚で、結果としては人間同士の殺し合いだけど、寄生と憑き物の違いがSFとホラーを分けている。

小田雅久仁「戦場番号七九六三」は、つまらないことで妻とケンカして家を出た三〇代男が、全宇宙を巻き込んだ二大勢力の戦いの戦場になった瞬間の東京(地球)に居合わせて、一方の勢力の一体に吸収されてしまう。この作者らしい急展開ぶりだけど、説得力はない。

飛鳥部勝則「我ら羆の群れ」は、今キャッチーなタイトル。いきなり羆に食われた主人公の姉の話から始まる。マタギ話のバリエーションともいえるが、女たちの物語でもある。

イーライ・K・P・ウィリアム「フォトボマー」は、いわゆる本来無関係な人が写真の背景で目立っているといったことをさすらしいけれど、これはインターネット・コミュニティで知り合った男とWebコンサルを立ち上げた女性が、その男が知り合う前の写真にまで写っていることに気付いて・・・という話が、女性の消滅までに至るもの。ピンとこなかった一篇。

平山夢明「幸せのはきだめ blissPit://moth」はSFっぽく書いた作品に好きなのがある作家だけど、これは殺人鬼の記録がメインのサタイア。完成度は高い。

小中千昭「現代の遭遇者 The Modern Encounter」は、都市伝説ジャンルのYouTuberが、自分のチャンネルのファンだという男の体験を聞く話。これはピンとこなかった。

空木春宵「牛の首.vue」は、小松左京「くだんのはは」を設定を変えてAIに再話させたようなつくりの内容だけど、それ自体が外枠としてAI創作のあいまいさを示している1篇。巻末の新名智「システム・プロンプト」がこれとは逆に創作されたAIの言葉が内容自体をあいまいにしているという点で好対照な作品だと思った。

牧野修「初恋」は、この作者だとタイトルからしてあやしいが、自分はフィクションだと主張する女性に恋した男の成り行きを描いた1篇。夢オチが反転する。

溝渕久美子「ヘルン先生の粉」は、語り手の親はラフカディオ・ハーンと面識があり、子供の頃、寝込んだ時にハーンが顔を出し、死んだ文鳥に「粉」をかけると・・・、という出だしから、大人になった語り手が、この「粉」を原産地から大量に輸入して、日帝支配下の台湾でサトウキビ燃料を生産する会社の労働者不足を解決し幹部に成り上がったという話につながる1篇。『屍者の帝国』の一エピソードみたいだ。

篠たまき「漏斗花」の方は敗戦時の満州にロシア軍が攻め込んでくるところから始まる1篇。窮地に陥った語り手は出身地から持ってきた花に祈りをささげ、出身地へと脱するが、その花にまつわる事情が話のキモになっている。

久永実木彦「愛に落ちる」は、後に天才的な位相空間研究者となる内気な少年と知り合い、彼を利用して自分も研究者の地位を手にした語り手が、女性問題で絶交、だがある時彼の研究室を訪れて、何の気なしにキーボードに触ってしまう・・・そこからは多元宇宙の間隙に空いた穴を落下する二人の男の永遠の戦いが待っていた。小田作品ほどではないが、説得力に欠ける1篇。でも面白い。

長谷川京「まなざし地獄のフォトグラム」は現代の東京に「地獄八景」の景色が重なるという、視覚効果満点の1作。理屈は屁理屈だけど、楽しく地獄めぐりができる。それにしても親子の愛憎の方がコワいぞ。

掉尾の3篇は、まず、斜線堂有紀「『無』公表会議」からで、これは死後の「無」が現実に確認されたために起きたスラップスティック会議録。残念ながらインパクトに欠ける。

飛浩隆「開廟」は、異次元からこちらの現実に大量の異生物が移り住むようになった世界の物語。でもメインストーリーは87歳の老女性作家の目の治療として語られる。最近の飛浩隆の短編は非常にハードで、作品自体が「ハードSF」化してしまっている。

トリは先に紹介したので、省略。

じつは全20篇の内容をほとんど思い出せなくて、1篇1篇チラチラと再読しながら書いた。疲れたなあ。

『恐怖とSF』がオフィシャルなアンソロジーだったとすれば、かなりいい加減な思い付きだったのに立派なハードカバー本になって出たアンソロジーが、大恵和実・藤吉亮平編『宇宙大将軍候景SFアンソロジー 梁は燃えているか』。発行元が「合同会社 志学社」という初めて知る千葉の出版社。

『恐怖とSF』がオフィシャルなアンソロジーだったとすれば、かなりいい加減な思い付きだったのに立派なハードカバー本になって出たアンソロジーが、大恵和実・藤吉亮平編『宇宙大将軍候景SFアンソロジー 梁は燃えているか』。発行元が「合同会社 志学社」という初めて知る千葉の出版社。

前書きや解説によると、中国南北朝時代(5~6世紀)の6世紀前半を生き、反乱軍の隊長から一時は皇帝を名乗るまで活躍、結局敗死したという候景は、実際に「宇宙大将軍」を自称したとのこと。日本では無名な歴史上の人物だけど、中国ではそれなりに知られているらしい。当方は講談社学術文庫版『中国の歴史』を読んだので、「候景」を目にしているはずだけれど、覚えてません。

大恵和実の編者解説によると、2024年10月、これまで中国SFアンソロジー出版を担当してくれた編集者藤吉氏が編集を外れることになって、大恵がこれからもご協力をお願いしたら、藤吉氏が「宇宙大将軍候景SFアンソロジー 梁は燃えているか」というタイトルを冗談で返してきて、そこからこのアンソロジーの具現化を思いついたという。それで日本と中国の作家に声をかけて、作品を寄せてくれたのが日本11人、中国4人の計15人の作家というんだから、それもスゴい。そして思い付きからそれが1年足らずで本になって出ているんだから、素晴らしい。なお、中国語からの翻訳は編者の大恵和実。

トップの十三不塔「太清元年のフードトラック」は、タイトルどおり候景の反乱案直前の時代を背景に、牛筋皮がネジ巻きエネルギーに使われていたが、深く仏に帰依した梁の皇帝はこれを禁止、その一方で元宮廷料理人だった主人公は「須弥山バーガー」を思い付き大ヒットさせる・・・。最初から変化球もいいところの1作。でもこれが「候景」一本やりではない各作品の内容のバラエティを予告していた。

林譲治「軍師の箱」は、修行中の若き候景に諸葛亮(孔明)の妻黄月英が会いに来て、亮の精神が入っているという「箱」をもらう。そののちの候景の活躍と不可解な行動のもとはこの「箱」だった・・・って、なかなか無理筋な設定だけど、読ませてしまうのがこの作者。

中国の作家木海(ムーハイ)「井戸」は、僧の真諦法師とその弟子少沙美の会話劇によって、候景の梁陥落とその後の真相が語られる1篇。真諦はすべてを耳で聴きとってしまう掘法力の持ち主。タイトルは同泰寺の井戸の水位によって、歴史の裏のエピソードがあったことを言う。

田場 狩「徳音」は、中国古典に『荀子』や『墨子』があるなら、『量子』があってもよかろうという発想で書かれた1篇。量子論用語が中国古典の経典に変身、ムチャぶりもいいところだけど、候景の人格矯正を謀る側近王偉の奮闘が面白く読める。田場狩は一見中国人作家かと思ってしまうが、第5回ゲンロンSF新人賞受賞ということで、日本人作家らしい。

宮園ありあ「馬駆林外白 蓮開水上白」は、候景と親子で戦った梁の名将といわれる陳慶之とその息子の物語。親は候景との戦いに勝ったのち病死、息子は候景に敗れるが、それとは別に驚きの親子関係があった・・・。作者はミステリでデビューしたヒト。解説によると初めて書いたSFとのこと。ジェンダーSFともいえる。

武石勝義「宇宙大将軍、名乗るなかれ」は、天の川銀河系〈中略〉連合帝国宇宙艦隊旗艦艦橋の昆虫型宇宙人ホー・ジーンは、受精卵皇帝の親として権勢の絶頂にあり、ついに「宇宙大将軍」の名乗りを挙げた・・・って、どうみてもバカSFのイントロ。作者はファンタジー大賞受賞者で当方も以前受賞作を読んだ覚えがある。これは振り切れていて面白い。

中国人作家2人目の楊楓(ヤン・フォン)「昇天六記」は、梁の主都健康に墜落した謎の物体から染み出した黒い液体を身につけたことで最強となった候景の物語を六つのエピソードで語る1篇。語り口はシリアスだけど、最後は天にも登るという変な話。

本書の副題をタイトルにした波間ノ乁斎(へつぽつさい)「梁は燃えているか」は、「陥落間近の健康を包囲する候景のもとに、突如、巨大な牛のような異形があらわれ、さらに次々に謎の集団が現れる」と解説にあるが、それによると、牛のようなものをはじめ出てきたのは、すべて中国史上「梁」の名を持つ国を滅ぼした連中であるという。

作者は南朝時代を特に愛する中国史愛好家で非商業作家、その知識を生かして初のSFをものにしたという。エンターテインメントの書きっぷりは結構堂に入っている。

勝山海百合「偽帝のしおから」は、本当に切り刻まれた候景の肉切れがシオカラにされて大売れする話。バカ話なのに不気味さも感じられる1篇。ホラーアンソロジーに入っていてもおかしくない。

大野 城「アムリタ」は、これも解説から引用すると「風に乗って流れを読むことで台頭した候景が、武帝との対話・交感を経て真実に目覚める話」。ここでの候景は口調が丁寧でほかの収録作から浮かぶ候景とは大分違和感がある。解説では「きれいな候景」と呼ばれる人物像らしい。なお作者はこれが初めて書いた小説とのこと。

おなじみの立原透耶「孤舟」は、「宇宙に侵出した候景が鄭和の大艦隊と戦う話(解説のまとめ)」。設定だけ見るとかなりシッチャカメッチャカな感じだけど、実はユーモラスなスペースオペラになってるところがミソ。冒頭エピグラムが顔之推『顔氏家訓』で、顔之推はこのスペースオペラで重要なわき役になっている。「孤舟」のタイトルは抒情的すぎると思うけど。

梁清散(リァン・チンサン)「金光人日」は、「仏像の塗金職人が奇妙な出来事に遭遇し、世界の真実を知る話」と解説で圧縮したまとめ方がされているけれど、視点人物は天才的職人に拾われた修行中の子供の視点で進む。なんで仏像かというと候景に滅ぼされるまで半世紀に及ぶ治世を築いた梁の武帝は「皇帝菩薩」といわれたほど、仏教に帰依していたかららしい。

猿場つかさ「画牌する叛乱者」は、「六朝絵画を題材としたカードバトル」というのが解説者のまとめ。どういうことかというと、「作中世界では、絵画を実体化させて行うカードバトルが大流行している」という設定で、カードの強さの評価基準が当時の中国の画論から借用されているとのこと。

物語は「画竜点睛を欠く」にちなむ大画家に弟子入りした絵の得意な少年と少女の因縁物語に候景が絡む話になっている。旨い。この作者もゲンロンSF新人賞受賞者。

「蕭衍は三十八歳で禅譲を受け、南梁星際帝国を建国し、健康星を都とした」と始まるのが、陸秋槎「法身は滅しない」。ということで、これは蕭衍(梁の武帝)が釈迦星から発信される仏説(射電梵音学)に熱中、治世が乱れる中、候景の乱を絡ませたスペースオペラ・パロディ。一筆書きみたいな1作。

トリは『恐怖とSF』で視覚的な仏教地獄を現出させた長谷川京「エクストリーム・グリッチ」。

2030年代に発売された歴史シミュレーションゲーム「シヴィタス・クロニクルズ」の追加キャラになった破壊魔候景。ところがあるバグ技で悪役ではない平和の使者「きれいな候景」が現れる。宇宙ビジネスで成功した大金持ちのゲーマーがそれを知って、この候景を使って文明を宇宙進出にまで発展させたら、そのプレイヤーに火星旅行をプレゼントすると提案・・・。中国の科学技術発明史を背景にした文明史SFだけど、最後は『レンズの子ら』の「メッセージ・イン・ザ・ボトル」みたいな終わり方になっている。

ところで、本書は立派なハードカバーだけど、当方の買った1冊には内扉ページがなかった。これってデフォルトなのかなあ。

レイ・ネイラー『絶滅の牙』は、今年のSF大会でノヴェラ部門受賞という真新しい1作。だけど、ノヴェラなので、36文字×14行で200ページの文庫になっている。巻末解説は勝山海百合で8ページある。

レイ・ネイラー『絶滅の牙』は、今年のSF大会でノヴェラ部門受賞という真新しい1作。だけど、ノヴェラなので、36文字×14行で200ページの文庫になっている。巻末解説は勝山海百合で8ページある。

象牙密猟の横行で象が滅びた時代に、草原に群れを作っているのは、遺伝子操作で復活したマンモスたち。その群れには成熟した雌のリーダー「ダミラ」がいた。

「ダミラ」はマンモス密猟者たちに殺されて保護担当の一人だったが、ある事情から死ぬ少し前の意識をマンモスにアップロードされ、群れを人間の非道から守っている。物語はほかに、父も一員だった密猟集団がマンモスに襲われ全滅しかけ、生き残った少年のエピソードや、復活したマンモスの保護費を捻出するために保護団体側が提供した、法外な金額でマンモス狩りを買った大富豪とそのパートナーのエピソードからなっている。

視点人物は「ダミラ(人間時代も含む)」と少年および大富豪のパートナーに置かれ、これがクライマックスでひとつになる。

作者自身がこのような保護活動に触れてきた経験があるということで、リアリティという点では文句のつけようもないが、内容が内容だけにストレートなテーマがシリアスに扱われすぎて、当方としてはややうっとうしい。

こちらも2024年に原書が出たというから新しい、サラ・ブルックス『侵蝕列車』は、そのタイトルから想像されるようなホラーSFとは全く違う、改変世界でのシベリア横断鉄道幻想譚。解説の牧眞司さんも「ジャンル横断的傑作だ」と云ってるし(シベリア横断鉄道だけに)。

こちらも2024年に原書が出たというから新しい、サラ・ブルックス『侵蝕列車』は、そのタイトルから想像されるようなホラーSFとは全く違う、改変世界でのシベリア横断鉄道幻想譚。解説の牧眞司さんも「ジャンル横断的傑作だ」と云ってるし(シベリア横断鉄道だけに)。

読んでいる最中からコレ大好きという感じがして、まあ結末が文字通り浮いてしまっているが、それでも読了後の好感度は高いままだった。作者はイギリス在住の女性で、これがデビュー長編というんだから未来は明るいかも。

冷静に読んだら、たぶんこの作者が改変歴史上の北京もモスクワもほぼまったく描写せずに、列車の中と変容する外の風景のみに語りを限定していることに違和感を持ったろう。しかし、この作者の選んだ手法は、最初から列車の乗客とスタッフ、特に名を偽って一等車に乗車している若い女性と、列車内で生まれ育ちそのまま乗務員として扱われている列車以外の世界を知らない少女、この二人の視点で語られる場面を強調することで、見事読者の視野を限定することに成功している。

それにしても創元推理文庫はタイトルがほぼ原題通りだったけど、ハヤカワ文庫の方は作品冒頭に引用されている「用心深い旅人の〈荒れ地〉案内」(もちろんこの作品世界での書物)を原書のタイトルにそのまま使った効果を活かすことなく、『侵蝕列車』という無粋な邦題にしてしまったのは残念(ホラー風にしたほうが今の読者にアピールするのかもしれないが)。

「機巧のイヴ」シリーズ以来ご無沙汰していた乾緑郎『私たちに残されたわずかな永遠』は、なんと非常にオーソドックスなヤングアダルトSFだった。ビックリ。

「機巧のイヴ」シリーズ以来ご無沙汰していた乾緑郎『私たちに残されたわずかな永遠』は、なんと非常にオーソドックスなヤングアダルトSFだった。ビックリ。

物語は、月にある超巨大な溶岩洞を利用した居住区の少女と、時代も場所も不明な露天掘りの炭鉱町よく似た場所で、石炭ならぬ「菌床石(きんしょうせき)」採掘人の養父と暮らす少女の視点で交互に語られていく構成になっている。

月の方は近未来SFとしてはおなじみ設定だけど、「菌床石」掘りの町は、「アッザ」と呼ばれる、人間よりも大きなハキリアリに似た生物が、巨大なアリの巣を作りそこでキノコ(菌類)を育てており、廃棄された巣穴には人間にとっては有用な「菌床石」があり、少女のいる国ではこれが特産物だった・・・。

この二つの世界にそれぞれ世界規模の破滅戦争の危機が迫り、月のコロニーは地球の軌道エレヴェーター爆破と全面核テロによって、もう一つの世界では隣国との全面戦争が懸念される事態になっていく。

これらの設定はヤングアダルトSFとしてはかなり悲観的な結末に向かって行くが、最後は二人の少女の邂逅によって、ハキリアリ型生物とそこに住む人々の存在自体が月での出来事と結びつく。

長年SFを読んでいれば、その関係は月の少女が大事にしているぬいぐるみの名前からわかってしまうが、それよりもこんなオーソドックスなヤングアダルトSFが、一般的エンターテインメント系の単行本として発刊されていることに驚いてしまう。

今回最後に読み終えたのが、伴名練『百年文通』。改稿されてるとは云え、わずか130ページあまりの長中編を読むのに4日掛かった。

今回最後に読み終えたのが、伴名練『百年文通』。改稿されてるとは云え、わずか130ページあまりの長中編を読むのに4日掛かった。

大森望アンソロジーで読んだ時の印象はほぼ消えかけていたけれど、「なめらかな世界」を構築していた改稿以前の作品に、それなりの異物感を持たせることに成功しているように見える。

とはいえ、当方には「百合もの」に反応するセンスがないので、作者の同時代的な事件を取り込むセンスに感心するくらいが精々。巻末の力の入ったタイムトラベルSFの歴史と多様性の解説及び21世紀に入ってから出版された代表的な作品紹介については、これまで通り圧倒的な調査解説ぶりが窺える(先月刊の『SFマガジン』に補遺を載せているし)。

今回も長くなったので、ノンフィクションは次回に。

『続・サンタロガ・バリア』インデックスへ

THATTA 450号へ戻る

トップページへ戻る

まずは、市川春子『宝石の国』1~13巻。いわずと知れた今年の日本SF大賞受賞作で星雲賞コミック部門受賞作。なので、ストーリーその他はWIKIにおまかせ。

まずは、市川春子『宝石の国』1~13巻。いわずと知れた今年の日本SF大賞受賞作で星雲賞コミック部門受賞作。なので、ストーリーその他はWIKIにおまかせ。