|

|

|

| 士郎政宗の世界展 | 1960年から現在までの詳細な年譜 | SF史と士郎政宗と題する年表 |

内 輪 第421回

大野万紀

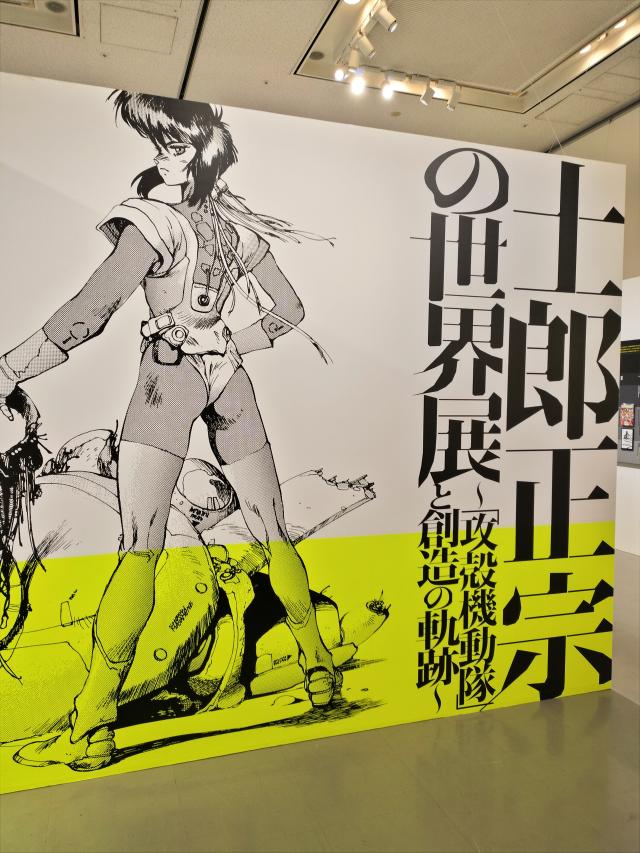

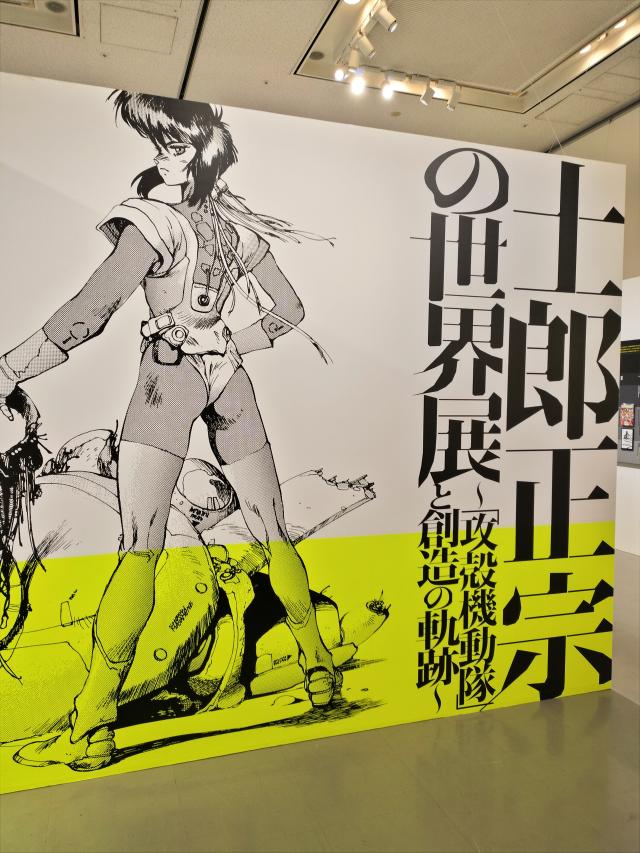

9月17日に、10月5日まで心斎橋PARCOで開かれている「士郎正宗の世界展 大阪会場」に行ってきました。これまで東京でやっていたものですね。

士郎さん自身の解説文、たくさんの原画、巨大な年譜、オブジェが並んでいて見所がいっぱい。客には外人さんも多く、明らかにオタクっぽい人が目立ちます。写真撮影もOKなので、やたらと撮りまくりました。

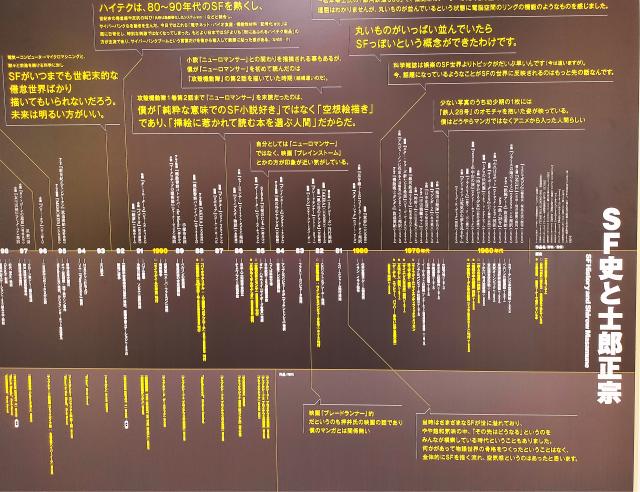

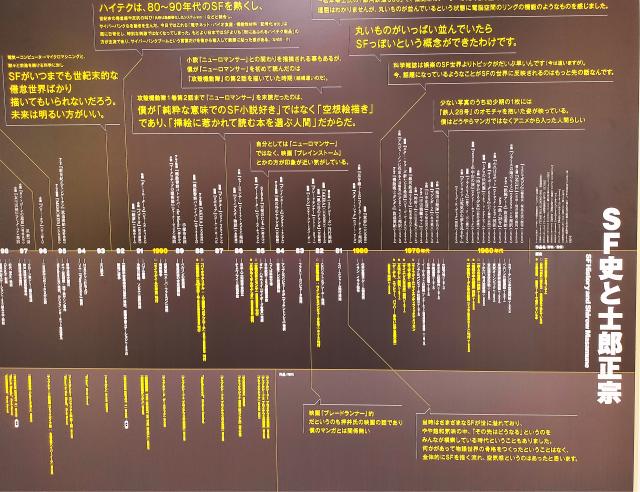

どーんと長い年譜は迫力あり、また「SF史と士郎正宗」という年表もあって興味津々。誰が作ったのかしら(後で聞くと講談社の編集の方だそうです)。

攻殻もドミニオンもアップルシードもいいんですが、オリオンの展示は嬉しかった。ちょっと違うこの世界が好きなんです。

士郎さんにはずっと昔に青心社のパーティでお目にかかったことがありますが、覚えておられないでしょうね。見るべきものが多く、字がいっぱいなので、じっくりと読んで見て回るということはできませんでしたが、堪能しました。

|

|

|

| 士郎政宗の世界展 | 1960年から現在までの詳細な年譜 | SF史と士郎政宗と題する年表 |

それでは、この一月ほどで読んだ本から(読んだ順です)。

なお、短篇集についても原則として全部の収録作について途中までのあら筋を記載しており、ネタバレには注意していますが、気になる方は作品を読み終わった後でご覧になるようお願いいたします。

スタニスワフ・レム『電脳の歌』 国書刊行会

スタニスワフ・レム『電脳の歌』 国書刊行会 2025年5月刊行。芝田文乃訳。ロボットの建造師トルルルとクラパウツィウスの二人が宇宙を旅してとんでもない物造りをする宇宙ほら話の中短篇14編と、訳者あとがき、それに沼野充義さんによる詳細な解説・評論「トランスヒューマンが人間を逆照射する――『電脳の歌』の詩学と記憶の考古学」が収録されている。

ポーランドでの出版と日本での翻訳の経緯は訳者あとがきと解説に詳しい。最初の3編はNW-SF誌などに既訳はあるが入手困難な作品。次の「トルルルとクラパウツィウスの七つの旅」の9編はかつて『宇宙創生期ロボットの旅』として出版されたものだが、大幅に改訳されている(宙道士が建造師に、トルルがトルルルに、クラパウチュスがクラパウツィウスという具合)。これは昔読んでレムは凄いと唸った作品だ。レムのコミカルな宇宙冒険譚はもともと高校生のころに読んだ『泰平ヨン』シリーズで、そのSF的科学的冗談が大好きだったのだが、ここではさらに凄みというかSF的な深みが増していた。そして最後の二つの中編は本邦初訳。しかもこの2編で本書の半分を占めているという大作である。

訳者あとがきにもレムの言葉遊び、新造語、言語遊戯、文体実験などがてんこ盛りで、翻訳にいかに苦労したかということが書かれているが、まったく同感だ。よくもまあここまで訳したものだと頭が下がる。

「いかにして世界は助かったか」でトルルルが作った機械は「ナ行」で始まるもの(原文なら「N」か)なら何でも作れる機械だった。練糸(ねりいと)、縫い針から始まって、日光、ネッカチーフ、ニュートロン、流れ、喉、ニンフを作らせたが、ナトリウムは作れなかった。それはラテン語だからだ。機械は私は「全ての言語でナ行で始まるものを作るようにはできていません」と文句を言う。クラパウツィウスを招いて機械の自慢をすると、彼もそれに様々なものを作らせてみる。しかし「無し」を作れと命じたところ、大変なことに……。ちょっと筒井康隆の『残像に口紅を』みたいな感じもあるが、これって今で言えば生成AIに不適切なプロンプトを指示したみたいにも読めますね。

「トルルルの機械」で今度トルルルが作ったのは9階建ての思考機械だった。ところが2×2はいくつと聞いたところ7と答える。それは違うと調整するが、とても頑固な機械でちっともいうことを聞かない。クラパウツィウスが来て2足す1を聞くと6と答え、1足す1は0と答える。トルルルが機械をバカにして蹴飛ばすと、ついに機械は怒りだし、まるで巨大怪獣のように暴れ出す。町を壊しながら二人を追ってくるのだ。ついに二人は洞窟に閉じ込められ、機械が二人に2×2はいくつだと問う。クラパウツィウスは日和って7だと答えるが、トルルルも意地をはって4だ、絶対4だと答える。そして……。ドタバタギャグ回だがこの決して自分の意見を曲げない頑固な機械がどこか可愛い。

「大いなる殴打」ではクラパウツィウスのところにトルルルから四本足の〈望みをかなえる機械〉が贈られてくる。機械はクラパウツィウスが必要だった色んなものを取り出してくれて、何でもというわけではないがたいていの望みならかなえられると言う。そこでクラパウツィウスは難題を出してやろうと「トルルルを作れ」と命じる。すると機械の中からトルルルが出てきた。クラパウツィウスはそのトルルルを捕まえさんざんに殴りつける。本物じゃないから殴ってもいいんだと。トルルルは実は本物なんだと言うが、クラパウツィウスはだとしたらトルルルが嘘をついたことになると言ってとりあわない。いったい何が本当なのか。トルルルとクラパウツィウスのだまし合い、頭脳戦が繰り広げられる一編である。でもクラパウツィウスってかなりヤバイやつじゃないのだろうか。

次から『宇宙創世記ロボットの旅』の「トルルルとクラパウツィウスの七つの旅」の9編が始まる。七つの旅なのに9編あるのはおまけの旅(『宇宙創世記』では「番外の旅」となっていた)が2編含まれているからである。

「探検旅行その一、あるいはガルガンツィヤンの罠」(『宇宙創世記』では「哲人『広袤大師』の罠」と題されていた。この旧版の訳題も味があっていい。以下、タイトルの後に旧版の訳題を示す)。二人が訪れた惑星は二つの国に分かれて争っていた。二人はそれぞれの国に分かれて行く。トルルルが行ったのは軍国主義者でしみったれの小怪物(ポトフォリク)王の国。クラパウツィウスは芸術家肌の復讐(メガイリク)王の国へ行き、色々あったが国王に謁見、二人とも強力な兵器の建造を命じられる。二人はガルガンツィヤンの構想、すなわち兵隊たちを互いに接続させて(集合精神?)1つの強力なユニットにすることを提唱する。そして合体した二つの軍隊が激突すると……。なかなか牧歌的で楽しい結末だが、兵隊たちはどうなったのだろう。

「探検旅行その一A、あるいはトルルルの電遊詩人」(「詩人『白楽電』の絶唱」)。これは傑作だ。以前2×2が7になる機械を作って失敗し、それに懲りたトルルルは、今度は詩を書く機械を作ることにした。そのために820トンのサイバネティク文学と1万2千トンの詩を収集する(大規模言語モデルとディープラーニングか)。それだけではダメで、詩を書くには機械に宇宙の始まりから現代までのあらゆる文明の発達をシミュレートさせ、体験させる必要があるのだった。それぞれのモデルが生成されそれが進展して次のモデルが生成される。1度ではできず、初めからやり直しも必要だった。ヒューズが飛んだり、ハエが機械に飛び込んだりしたためだ。ようやく完成した機械だが、最初は高度に技術的な議論を始め、少し論理回路を弱めてやると「人生ってひどいものね」と鼻声で言う。さんざん調整を重ねてやっと満足できる状態となり、この「電遊詩人」をクラパウツィウスにお披露目することにしたのだが……。クラパウツィウスの出したお題が凄い。「サイバーエロスに関する詩で、6行以内で愛と裏切りと音楽と黒人と上流社会と不幸と近親相姦を盛り込んで、韻を踏んで全ての単語がサ行ではじまるやつを」と。電遊詩人はそれをやってのけ(また訳者はそれをちゃんと日本語に訳す!)、さらに「愛と死について、全てを高等数学、特にテンソル代数の言葉で(トポロジーと解析学でも可)表現すること。エロスは強めに」なんてお題にも答える。そしてこの電遊詩人の末路というのがまたとほうもないものだ。こういうお話は大好き!

「探検旅行その二、あるいはムジヒウス王のオファー」(「獣王『残忍帝』の誘拐」)で二人は宇宙の星を動かして優秀な建造師の高収入な仕事を求むという広告を作る。それを見てやって来たのがムジヒウス王の使者。かの王は銀河系のあらゆる獣を仕留めたハンターであり、王のためにこの上なく獰猛な新種の獣を作って欲しいというのだ。王の宮殿にやってきた二人に、王は満足するような獣を作れなかった前任者たちの恐ろしい運命を告げる。そして期限までに王が狩るに足る獣を作り出すよう命じるのだった。二人はムジヒウス王と獣のモデルを作ってシミュレーションする(コンピュータじゃなく紙の上で。モデル化された王と獣の戦いが数学用語を使って描かれるのが面白い)。ついに獣が完成し、王が獣に満足しないと二人は処刑されることになる。王は獣と戦うが、獣は首を切り落としても再生し、そればかりか様々に変身する。そしてついには……。獣の戦いぶりが意表を突いていて面白く、最後まで笑わせてくれる。

「探検旅行その三、あるいは確率の竜」(「竜の存在確率論」)。これも昔読んで面白かった話。竜は存在しないが、存在しない竜を扱う竜学という分野があり、零、虚、負の3種類の竜がいるという。トルルルとクラパウツィウスは竜学も研究しており、確率増幅器により竜の存在確率を高めることに成功した。竜トロンである。こうして現実空間に現れた竜は、都合が悪くなると配置空間に逃げ込んでしまいこの世にはいなくなる。先の探検旅行でムジヒウス王と戦った獣は、そんな竜の一つ、警察竜だった。二人はある悪辣な建造師が竜トロンを使って竜を呼び出し、それを引っ込めることで高い報酬を得ていると聞く。トルルルはそんな竜を見つける竜計測器や、存在確率を低くして竜を退治する確率低減機を作って竜退治に出かけるのだが……。物語そのものよりも、配置空間の竜とか物理学的・数学的な用語をおとぎ話の世界観に適用しているのがレムっぽくて無性に面白かった。

「探検旅行その四、あるいは、トルルルがパンタークティク王子を愛の苦悩から救わんがため、いかにオンナトロンを使用したか、そしてその後いかに子供砲を使うようになったか」(「汎極王子の恋路」)。長いタイトルだ。まさしく中世物語っぽい感じが出ている。トルルルとクラパウツィウスものにはどこかラブレー風艶笑譚を思わせるところがあるが、この作品もそんな雰囲気が強い一編だ。トルルルが家で寝ていると、立派な電騎士が大勢のロボットたちをお供にやって来て、かの王国の王位継承者を不幸な恋愛から救ってほしいと依頼する。彼は敵国である隣の大国の皇女に恋をし、皇帝に結婚を申し込んだが断られてしまったというのだ。恋愛沙汰に何ができるのかと思うトルルルだが、その願いをかなえるため王国に来てすぐオンナトロンを建造する。それは素晴らしい女性の機能をフィードバックし、脱恋愛治療をする装置だった。中に入った王子にギガ接吻やいちゃつき機が作用したが、出てきた王子はただ皇女の名前を呼ぶだけだった。トルルルは別の方法を考えるのだが……。いやそれってどうなの? それでうまくいくの?

「探検旅行その五、あるいはバレリヨン王のおふざけについて」(「舞踏王の戯れ」)ではかくれんぼが大好きな王様が登場する。宮廷は王様のきまぐれななぞなぞやかくれんぼで混乱しているのだ。トルルルとクラパウツィウスがやってきて、王様に究極のかくれんぼ用機械を献上する。牛の角に似た頭につける装置で、その角を他人に当てると人格交換ができるのだ。トルルルが王に説明しようとするとせっかちな王は早速角をぶつけてトルルルと人格交換してしまう。トルルルになった王はさっさと逃げ出してしまった。王はさらに町の見知らぬ通行人に乗り替わり、どこかの水夫に乗り替わり、面白がって人格交換を繰り返す。クラパウツィウスは警察長官になっていた王を見つけ出すのだが……。クラパウツィウスが入れ替わっている王と警察長官をどうしたか。ある意味ブラックなユーモアだとも言えるし、そこに社会主義国で語られていたという政治的なジョークを見ることもできるだろう。

「探検旅行その五A、あるいはトルルルの助言」(「コンサルタント・トルルの腕前」)。ある星で立派な機械をもつ鋼目族が幸せに暮らしていた。そこに邪悪な彗星が飛んできて、彼らに炎を浴びせたり月を焦がしたりしたが、鋼目族が機械のスイッチを入れると消え去った。しかし次に飛んできた恐ろしい何かは彼らがどんなことをしても手に負えず全くのお手上げだ。そこへ探検旅行の途中だったトルルルがやって来る。トルルルはしばらくの間彼らのコンサルタントとなり恐ろしい何かを退治することになった。さっそくやったのはその何ものかの行動は法律違反であり抑制を要求するという文書を作成してそれに手渡すことだった。何ものかはさっそく不服を申し立てる。トルルルはそれを文書不備で突き返す。恐ろしいお役所仕事の始まりだ。何ものかはどんどん小さく弱々しくなっていく……。お役所仕事にかなうものなどこの宇宙のどこにもないのだ、というありがちな諷刺をレムは短いが笑えるほど大仰で楽しげな筆致で描いていく。

「探検旅行その六、あるいは、トルルルとクラパウツィウス、第二種悪魔を作りて盗賊大面を打ち破りし事」(「盗賊『馬面』氏の高望み」)。トルルルが手に入れた古書には、超星にトンネルをうがつ危険な航宙ルートの話、黒紗砂漠に住む盗賊の話などが載っていた。クラパウツィウスはそんなのは作り話だと馬鹿にする。実際に行って見るとクラパウツィウスが言うとおり黒紗砂漠は宇宙のゴミの堆積場に過ぎなかったが、二人の船はそこへ不時着してしまう。そして何か巨大な顔がハッチから中をのぞき込むのだ。それが盗賊大面である。大面は知識を集める盗賊だという。存在するものすべては情報だから全ての情報を集めているのだと。そこでトルルルは〈第二種悪魔〉を作ってやるから解放しろと言う。それはがらくたから過去現在未来のあらゆる情報を抽出することができる装置だ。空中の無秩序に飛び跳ねる原子からとても低い確率で生じる有用な情報だけを選び取る悪魔なのだ(〈第一種悪魔〉は熱力学的な悪魔=マクスウェルの悪魔だが、こちらは情報論的な悪魔だ)。そしてその悪魔が起動するや……。ここで情報は紙テープに記録されるという。どんだけ長い紙テープがあるのやら。現代であればよくあるアイデアに思えるだろうが、これを1960年代に書いているのだ! レムのとてつもないところである。

「探検旅行その七、あるいは、己の完璧さがいかにしてトルルルを悪へと導いたか」(「トルルの完全犯罪」)ではトルルルのうぬぼれが悲劇を招く。彼はある小惑星に追放された残虐な王様に王国を取り戻すのではなく、小さなミニチュアの王国を作り上げてやった。王にその動かし方を教えると、王はさっそく非情な権力をその小王国にふるい始める。家に帰ったトルルルをクラパウツィウスはとんでもないことをしたと叱責する。きみは残忍な拷問マニアに社会全体を献納し、永遠に支配させたのだなと。トルルルはそれは本当の社会じゃなくて小さな模型に過ぎないと弁明するが、完璧なシミュレーションは現実と区別がつかない、いや事実上同じものだとクラパウツィウスは答える。観念したトルルルはクラパウツィウスと共に小惑星へと向かう。そこには……。これもまた現代ではありふれた話に見えるが、コンピューターがまだ真空管と紙テープ中心だった時代に書かれたものだよ。

「ゲニアロン王の三つの物語る機械のおとぎ話」は中編だが、本来は『トルルルとクラパウツィウスの七つの旅』と同じ1965年出版の『電脳の歌』に含まれていた作品である。訳者によればあまりにも日本語への翻訳が難しいので訳されなかったのではないかとのことだ。この作品やとりわけ次の「ツィフラーニョの教育」を読めば実際その通りだろうと思えてくる。

トルルルのところにゲニアロン王の使者が来て、退位した王を慰めるために3つの物語を語る機械を作って欲しいと依頼する。1台目は複雑で明るい物語を、2台目は機知に富んだ物語を、3台目は深く感動的な物語を語ってほしいのだと。トルルルは3台の機械を建造する。

王の前で1台目の機械は無数の人民がいて人の命がとても軽い多数族の国で国王の〈完璧な顧問〉となったトルルルの機械の話を始める。悪辣な王はトルルルに金を払うのを嫌がり機械の知恵を借りてトルルルが機械を使って王に暴行したという罪をきせる。ひどい目にあって家に帰ったトルルルは王と顧問に復讐するため手紙を送るが、その手紙には……。

2台目の機械はトルルルが鉄国の王に呼ばれた時の話を語る。話の中でトルルルは惑星レガリアで遭遇した4人組の話をする。4人は地下室でもう1人の男に暴行を加えていた。それを咎めたトルルルに、彼らは事の顛末を世界の始まりにまでさかのぼって話し始める。どうやらそれはロボットたちの電気を並列で供給するか直列で供給するかという問題のようだった。ある学者が直列でつなぐ方式を提案し、それで悲劇が起きた。彼らは何百年も前に死んだその張本人の完全な複製を作って毎日裁いているのだという……。次に(話の中の)トルルルは鉄国の王にウスノロ族の話をする。彼らは何でもやってくれる機械たちに全てを任せ、過剰な幸福の中にいるのだ。だがそんな幸福に異を唱える者が現れて……。鉄王はこの話にも満足せず、トルルルはロスボリク王の話を始める。彼の出たネジアン家は右派と左派に分かれて権力争いをしていた。王を破滅させようとする陰謀家は王にその中に接続すると特別な夢を見ることのできる3つの戸棚を作って献上する。それぞれタイトルのついた物語がたくさんあって、接続するとそれをリアルに体験できるのだ。かくてロスボリク王が体験するいくつもの物語(冒険やエロティックなものも含め)が語られることになる。次第に仮想と現実の区別が曖昧になりながら……。だが陰謀家の企ては後少しでいずれも失敗する。怪しいと思った王が自分で物語に接続するとそこには同じ場所に自分がいて物語に接続し、するとまた同じ場景が……。

2台目が語る物語はここまでで、次に3台目が語り始める。それはトルルルが古い鍋を使って変動を起こす話。宇宙のゴミ捨て場に彼が捨てた鍋が確率的にあり得ないほどの様々な偶然によって論理回路を作り、そこにマゼコゼが生まれた。長い年月が過ぎ、マゼコゼは自分以外のもの、すなわちゴズモズを自分の頭の中に生みだして多数の世界をそこに作り上げる。だがあるときついに破滅が訪れる……。

3台目は次の話を語る。クラパウツィウスが森の小屋で老人に会った話だ。その老人はクラパウツィウスに身の上話を始める。老人は学者で、宇宙の文明はその創造者=神を創り出さないといけないという「神トロン」という著作を書いた。だが認められず、次から次へと新たな論文を世に出したがいずれも無視される。そして今ここにいるというわけだ。クラパウツィウスは老人の書いたものを読み始めるのだが……。

物語の中の物語、さらにその中で語られる物語――。複雑な入れ子構造の中で、論理パズル、仮想現実、自意識、同一性、そんな問題がおとぎ話として描かれていく。興味深く面白いけれど、さすがにちょっとくどいし、ちょっと長すぎるように感じる。「七つの旅」と同じくらいの長さであればもっと読みやすかっただろう。

「ツィフラーニョの教育」はこれまでの作品より新しく初出は1976年(書かれたのはもっと前で1971年以前のようだが)。本書の中で一番長い作品で、読後感も他の作品と異なっている。

始まりはそれまでとあまり変わらない。ツィフラーニョ(数坊)というのはトルルルが自分の後継者として作った子どもロボットの名前。ツイフラネク(数っこ)とも呼ぶ。とても賢く、化学と抒情詩を交互に勉強するよう指示したら化学用語を脚韻にした詩を口ずさむようになった(さっそく訳者泣かせだ)。トルルルがもうたくさんだと言って今度は哲学を教えたら小生意気にトルルルに口答えするようになる。この後も才気果敢で可愛らしいツィフラーニョの話が続くのかと思っていたら、突然庭に隕石が落ちてきて物語が一変する。トルルルは掘削機で隕石を掘り出そうとするが掘削機は怯えて言うことを聞かない。これが完璧すぎる自動化の結果かと嘆いてトルルルは自分でシャベルとつるはしを使い隕石を掘り出す。隕石は氷の塊で、その中には凍りついた太鼓と鼓手(ドラマー)のロボット、そしてやはり氷漬けの落胆したアンドロイド(ラクタンドロイド)がいた。トルルルとツィフラーニョがかまどで温めると二人は復活し、国王(ゴクオウ)の警察(ゲイサツ)とは関係ないのかと聞く。関係ないとわかると、二人はそれぞれ話し始める……。

訳者も書いているとおり、ここでトーンが一変する。彼らの語る物語は無理やり翻訳機を通したようなギクシャクした言葉で、普通のポーランド語ではないとのこと。訳者はわざとそれを違和感のある日本語にしているので、なかなかすんなりとは頭に入ってこないのだ。

最初は鼓手の語る物語。彼は打楽器奏者としてゴクオウのゴッガで〈天球のハーモニー〉を演奏するというオーケストラの一員となる。だがそこは普通のオーケストラではなかった。楽長が指揮をとってもまともな音は聞こえずギコギコいうばかり。太鼓をたたいてもボスボスいうだけ。その異様さの描写が延々と続く。ボックス席には恐ろしい魔物がいて楽団員を食べようと狙っている。暴力と汚物にまみれた地獄のような不条理な世界……。ぼくはこの前読んだ韓松『無限病院』のシーンを思いだした。増援に来た簿記会計メロディストたちはメロディを勘定し、収入と支出を計算し、予算を立てる。そして〈ゴクオヘーカ〉の前で開かれる演奏会……。鼓手はそこから脱出してきたのだ。

次にアンドロイドが語り始める。彼は惑星〈種球(シェミャ)〉の出だが、そこでは果てしない自由と放埒が良しとされ、狂宴が繰り広げられた。彼らは遺伝子工学により身体も作り替えていった。その後、戦争があり、計算独裁が訪れた。人々は通常の生活とデジタル・シミュレーションされた生活の二重生活を送っていたが、情報戦争が勃発。その復興には多大な時間が費やされた。兆を越える膨大な人口にさらに肉体のコピーも氾濫し、生活空間がなくなったので、肉体のミニチュア化が行われた。ミクロ種球人は蠅や蚊との世界大戦にも勝利した。それでもさらに人口が稠密となったので、今度は無数のミクロ人が2メートルの巨人に結合して暮らす時代となった。歩行国家の時代である。だがそこでも問題が生じ……。と種球の歴史が続いていく途中で、唐突に物語は終わる。

読者としては混乱するばかりだ。もともとエンターテインメントを目指す物語ではなく、寓意に満ちた哲学的思弁を語る物語であることはわかる。奇想もそのためにある。それでもこれは一体何を読んだのだろうという違和感が大きい。普通に小説として読まれることを拒否しているようでもある。何より、長い! じっくりと読み込めばきっとレムのことだから深い理解が得られるのかも知れないのだが。ぼくには難しそうだ。

円城塔『去年、本能寺で』 新潮社

円城塔『去年、本能寺で』 新潮社 2025年5月刊行。〈新潮〉誌に掲載された歴史テーマの短編11編が収録されている。

歴史テーマといっても歴史小説ではない。事実と空想が入り乱れ、時間も空間もごちゃ混ぜとなって、奇想SFとしか呼びようがないものだ。まず目につくのは人名や地名などの名詞に振られたルビである。カタカナで記載され、室町幕府にムロマチ・ショーグネイトと振られているように、あたかも自動翻訳で英訳した後また日本語に訳し戻したような雰囲気があって、それが異質さをかもし出している。そしてその内容……。

「幽斎闕疑抄(ゆうさいけつぎしょう)」は、関ヶ原の合戦で丹後の田辺城に残った67歳の細川幽斎が、圧倒的な西軍に囲まれ、不利な籠城戦をするという話なのだが、この細川幽斎はAIなのである。軍事AIであり、『古今和歌集』の秘義伝授を受けた文事AIでもある。室町幕府の崩壊以後に長足の進歩をとげたAIの歴史なども語られて大変面白いのだが、これを未来の仮想世界内の出来事と考えるのは違うように思う。まずは「そういうものだ」とそのまま受け取るべきだろう。和歌や連歌についてのAI用語を使ったかなり踏み込んだ解説もあってそれも面白い。さて、攻める方は幽斎が『古今和歌集』の秘儀伝授を受けているただ一人の人間ということで殺すのに躊躇がある。そこで何度も講和を進めるがそれが成ったのは関ヶ原の戦いが終結する二日前だった……。なおタイトルだが、闕疑というのは疑わしいので決定を保留するという意味で、闕疑抄というのは幽斎が実際に古典について書いた注釈書の書名である(と調べて知った)。

「タムラマロ・ザ・ブラック」のタムラマロは征夷大将軍・坂上田村麻呂のこと。冒頭にシェイクスピアの「オセロー」からの引用があり、蝦夷にガリアとルビが振られている(北海道はゲルマニアだ)。田村麻呂は(オセローのように)黒人なのだ(実際に田村麻呂が黒人だったとする説がカナダの人類学者によって唱えられたことがあるという)。しかも金髪の黒人。作者はこの黒人説について人類史をひもときつつ解説しているが、これもまあ「そういうものだ」でいいだろう。対する蝦夷(ガリア)には阿弖流為(アテルイ)がいて、その下には3人の魔女たちがいた。魔女たちは「マクベス」のような予言をする。なお阿弖流為のルビはウェルキンゲトリクスで、実際にローマと戦ったガリア人の王であり、アテルイはその略称だとする。結末で田村麻呂はある決断をするのだが……。

「三人道三」は斎藤道三の話だが、ここではもう一つか二つか、あるいはそれ以上の歴史が重なり合い、因果は逆転し、早い話がわけのわからない世界となっている。まず道三のもとに明智光秀と名乗る者が一大秘事を知らせに来る。時は昭和48年! 光秀は道三に「親方様には松浪庄五郎というお父上がおられます」と告げる。道三は「それは儂の名じゃ」と答える。光秀が言うには、道三のこれまでの業績は道三の父と道三の二人で成し遂げたものだとなる。証拠となる書状は未来に書かれたもの。自分の記憶とは違う自分が存在するのか。それも未来から遡って。記憶は曖昧なものだからそれは認めてもいいが、今の道三には面白くない。だがその結果自分は20年も若返っていることになり、まあそれでもいいかと思う。だが昔なじみの坊主と話をするとやはりつじつまの合わないことが多々ある。明智光秀も自分の言ったことがよくわからないらしい。昭和30年代に岐阜県史の編纂で記録が発見されたのだとか。道三が二人いたのなら、三人目も出てくるのではないかという疑問もある。そして……。ここでは(素直に読めば)未来に発見される資料・情報によって過去の現実が置き換わるということが書かれている。それによって変えられてしまう当人たちにはいい迷惑だが、未来が不確定なように、過去もまた不確定なのである。

「存在しなかった旧人類の記録」では文書の記録に残る歴史時代をはるかに遡った考古学的な情報が対象となる。4万年ほど前、石器時代の日本で殺人事件が起きた。《探偵》と《助手》が捜査し、巨大な石斧が凶器だとわかる。ゾウを2頭しとめた祭の後に、変死体が見つかったのだ。探偵の属する部族の長である《人狼》は事件の原因はゾウの魂であり、被害者の部族に祭をないがしろにした者がいたためであると宣言する。祭をまたやらなければならない。しかしそのために部族の負担を大きくするわけにはいかない。石器時代の日本や氷河期についての解説が物語のかなりの部分を占めるが(それは他の作品の歴史やAIについての解説と同様)、作者は「この解説は小説というものに付されたにぎやかしに過ぎない」と切って捨てる。探偵は凶器の石器を石工に見てもらう。それは自分たちとは製法が違い、はるか昔にいたという巨人族が作ったものだという。そこで探偵は人狼に部族にとって都合のいい事件の真相を語る。事件は祭をないがしろにしたせいではなく、先住民の巨人族による襲撃だったのだと。納得しない助手に探偵はさらに語る……。名探偵もののストーリーをそのまま先史時代へもちこんで、実際に語られるのは記録に残らないフェイク、騙りである。でもゾウたちが認めたのだからそれでいいのだ。

「実朝の首」では聖徳太子が記したとされる「未来記」(およびその名をもつ文書)が時代を越えて現れ、源氏最後の将軍実朝と、奈良の大仏を再建した陳和卿、陳和卿に大仏再建を依頼した重源、そして重源が「未来記」を渡した後白河法皇らの運命を翻弄する。実朝が宋へ渡るために陳和卿に造らせた巨船は海に浮かばぬまま由比ヶ浜に捨て置かれ、怪僧文学(文覚)も頼朝に「未来記」を語り、彼が頼朝に父義朝の髑髏だと見せた頭蓋骨は実は実朝の骨だった……とここでも因果は逆転して過去と未来が入れ替わる。大仏を再建したい、平家を滅ぼしたい、源氏を滅ぼしたい、鎌倉時代初めの人々の様々な思いが「未来記」という予言の書をキーにして歴史を騙っていく。ただし因果律の混乱以外は(他の作品に比べれば)むしろまともな歴史小説のように読める作品だと思う。

「冥王の宴」は石器時代どころか地球誕生のころ(冥王代)にまで遡る。もちろん「歴史」はなく考古学的遺物もない。それどころか化石も何もかも存在しないドロドロの溶岩の時代。つまり「今」に残る「情報」が何もないのだ。冒頭に禅の公案「森の奥で木が倒れたが、誰も聞いている者はなかった」という言葉が出てくる。認識されていないものは存在するのかという素朴実在論は哲学的な問題であると同時に、現代の物理学でもしばしば出てくる問題である。どうやら現代物理学では素朴実在論は否定され、存在というのは錯覚で、観測されるまで木が倒れた状態と倒れていない状態は重ね合わされているというのが正しいようだ。円城塔はそこにつけ込む。冥王代に本能寺はなかった。いやこの言葉そのものが意味を失っている。日本の戦国時代に信長がいて、本能寺で殺された。観測された因果の連鎖によって(あえて時間線とはいわない)そこに繋がっているわれわれはそれを知っているが、レベルを上げてみればそれも多数の状態の中の1つに過ぎないのだ。冥王代に地球を構成している溶けた岩石の原子の中には何十億年後かに本能寺を形成する原子となるものがあり、信長になる原子もカオスの中に散らばっていた。そこに物語は存在しないが、あえて物語ることはできる。ノブナガという存在がこの時代の小天体を統一して地球を作り上げようとしていたが、アサクラを攻略中、ラグランジュポイントに集まっていた岩石の集合体であるアザイに背後から襲撃された。ジャイアント・インパクトと呼ばれるこの騒乱で、アザイは崩壊したが地球も大きな衝撃を受け、月が生まれる。ノブナガは太陽系戦線に向かう途中、月の本能寺に入る。そこへはるか未来に「敵は本能寺にあり」と叫ぶミツヒデを構成する原子たちがオールト雲から反転して本能寺を襲う……。このノブナガと後世の信長は高次元空間にひかれた1本の線として繋がっていると作者は言う。記憶が存在しないことと想像し得ないこととは異なる。いやあ面白かった。確かにそういうものだ。

「宣長の仮想都市」で御所のある都は端原(はしはら)という。日本に似ているがまた違った歴史をもつ世界である。その御所からまだ十代の弥四郎に呼び出しが来た。弥四郎はちょっと変わった若者で、頭の中で高次元の表計算ができた。今取り組んでいるのは「古事記」のデータである。彼は頭の中でプログラムを書いてその文字列を分析できるのだ。弥四郎を呼び出したのは現在の君主、端原宜政だった。彼は戦が終わり和歌に興じることができるようになったと言い、「万葉集」の字余りについて聞きたいと言うのだ。弥四郎は頭の中のデータベースに「万葉集」をロードして字余りの句を抽出してみるが、宣政が何を求めているのかわからない。宜正はただお前なら分かると言うだけだ。弥四郎が「古事記」の知識を加味して再度解析すると、あることがひらめく。文字と文字の繋がりを矢印で書いてみるとある図形が浮かび上がり、それは端原の家紋に良く似ていた……。ここで注釈によって、この世界が何らかのシミュレーションであると弥四郎が直感的に察していることが示される。弥四郎がそのことを宜正に話すと、その通りだと答えられる。弥四郎とは後の本居宣長であり、端原は実際に宣長が19歳の時に創作した理想都市なのだ。端原氏の系図も宣長は作っている。ぼくは知らなかったのだが、この「端原氏系図及城下絵図」はすごい。今でも架空の都市の詳細な地図を作る人は時々いるが、本居宣長もそうだったのか。ぜひ参考文献をネットで検索してみてほしい。大林組が作った詳しいレポートはここにある。この作品も途中にデジタル・シミュレーションなどの要素も出てくるが、そこから発想されたものだろう。自分が創作する世界に自分が入り込むという形ではあるが普通に物語として楽しめる作品だった。

「天使とゼス王」はフランシスコ・ザビエルと、その通訳者アンジェロ(アンジロー、あるいはヤジロー)の物語である。アンジェロは鹿児島出身で若い頃に事件を起こし、マラッカまで逃げてきた。そこでザビエルと出会い、インドのゴアで日本人として初めての洗礼を受けた――というのが史実となっている。この作品の冒頭で、アンジェロは炎に包まれる本願寺を見、ノブナガ、ノブナガと叫ぶ雑兵たちの声を聞き、教会から逃げ出す女子どもの姿を見る。だが通りは石畳で、ここは日本ではない。瞑想中に彼が幻視したこの光景はパンプローナの戦いに似ているとザビエルは言う。それはイエズス会を創設したロヨラが体験した戦いである。アンジェロがゴアの通りを歩いていると、日本人奴隷である安寿と出会う。ここで出オチっぽいタイトルでも分かるとおり、この話は「安寿と厨子王」の説話と接続し重なり合う。平安時代に人買いに買われた(説話ではその後厨子王を逃がして死んだ)安寿が、戦国時代のゴアでポルトガル人山椒大夫の奴隷として働いている。だが本書の中でこの程度の騙りは驚くほどのことではないだろう。不老不死などSFではありふれている。アンジェロは安寿にすべてはゼス・キリシトの思し召しであると語る。だが安寿はゼス王は自分を救ったりしないだろうと思う。彼女はゼス王を厨子王と重ねているのだ。アンジェロのその後はほぼ史実に従って語られる。だが安寿のその後は――。歴史に翻弄され異国で生きた安寿やアンジェロの思いが切なく、心に染みる一編である。

「八幡のくじ」の主人公は第6代将軍足利義教(よしのり)、義満の子で僧侶から将軍になり、比叡山を攻めたり強権的な恐怖政治を行って最後は嘉吉の乱で赤松氏に暗殺された人物である。冒頭、主人公を誰にするかでくじが引かれ、信長ではなく足利義教がこの作品の主人公となった。シュレディンガーの猫が観測によって生死が確定するように、くじ引きの結果が出たことで作品の歴史が固まっていく。ここでまた例の「未来記」が姿を現す。義教と仲の悪い赤松則繁(のりしげ)が家に義教を招き、「太平記」を示してそこに書かれた「未来記」の記述を見せるのだ。だがその予言はフェイクで事実はこの石版に書かれていると則繁は謎めいた石版を持ち出す。そこには空から怪物が降りてきて人類を滅ぼすとあった。そして義教はその場で殺害される。赤松氏は将軍の首を播磨へ持ち帰ったが、何とその首は言葉をしゃべるのだった……。この話も将軍のくじ引き(これは史実)による歴史のゆらぎを描いているが、嘉吉の乱をほぼ史実に則って描き、その後も諸説ありの範囲で収めているように思える(則繁のその後については知らなかったので興味深かった。朝鮮に渡ったとか)。そういう意味ではちょっと大人しめな作品かも。

「偶像」はさらに普通の歴史小説に寄っている。描かれているのは親鸞の息子、善鸞(ぜんらん)。後に異端として親鸞から絶縁された人物である。善鸞の「みんなー、念仏してるー?」と南無阿弥陀仏を歌う東国ツアーのライブは熱狂的な信者に大受けし、たちまちアイドルとなる。浄土真宗というのは伝統的な仏教とずいぶん違う。ひたすら阿弥陀仏に念仏さえ唱えれば罪人でも、坊主が妻帯し子をなしても、武士が敵を殺し、衆生が普通に日常生活を続けても、みんな救われて、死ねば浄土に転生できるというのだ。なにしろ辛い修行をしなくてもアミダっちの名前を呼ぶだけでいいのだからタイパがいい。初めにそう言い出したのは浄土宗の法然だが、親鸞はその法然を師として浄土真宗を開いた。もちろん他の宗派の反発を受ける。善鸞は父の主張をかみ砕いて伝え、さらに自分で自分が救われるかどうかはわからず、他力によって救われることだけを信じねばならないということの不安を解消するため、秘儀によって救いが授けられるとした。そのための新曲が「偶像(アイドル)」である。これまたライブで熱狂的に受け入れられた。ここに来て親鸞はわが子を異端として絶縁する……。というわけでこの作品は念仏の説教をアイドルのライブとして描くなどしているものの、他の作品のようなSF的要素はほぼなく(どこまでが史実かぼくにはわからないので無いとはいえないが)、普通の現代風な歴史小説として読める。最後の、年老いた善鸞が第三代宗主の覚如と出会い、大きく手を振って去って行くシーンがとてもいい。作者は仏教についてずいぶん調べて書いており、そういう部分も面白かった。

「去年、本能寺で」では、本能寺で死んだ信長がその後の歴史を見て語り続ける。秀吉の唐入りを見て「猿め」と罵り、自分の死についてあれこれ言う歴史家にどうでも良いではないかと思う。この信長は生きてはいないが、死んでもいない。正しくは「死んだ」が滅びなかった。様々に増殖し、転生し、気がつけば信長となっていた存在である。ある時は両性具有者、ある時は魔王、ある時はただの高校生、総理大臣だったり、異世界に転生したりした。その信長の秀吉批判は続く。朝鮮出兵が失敗したのは、現実の規模が秀吉の認知しているシステムより大きくてオーバーフローし、リアリティが崩壊したためだ。お前が遊んでいるのは「信長の野望・世界版」にすぎんと言ってやりたい。今の信長は少女の姿をしている。少女であって、ラブコメを繰り広げながら、時にシリアスなセリフを吐いて読者を楽しませる。だがその思考の中にはもう一人の中年男性の信長があって「ワシがいるからお前があるのだ」と囁く。少女の方の信長は「ほんともう、やんなっちゃうな」と思うのだ。歴史小説やファンタジーやSF、マンガやゲームやドラマ、その他どこにでも現れる信長だが、その中にこの信長の意識がある。それを信長はもう割り切っている。それらの多くでは本能寺がキーワードとなっており、だから明智光秀も様々な形で存在している。去年と同じく、光秀はまた本能寺に兵を向けるのである。そうしてこの作品はこれまでの作品を引用していく。生命の存在しない冥王代の地球でも光秀は信長を討った。そこには先も後もなく、幽斎や宣長が超計算能力を発揮しようと、道三が未来を知っていようと、ハイデルベルク人が先史時代の日本で殺人事件を起こそうと、あるのはそんな事象の泡だけだった。最後に信長は光秀に言う。本能寺で信長を討って、秀吉をワシの前に引きずり出せと……。ところで参考文献には書いていないので単なる想像だが、この女子高校生の信長って、今ぼくが楽しみに読んでいる「モーニング」連載のマンガ、「織田ちゃんと明智くん」(常磐ギヨ)の織田ちゃんじゃないのだろうか。

歴史的事実(とされるもの)と奇想・空想(それもあり得ない、フェイクといっていいほどの)が混交し、時間も空間も因果も入り乱れた作品集だが、参考文献を見ると事実の部分は実際にそうだったのだろうと思われる。そんな事実が小さく分割されたイベントとして時空間の中に存在し、それを普通の時間軸ではなく、イベントごとのローカルな因果でつなぎつつ、グローバルで大局的な部分は混乱に任せる。本書はそんな構造になっているのではないだろうか。それは現代物理学の最新の時間論とも関わってくる話だろう。時間は一方向に流れるものではなく、バラバラでローカルなイベントを因果でつなぐものだという話を読んだことがある。表題作や「冥王の宴」などを読むと強くそう思うのだ。であれば、円城塔は歴史テーマであっても実にハードSFなのだ。

|

|

2025年2月刊行。古沢嘉通訳。19世紀前半(おもに1930年代)の大英帝国を舞台に、魔法大学での青春と帝国主義支配への叛旗を描いた2023年度ネビュラ賞・ローカス賞受賞の改変歴史ファンタジーである。 著者は中国で生まれたアメリカ作家。自身オックスフォードで修士号を得ている。

翻訳家となる学生たちの青春を描くパートはとても生き生きとして楽しいが、改変歴史ながら、差別、抑圧、異文化搾取と言語、植民地支配、資本主義、新技術の功罪など、現代にそのまま通じる非情に重いテーマを扱った、ずっしりと読み応えのある長編だ。原題には「あるいは暴力の必要性」という言葉があるが、冗長になるので邦題からは省いたと訳者あとがきにある。それはもっともだが、本書にずっとつきまとい、後半で爆発するこの暴力性こそ、われわれに突きつけられた本書の最も重要なテーマだろう。

主人公は清朝末期の広東で生まれた英国人と中国人のハーフの少年。父は誰か知らない。家庭教師に英語を学ばされ、コレラ禍で母を失ったが、そこへ英国人のラヴェル教授という男が現れ、彼にロビン・スィフトという名前をつけさせて英国へ連れ帰る。ロビンはある目的のためにラヴェルがここで育てていたのだ。その目的とは、オックスフォードで彼を翻訳家にすること。翻訳といっても書籍翻訳や通訳が最終目的ではない。この世界では銀の棒に二つの違った言語で単語を刻むことにより、強力な魔法の力が発揮できるのだ。その単語の言語間での微妙な意味のずれが魔法の力を呼び出す。そこで必要なのが、何種類もの言語をそのネイティブでしかわからないような厳密さで理解出来る翻訳能力なのだ。ロビンには生まれつきその才能があった。教授は厳しい教育によってそれを育て、単語間の差異をコントロールして必要な魔法を発揮できる、そんなエキスパートを求めていたのである。

この時代蒸気機関が発明され、すでに産業革命が始まっている。だがこの銀の魔法は各種の機械に組み込むことによってさらに飛躍的・圧倒的な能力を発揮できるのだ。大英帝国は銀を独占し、産業革命と銀の魔法とによって世界を支配しようとしていた。その魔の手は今ロビンの生まれた中国へと伸ばされている。あの醜悪なアヘン戦争まで後10年……。

本書でファンタジーの要素は唯一この銀の魔法のみである。その作用の機序は全く不明で、SFというより魔法というしかない。その一点を除けば本書はとてもリアルな架空歴史小説として描かれているのだ。

ロビンはロンドンで教授の厳しいラテン語とギリシア語の言語教育を受け、やがてオックスフォードへ行くことになる。オックスフォードの王立翻訳研究所「バベル」が彼の入学先だった。バベルは8階建ての巨大な塔をもち、銀の魔法を独占的に生みだす、事実上大英帝国の最重要研究機関であり、その製造と保守も担っている生産拠点である。ロビンと同期で入学したのはインド出身のムスリムで活発な知性にあふれロビンを引っ張っていくラミー、ハイチ出身の黒人女性で大人しいが芯のあるヴィクトワール、そしてイギリス人の富豪の娘で、いかにもお嬢様っぽい美人のレティ。だがレティも父親の女性差別から兄が亡くなるまで学問から遠ざけられていた過去がある。オックスフォードの中でもバベルだけが(その必要性から)人種や性の多様性を認めていたのだ。かくして4人の学園生活が描かれる。厳しい試験と勉強に耐え、言語に関する深い洞察をみがき、みんなで街を歩き買い物してむだ話しする楽しみ。初めは出自や性格の違いからなかなか打ち解けられなかった4人だが、やがて無二の親友となっていく。4人には奨学金が支給されており、生活には何の不自由もない。しかし一歩バベルを出ると、人種差別、女性差別が当たり前のものとして彼らに牙を剥く。だが彼らには帝国を支える者としての特権があり、また4人の強い絆と純粋な友情がそれらを乗り越えていく。本書のこの現実を離れた美しいオックスフォードが舞台の学園青春ものとしての部分はとてもキラキラとして美しく、まさに青春の輝きに満ちている。

だがもちろん4人とも現実を知っている。とはいえそれはエリートの俯瞰的な立場からであって、人々が否応なく生きる生々しく具体的なものではない。その現実がやがて主人公に迫ってくる。あるときロビンは図書館から出て3人の盗賊と出くわすが、その一人はロビンと同じ顔つきをしていた。彼らはヘルメス結社を名乗る反体制の活動家たちだった。そこからロビンはその謎めいた活動に巻き込まれていく……。

やがてバベルのもう一つの姿がロビンたちにも明らかとなってくる。それは帝国の世界支配の道具としての残酷で非情な側面だった。薄々知ってはいたものの、それを自分のこととして4人は突きつけられることになる。

ラヴェル教授に伴って、4人は世界旅行に旅立つ。各地の大英帝国の出先で、現地政府と帝国との折衝に同席し通訳をするのがその使命だ。最初に訪れるのがロビンの出身地である広東。ロビンはそこで清朝の役人・林則徐と出会い、英国との交渉の席でそのとんでもない内容を知ることになる。交渉は茶番で、英国はアヘンを自由貿易できるよう戦争を目論んでいたのだ。そして交渉は決裂、教授は激怒し、4人は急遽帰国することになるのだが、そこで思いがけない事態が起こる……。

この後、もはやあのキラキラした青春は返って来ない。後半は意思を固めたロビン、ラミー、ヴィクトワールの三人と、生まれつきの英国人であるレティの思惑が入り乱れ、ヘルメス結社の謎めいた実態が次第に明らかとなり、そして文字どおりの「翻訳家革命秘史」となっていく。銀の魔法を生みだすことのできる翻訳こそが武器となり切り札となるのだ。アヘン戦争を避けるため、そして英国の底辺労働者たちを悲惨から解放するためのバベルによる帝国への反乱が幕を開ける。普通なら軍隊が出てたちまち終わるところだろうが、これは普通の戦いではない。ロビンたちは帝国の最重要な魔法資源を切り札として抑えているのだから。

痛切な裏切りと哀しみ。だが結末はとても感動的である。そしてそれは未来へと続いている……。

本書を読み終えて思ったのは、19世紀の大英帝国のおぞましさが現代あちこちで繰り返されているということだ。それが何かはあえて言う必要もないだろう。そして銀と翻訳の魔法とは――。様々な機械をコントロールし飛躍的な力を与える銀の棒とは現代のIT技術を彷彿とさせるハードウェアであり、そこに記される翻訳とはそれを動かすソフトウェアに他ならない。世界を支配するその力はGAFAなどグローバルなビッグ・テックの力とパラレルに思える。バベルはシリコンバレーなのかも知れない。産業革命がラッダイト運動を呼んだように(それは本書にも描かれている)、新技術が人々の職業を奪い、格差を生みだす。今後はAIが人々の様々な仕事を奪っていくとも言われているが、そこでヘルメス結社のような存在が力をもつことが果たしてあり得るのだろうか。