9月のSFファン交流会は9月27日(土)、『スチームパンク。着たり、読んだり、書いたり』と題してzoomにて開催されました。

9月のSFファン交流会は9月27日(土)、『スチームパンク。着たり、読んだり、書いたり』と題してzoomにて開催されました。出演は、北原尚彦さん(作家・翻訳家・ホームズ研究家)、やんさん(すちーむぱんく研究会)です。

写真はZoomの画面ですが、左上から反時計回りに、北原さん、根本さん(SFファン交流会)、みいめさん(SFファン交流会)、やんさんです。

大野万紀

9月のSFファン交流会は9月27日(土)、『スチームパンク。着たり、読んだり、書いたり』と題してzoomにて開催されました。

9月のSFファン交流会は9月27日(土)、『スチームパンク。着たり、読んだり、書いたり』と題してzoomにて開催されました。

出演は、北原尚彦さん(作家・翻訳家・ホームズ研究家)、やんさん(すちーむぱんく研究会)です。

写真はZoomの画面ですが、左上から反時計回りに、北原さん、根本さん(SFファン交流会)、みいめさん(SFファン交流会)、やんさんです。

スチームパンクといえばぼくは19世紀から20世紀始めくらいの時代を背景に、現実の歴史とは違ったレトロフューチャーな科学技術が発展した世界が舞台の、どちらかといえばロマンチックなイメージが強い(例外も多いけど)小説群という感覚で捉えていましたが、今回は「すちーむぱんく研究会」のやんさんを中心に、タイトル通り、スチームパンクなファッションやアクセサリー、ギミックなどを身につけてパフォーマンスとして表現し、また同じ趣味の仲間たちが集まった、SFファンダムとは隣接しているが別のファンダムのお話が聞けて、知らないことばかりで大変面白かったです。

以下の記録は必ずしも発言通りではありません。チャットも含め当日のメモを元に簡略化して記載しているので間違いがあるかも知れません。問題があればご連絡ください。速やかに修正いたします。

まず前半がやんさんによる活動紹介。実にわかりやすくまとまったすごい量のプレゼン資料が表示される。やんさんは今高知に在住で製薬会社のMRをされているが、大学では白亜紀のプランクトン化石を研究されていたという経歴の方。カッコいい。ここ数年の日本SF大会にほぼ参加されているそうだ。スチームパンクとの出会いはハロウィン仮装のネタとして、SFは「銀河鉄道999」や「火の鳥望郷編」、ヴィクトリアンの入り口は「小公女セーラ」だったとのこと。

すちーむぱんく研究会は主にウェブで活動していたが、いろんなイベントに出たりオフ会をやったりして楽しんでいる。ファンダムという概念は後から知った。ファッションだけでなく小説も読もう、映画も見ようとなって、それなら歴史も勉強しなくてはといろいろ広がっていく。帽子の名前を調べたり、鎌倉の英国アンティーク博物館に行ったり、ボイラーの話をしたり、ホームズの話で盛り上がったり、同人誌を作ったり……。

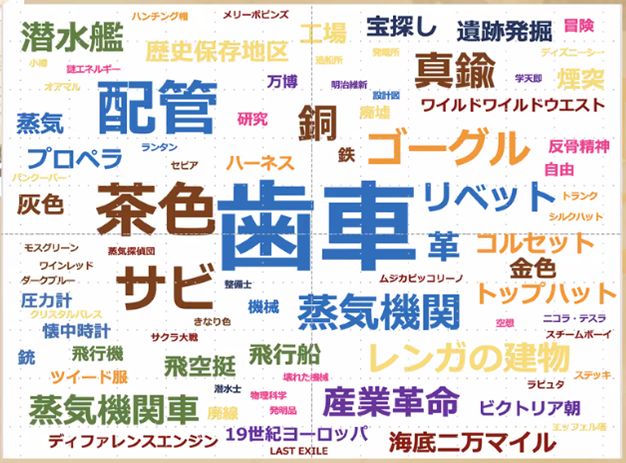

すちーむぱんく研究会で「スチームパンクっぽい」って何?というアンケートを取った結果が面白い(左はやんさん作成の資料のスクリーンショット)。文字の大きさで投票数を表している。「歯車」「配管」「茶色」「サビ」なんていかにもな感じです。茶色というのはファッション系のイメージかな。

すちーむぱんく研究会で「スチームパンクっぽい」って何?というアンケートを取った結果が面白い(左はやんさん作成の資料のスクリーンショット)。文字の大きさで投票数を表している。「歯車」「配管」「茶色」「サビ」なんていかにもな感じです。茶色というのはファッション系のイメージかな。

ファッション/コスプレとしてのスチームパンクについてはその歴史的な経緯が語られた。話の中で、「天空の城ラピュタ」はスチームパンクだという人が多いが、ラピュタのコスプレしてもスチームパンクだとはいわれない(確かにヴィクトリア時代風の普通の少年少女というだけですね)という指摘が面白かった。やはりもっと機械っぽいギミックがないとらしさが出ないのかしら。

スチームパンクはアートだという人もいる。ハンドメイド、アクセサリーという印象をもつ方も多い。彼らはモノを作る。売ってないから自分で作る。百均で買ってきたものを分解して歯車を取り出し、アクセサリーにする。スチームパンクなクラブイベントの後は、よく歯車が落ちていたそうだ。

海外のイベント、アメリカやイタリアやドイツで開かれたものにも参加しているが、言葉はわからなくても聞くことは「それ自分で作ったの? どうやってくっつけているの?」「それ動くの?」と、日本でも世界でも同じ。日本の着物っぽいものをアレンジしている方がいて、帽子が何を合わせればいいのかわからないと聞かれたのでおけさ傘を教えると、さっそくそれをかぶった写真をツイッターに投稿し3万イイネを獲得されていた。

チャットで「マダムロボもスチームパンクかなあ……」との発言があり、やんさんが「マダムロボって何?」と聞かれたのでみいめさんがSF大会でもよく顔を出されている方のペンネームですと説明。背中に大きなゼンマイをつけたこの方が「SFファンジン」のマダムロボさんですよ(写真はご本人のFaceBookより)。この姿でワールドコンにも行っておられた方です。でも最近はあんまりこういう格好はされていないのかしら。

チャットで「マダムロボもスチームパンクかなあ……」との発言があり、やんさんが「マダムロボって何?」と聞かれたのでみいめさんがSF大会でもよく顔を出されている方のペンネームですと説明。背中に大きなゼンマイをつけたこの方が「SFファンジン」のマダムロボさんですよ(写真はご本人のFaceBookより)。この姿でワールドコンにも行っておられた方です。でも最近はあんまりこういう格好はされていないのかしら。

今年のSF大会でやんさんとマダムロボさんはすれ違っていたのかも知れない。ぜひお会いしたいのでいつか紹介してくださいとのことだった。

非常に盛りだくさんな話題をわかりやすく話されながら、予定時間ピッタリに終わらせたのには感心しました。

後半は北原さんによるスチームパンクとホームズのパート。ただし本会ではヴィクトリア時代の生活についての参考資料となる貴重な古書の話が中心だった。

北原さんといえばSFと古書とシャーロック・ホームズの人なのでこのテーマには最適でしょう。

北原さんといえばSFと古書とシャーロック・ホームズの人なのでこのテーマには最適でしょう。

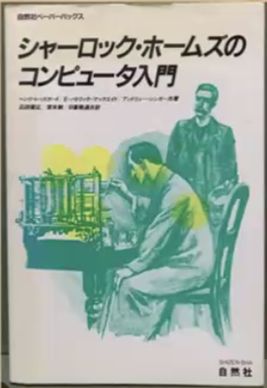

スチームパンクに関わる個人的な思い出として、80年代に出たヘンリ・レッドガード『シャーロック・ホームズのコンピューター入門』(1984)という本がとても印象に残っていると語られていた。これは「シャーロック・ホームズの何とか入門」という色々あるガイドブックの中でも画期的だったという。ホームズを案内役にしてコンピューターの基礎を教えるという本なのだが、表紙にあるようにホームズがバベッジマシンを使ってコンピューターの概念を解説するものだった。北原さんは『ディファレンス・エンジン』(1990)以前にこの本でヴィクトリア時代のコンピューターのことを知っていたので、『ディファレンス・エンジン』が出てみんながバベッジの差分機関のことを話すようになったと、とてもびっくりしたそうだ。

レオナルド・デ・フェリス『図説 発明狂の時代』(1971)という本では19世紀末から20世紀始めにかけて空想された未来の発明品が集められている。そこに出てくる潜水服など、大友克宏のアニメ映画『スチームボーイ』(2004)でもそのまま使われていた。

その後も「ホームズのパスティーシュ作品」や「ヴィクトリアン幻想譚」のシリーズを執筆のため北原さんが集めたという貴重な資料本の話が続く。そしてこれがとても興味深く、面白い。

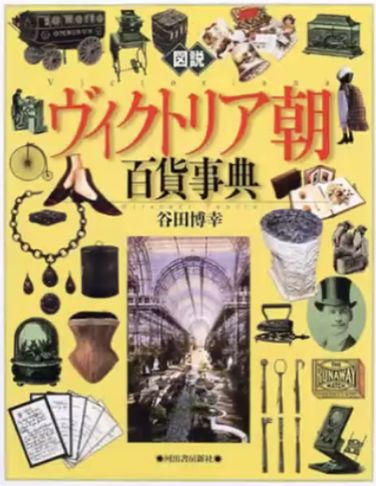

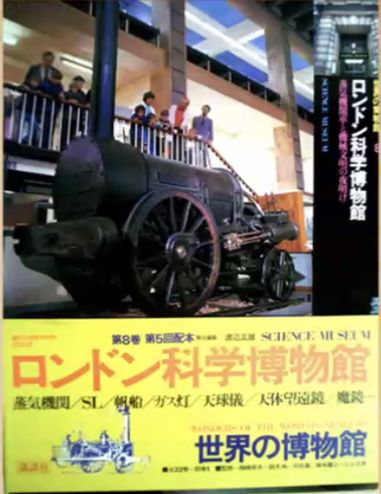

谷田博幸『図説 ヴィクトリア朝百貨事典』は当時の日常生活にどんなアイテムがあったかがヴィジュアルで載っていて、ヴィクトリア時代の様子を知るのに最適。『ロンドン科学博物館』は普通に図鑑の一冊として出た本だが、ロンドン科学博物館にある蒸気機関などいろんな機械が見られる。

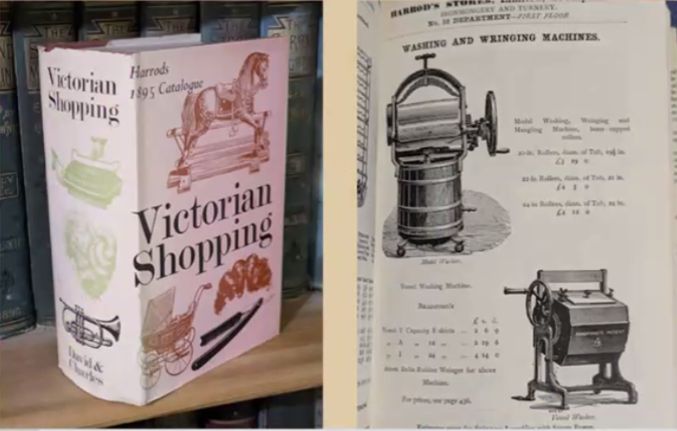

北原さんが一番良く使っているというのが、『Victorian Shopping:HARRODS 1895 Catalogue』という19世紀末のハロッズ百貨店カタログの復刻版。1500ページもあって、図版を見ているだけで超楽しい。これに載っているものは当時実際に売っていたものであり、すごくイマジネーションを喚起される。下の写真にあるカタログのページは当時の洗濯機だ。

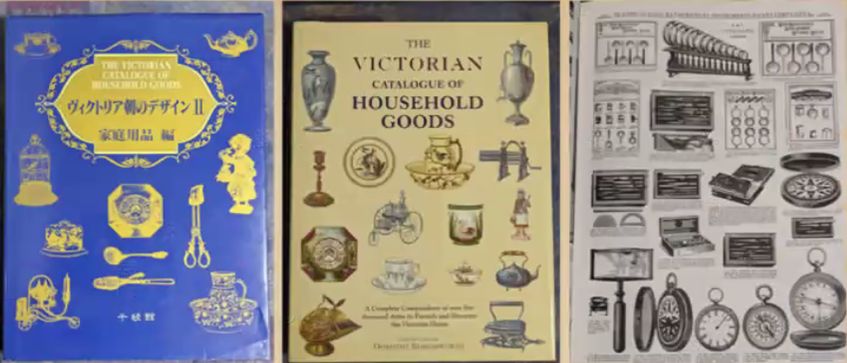

『ヴィクトリア朝のデザインII 家庭用品編』というのは家庭用品のカタログの復刻版で長いこと探していたものだが、やっと見つけたと思ったら原書をすでに持っていた。下の写真にあるのは銀器や懐中時計など。

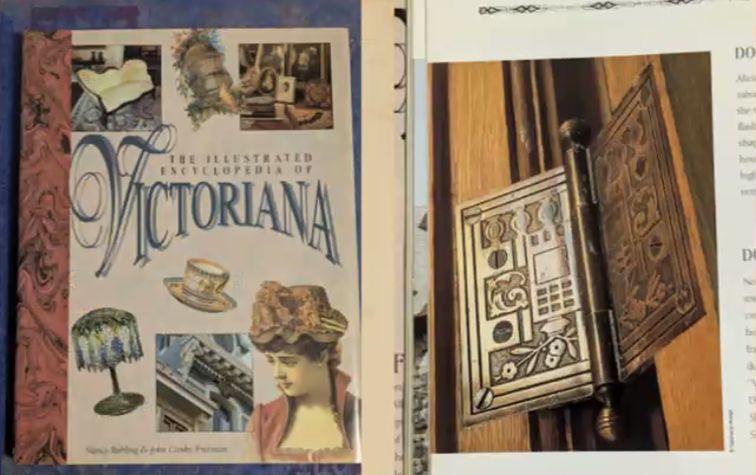

『The Illustrated Encyclopedia of Victoriana』という本は建物や家具がメインで、下の写真にあるのはヴィクトリア朝の蝶番。こんなにカッコ良かったのかと驚いた。

|

|

|

|

|

他にもヴィクトリア時代の広告を集めた本とか、19世紀の科学器具を集めた本『Nineteenth-Century Scientific Instruments』などの紹介もあった。この科学器具の本にはとりわけSF的な想像力を刺激される図版が満載で、どこかで見かけたらぜひ手に入れてほしいとのこと。

ヴィクトリア時代のファッションカタログや宝飾品のカタログの紹介、蒸気機関だけでなく橋梁建設の技術についての本、さらに当時のトイレの本(水洗トイレが発達していないので、おまるが中心)や、ロンドンの路地裏生活についての本の話もあってとても面白かった。

こんな風に面白い本を資料として買いあさったため、小説を書いても全然元は取れていないとのこと。それはそうかも知れないなと思う。

北原さんのパートは本人が予想していたとおり、資料本の話だけで時間オーバーしてしまって、続きは本会の後となってしまった。

その二次会では北原さんとやんさんで、小説や映画、コミック、ゲームへと話が発展していき、とても楽しい会となりました。

10月のSFファン交流会は、10月18日(土)14時から、中原尚哉さん(翻訳家)、石亀航さん(東京創元社)をゲストに、アリステア・レナルズ『反転領域』について語るということです。今回もzoomによるオンライン開催です。