京阪奈学園都市にある国立国会図書館関西館で2月22日に開催された円城塔講演会『人新世になっても残らないもの』に、岡本俊弥さん、渡辺英樹さんといっしょに参加してきました。

京阪奈学園都市にある国立国会図書館関西館で2月22日に開催された円城塔講演会『人新世になっても残らないもの』に、岡本俊弥さん、渡辺英樹さんといっしょに参加してきました。2025年2月22日

大野万紀

京阪奈学園都市にある国立国会図書館関西館で2月22日に開催された円城塔講演会『人新世になっても残らないもの』に、岡本俊弥さん、渡辺英樹さんといっしょに参加してきました。

京阪奈学園都市にある国立国会図書館関西館で2月22日に開催された円城塔講演会『人新世になっても残らないもの』に、岡本俊弥さん、渡辺英樹さんといっしょに参加してきました。

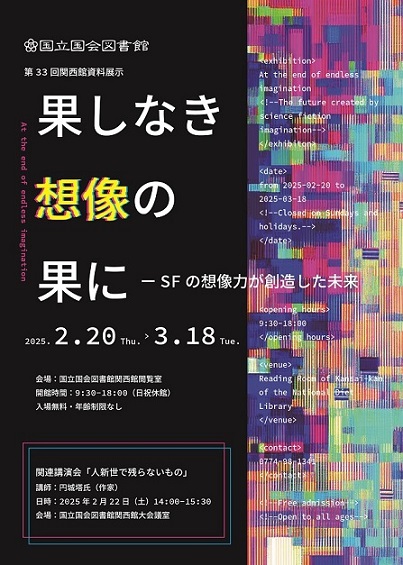

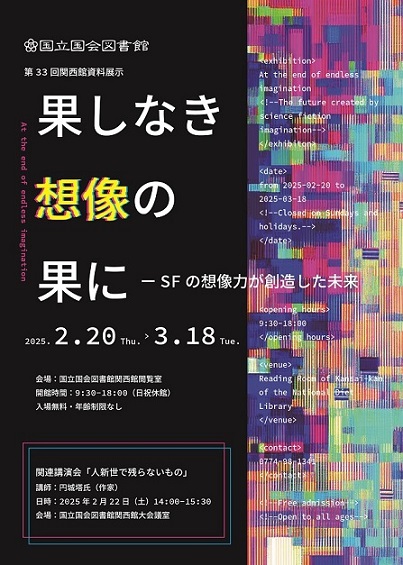

これは2月20日から3月18日まで開催されている展示「果しなき想像の果に-SFの想像力が創造した未来」の関連イベントとして開かれたものです。この前の京フェスで今回の担当者の方からお話をうかがい、これはぜひとも参加しなくてはと思っていたものでした。

展示の内容は、上のリンクにもありますが全7部に分かれた内容の濃いもので、小説に限らず評論や関連分野の専門書まで幅広く展示されていました。貴重なものはガラスケースに入っていて見るだけでしたが、手に取って見たり閲覧コーナーで読んだりできるものもありました。またデジタル化されている本も多く、館内の端末やインターネットから閲覧できるものもあります。

ところで「果しなき想像の果に」という展示タイトルは小松左京トリビュートですね(「果て」じゃないし)。

第一部「想像力の中の日本」はマルコ・ポーロの『東方見聞録』や『ガリバー旅行記』で描かれた異世界としての日本が展示されています。

、第二部「SFの誕生」ではヴェルヌ『海底二万里』の原書、ウエルズ『宇宙戦争』の原書などとともに、オールディス『十億年の宴』のような新しい本や、韓国、中国の日本SFについて書かれた本などで、ここが展示としては一番充実していたように思えました。

第三部「夢見る時代」は40年代から60年代の、少年雑誌やマンガの未来図が展示され、その中でコロナ禍で開催されなかった『SF・冒険レトロフューチャー』企画展の図録が印象的でした。なぜかここに『世界カーSF傑作選』(ぼくの訳したゼラズニイも収録されています)も。

第四部「宇宙への進出」はかつての宇宙開発がテーマ。ソ連文化省製作の『スプートニク:ソ連の人工衛星のすべて』やガガーリンの『地球の色は青かった』といったものもあって、好きな人にはたまらないでしょう。レムやクラークもここにありました。

第五部「SFが現実になる時代」ではバラード「内宇宙への道はどちらか?」、ギブスン『ニューロマンサー』、巽孝之『サイバーパンク・アメリカ』といった感じで、ニューウェーヴやサイバーパンクがリアルな社会とどう関わっていったか、さらに現実のコンピュータサイエンスとの関係が展示されています。ここにもなぜか『九龍城砦』があって、そうか、サイバーパンクのイメージかと納得。

第六部「大阪万博から学研都市へ」はちょっと傾向が違って、小松左京『巨大プロジェクト動く:私の「万博・花博顛末記』や『日本沈没』といった小松左京の作品が中心。小松に影響を受けたという劉慈欣『三体』もここ。万博とそれに関連して国会図書館関西館のある京阪奈学研都市の資料もありました。

第七部「未来を切り拓く」では円城塔の先生である金子邦彦『普遍生物学』など円城塔関係の本が目立ちました。さらに最新の科学技術との関わりや、SFプロトタイピングの試みなども。

さて2時前にホールへ移動。定員150人ということでそんなに来るのかしらと思っていたらほとんど満席に近くてびっくり。恐るべし円城塔!

講演のテーマは「人新世で残らないもの」。プレゼンテーション内容を印刷したようなレジメが配られました。小説の話というより、国会図書館での講演のせいか、本やコミックやゲームなどの文化的な情報が今後は消えてしまって残らなくなるのではというお話でした。

そもそも人新世というのはその地層から人間の存在が明らかになるような特徴のある時代区分のはずなのに、今の時代、特にデジタル化以後は地層を見ても人新世と言えるようなものが残らなくなるんじゃないかとのこと。そもそも人骨が残らない(火葬にしてしまうから)。そしてデジタルの時代になると情報が残らない。青空文庫もいつまであるかわからない。

ちなみに青空文庫は民営でボランティアが入力しているのですが、「文豪」系のゲームファンが推しの文豪の本を一生懸命入力してくれるのだそうです。

昔は残していたけど今は残していないものとして「書簡」(メールやショートメッセージは残しても文脈依存が強すぎる)、「日記」(WEB日記もだんだんと消えていく)。「原稿・草稿」(ファイルを上書きするので履歴が残らない)といったものが挙げられていました。

すでにコミックはほぼ電子化プロセスが終了し、ほぼ全てのコミックデータが1社に集積している。書籍は電子への移行に失敗。そもそも読者の大半が電子書籍リーダーに移行していない。書籍のデータは出版社でなく印刷会社が持っている。一方で出版社ではない個人出版やなろう系などは大規模化している。大規模出版社による書籍は滅び、個人出版が大規模化するって、銀河帝国が滅びて素性も知れない小国が群雄割拠しているみたいな状態といえるかも知れません。

そもそも今の人は文字を読むのか。動画やゲームに行っているのではないか。そのゲームも昔のドラクエやFFのナンバリングゲームみたいなコンテンツはパッケージとして残るかも知れないが、オンラインゲームやソーシャルゲームは基本的にスナップショットしか残らない。MMOなんか(リアルタイムに大勢のゲーマーがそれぞれに同時に体験している世界みたいなもので)いったん止めたら再起動なんてできるのかどうか(それって人間の意識みたいですね)。

後、印象に残ったお話として、

青空文庫を検索するのは(昔は有志の作ったものが色々あったが)今はシカゴ大の検索サイトからが便利。

芥川賞を取ったら四国の菊池寛記念館にその生原稿を(2、3枚でもいいので)寄稿することになっている。でも円城さんの原稿はデータなので手書き原稿がない。そこを何とかと言われて原稿用紙に手書きした。

ウンベルト・エーコは紙の本をあまり持っておらず、自分の本はハードディスクにあるという。紙の本は床面積あたりの保存量が小さすぎるからだと。

大阪の図書館に行くと高齢者が異世界転生のラノベを机にいっぱい積み上げて読んでいる。これって予習なのかも。

読むより書く方が楽しいという人が増えている。円城さんはカクヨムの「円城塔賞」選考を引き受けて何百編も投稿短編を読んだ。楽しい!(ちいかわっぽい)。

文学は芸道化している。プロになって生計を立てるといった商業的なものより、楽しいから書く、芸事を身につけるような感じ。

ネットはリアルタイムコミュニケーションが中心で、(文字は残せても)その時の感覚は後に残らない。アーカイブできない。

最後に会場との質疑応答がありました。こちらもも印象に残ったものとして、

デジタルは残らない。実際過去に一世を風靡したフラッシュゲームが消えてしまい残っていない。「アイドルマスターシンデレラガールズ」がサービス終了した時、その全体像を紙の本に収めた膨大なボリュームの書籍が出たくらい、と言った人に円城さんは、「紙に残すのが一番だし、本当は崖に刻むべきなんだけど、アイマスは崖に刻めないよね」。

伊藤計劃さんが「誰かくーまんのことを覚えているか」とよく言っていたとのこと。ドコモやソフトバンクの携帯に出ていたクマのキャラクターですね。円城さん自身も「あのメールを運ぶピンクのクマ(ポストペットのことだと思う)も今は忘れられているんじゃないかなと。

膨大な数を読んだ異世界転生ものについて、あれはディテールがものすごく緻密で合理的、科学的でリアル。それが組み合わさってストーリーを構成している。作者はそこを書きたくて書いているので背景の世界は適当でもよく、ありものを使っている。ヨーロッパの人が言っていたのはただあの建物の年代がごちゃ混ぜなのだけは勘弁してほしいと。でもアニメでは馬車の描写がどんどんうまくなっていった。これも共進化だ。

努力して結果を出すというビルディングロマンスが崩壊して、ガチャが有効になった。ガチャというのは自分が欲しいものが確率的に手に入るものだ。

簡単なメモしか残していないので間違ったところがあるかも知れませんが、大体こんなところ。とても面白い講演でした。

|

|

|

館内では撮影ができないため外に出て撮った写真です。広大な土地に巨大なガラスケースのような建物。

あいにくと天気が曇り空で冷たい風が吹き、木々や芝生も枯れた寒々とした光景だったのですが、春や夏には緑が豊かでさぞかし気持ちいいことでしょう。

右端の写真に映っているのが渡辺さんと岡本さんです。渡辺さんは名古屋から来られていて、この後も夜にはYouTubeの「私たちの知らないSFミステリの世界」に出演されるとのことでした。こちらも大変盛況だったようです。お忙しい中を大変ありがとうございました。

ぼくも同じ関西といいながらなかなか来る機会が無く、今回が初めての国立国会図書館関西館でした。来て驚いたのはとにかく広々としていて、当たり前ですが本がいっぱいある。そして思った以上に大勢の人が来ていてみなさん有効に活用されているようでした。ぼくももっと若ければ一日中入り浸っていたいと思えるところでした。そこら中に端末があって、自由に検索したり閲覧したりできるし、そのための机も広い。本をいっぱい広げても余裕があるというのは素晴らしいですね。

今回会員証を作ったので、また行って見たいと思います。