|

続・サンタロガ・バリア (第216回) |

全国的には第3波といわれている中、地元はまだそこまででもないと云うことで「イマジニアンの会」のオフ会(?)に顔を出した。Zoomでやっていると、どうも口がうごかないけれど、普通にしゃべれるとそれなりにバカ話で盛り上がる。次は正月か。SF忘年会は延期になってしまいましたが、その頃はどうなっているのやら。

|

|

ついに、というほどでもないけれど3部作の最終巻となったピーター・トライアス『サイバー・ショーグン・レボリューション』は、当初の世界設定である、日帝とナチス独逸に分断された合衆国という設定が背景となったまま、日帝のアメリカ現地軍が起こすクーデターという形で最終的な物語の結末を迎えることになった。

とはいえ、折角の舞台設定が勿体ないなんてことはなく、ヒロインの日帝現地軍メカパイロット守川励子とその相棒特高課員の若名ビショップのバディもの的なスタイルで、ヒロイン守川も参加した軍事クーデターが最終的になんだったのかが判明するまでの間、スーパー暗殺者の女がからむ陰謀とメカ・アクションが交錯する。読んでる間は何にも気にならない面白さだし、3部作を通しての千両役者クジラも別名で活躍してるし、いいんじゃないでしょうか。こうしてみると、一応時間経過に沿った形の3部作だけれど、順番に読む必要は無さそうだ。

出ればやっぱり読んでしまう池上永一『海神(わたつみ)の島』は、以前ならドライブがかかってすぐに読めそうな造りなのに、前作『ヒストリア』同様、ページターナーどころか1章ずつ読むようなペースで読了することになった。

出ればやっぱり読んでしまう池上永一『海神(わたつみ)の島』は、以前ならドライブがかかってすぐに読めそうな造りなのに、前作『ヒストリア』同様、ページターナーどころか1章ずつ読むようなペースで読了することになった。

オバァが亡くなる前に孫の三姉妹に語ったのが、考古学者だったオジィが発見したという「海神の秘宝」を見つけた娘が莫大な遺産を手に入れられるというもの。この3人娘はオバァが元気だった子供の頃から長女が「エロ」次女が「処女」そして三女が「エロカワ」とお互いに呼び合う姉妹だった。一種のスーパーパワー娘として成長した3姉妹は、それぞれがそのスーパーぶりを発揮しながら、オジィが見つけたという「海神の秘宝」探しでバトルする。

これで面白くなきゃ池上永一じゃないよ、と思いたいエンターテインメントなのだが、なぜか前作同様ノリが悪い。『レキオス』から『テンペスト』の時代の天衣無縫さが、ここでは一種のぎこちなさに変化したような感じがある。それはひとつに時々入る作者の演説が荒唐無稽を現実のオキナワに返してしまうからだけれど、やはりエンターテインメントとしてギアのコントロールが変わってしまったことにあるのだろう。

とはいえ、前作は山田風太郎賞を受賞しているわけで、ノレないのは当方の感覚が変わったせいと考えた方が良いのかも。

そういう意味では、京極夏彦『文庫版 今昔百鬼拾遺 月』も似たようなものかも知れない。

そういう意味では、京極夏彦『文庫版 今昔百鬼拾遺 月』も似たようなものかも知れない。

これは、「鬼」と「河童」と「天狗」という3つの短い長編を合本したもので、あの京極堂の妹「綺譚月報」記者の中禅寺敦子と、『絡新婦の理』の登場人物だった女学生呉美由紀が、美由紀が巻きこまれるという形で起きた事件に二人で引導を渡すという形式のミステリ・シリーズである。

京極作品としてページターナーの力はあるけれども、どうもこぢんまりした感はまぬかれない。京極堂シリーズを自らパスティーシュしているともいえるけれども、ここには京極堂シリーズが持っていたおどろおどろしさが全く感じられないため、女学生呉美由紀が、京極堂の謎解きの倫理的な側面を語る役を担うことになるクライマックスが、どうも少女小説っぽく見えてしまって、感想としてはいまひとつなところである。まあ、オヤジの偏見かも知れない。

作者初めての長編という高山羽根子『暗闇にレンズ』は、その拍子抜けなタイトルとは裏腹の強烈なパンチが効いた1作だった。

作者初めての長編という高山羽根子『暗闇にレンズ』は、その拍子抜けなタイトルとは裏腹の強烈なパンチが効いた1作だった。

「LIGHTS」「CAMERA」「ACTION!」の3部構成の各編を、近未来の女子学生とその押しかけ女友達が街のあらゆる場所にある監視カメラを観察し撮影したりするSideAと、カメラが日本にやってきた幕末維新期の神戸からはじまり、舞台が横浜に飛んで置屋の娘がカメラに出会うSideBが、二つで短い1章をなしながら、その後はSideAとSideBが交互に語られていく。これまで芥川賞にノミネートされていたような長中編と違い、物語は具体的で(後半のSideBは高山SFになってくるけれど)、特に最初にひらがなで書かれたプロローグが、どこでこの物語につながるかを知ったときの強烈さは、ちょっと高山作品とは思えないほどだ。

この物語は基本的に「光/ひかり」が強いので、このすっとぼけたような響きのタイトルは、プロローグとそれにつながる強烈なショットを象徴しているように思われる。

また、この作品では作者の意図的なずらしが珍しくはっきりと行われている。その代表的なものが、SideBで語られる横浜の置屋にゆかりの女たちが代々映画/映像にかかわって行くのだが、最初のヒロインと次世代のヒロインはまったく血のつながりがなかったりする。しかし、SideAの語り手の女学生は間違いなく「ひかり」という女が連れ歩いていた「ひかり」の双子の兄の娘ルミの娘らしい。

最後まで読むと作品のテーマらしいフレーズが出てくるのだけれど、それはフィクションの倫理性を問うているようにも見える。

ハヤカワ文庫SFから女性が主人公のタイムマシンものが出るのと同時に、創元SF文庫の方も女性作家のタイムマシンものが出たが、ここは単発ものらしい創元のケイト・マスカレナス『時間旅行者のキャンディボックス』の方を読んでみた。

ハヤカワ文庫SFから女性が主人公のタイムマシンものが出るのと同時に、創元SF文庫の方も女性作家のタイムマシンものが出たが、ここは単発ものらしい創元のケイト・マスカレナス『時間旅行者のキャンディボックス』の方を読んでみた。

内扉のあらすじ紹介にあるように、1967年のイギリスで4人の女性科学者がタイムマシンの開発に成功、しかしそのうちの一人がタイムマシン酔いのため肝腎の実演記者発表で錯乱状態になり、これがきっかけとなってグループを追いだされてしまう。そして残る3人は結局独占的なタイムマシン運用組織「コンクレーヴ」を立ち上げ、成功するのだった。

ということで、追い出された女性科学者の視点で物語が進むのかと思ったら、あに図らんや、短章を積み重ねてその短章ごとに出てくるさまざまな登場人物(ただし女性ばかり)の視点で語られるのであった。なので、この話には単独の主人公がいないかわりに、「コンクレーブ」の独裁的な会長となったもと4人組の女性科学者のひとりが敵役で、追い出された女性科学者の孫(女性精神科医)が仇を討つことになる。また冒頭、オモチャ博物館へボランティアに出向いたその初日にいきなり地下室で遺体(女性)を発見してしまった黒人女学生は、その遺体が誰なのか知りたくて「コンクレーヴ」を就職先にしてしまうのだが、ヒロインという意味では、こちらもヒロイン的な視点で語られている。

とにかくこの世界では女たちがタイムマシンの守護者なので、あらゆる冒険は、女同士の三角関係も含め、女たちがするのである。まあ、それこそ昔のSFはこれらを演じていたのはすべて男たちだったわけで、それがすべて女になったところで、面白さに違いがあるわけではない。ただ、前にも書いたけれど、もはやタイムマシンはファンタジーの世界のガジェットになってしまっているので、ここでも時間犯罪/事件のサスペンスを生み出すために使われているとも云える。

今回は長編ばかり読んでいるのだけれど、唯一の短編集がシェルドン・テイテルバウム&エマヌエル・ロテム編『シオンズ・フィクション イスラエルSF傑作選』、この冒険的な出版物を出したのはやはり竹書房、スゴイねえ。

今回は長編ばかり読んでいるのだけれど、唯一の短編集がシェルドン・テイテルバウム&エマヌエル・ロテム編『シオンズ・フィクション イスラエルSF傑作選』、この冒険的な出版物を出したのはやはり竹書房、スゴイねえ。

巻末に編者たちによる「イスラエルSFの歴史について」というかなり長文があって、これを読むと、あのファンタジックなエピソードの宝庫である旧約聖書の国では、SFが一般的になるのは1970年代以降どちらかというとつい最近のことであるようだ。もっとも作品の善し悪しとは別に、ここに収録された16編の短編のなかには典型的なSFとして書かれたものもあるが、アンソロジー全体からはSF小説っぽさがあまり感じられない。どちらかというと文学的な、もしくはストレンジ・フィクション的な印象が強い。

ユダヤ人を前面に押し出していた作家では、以前アイザック・B・シンガーを読んでその力強い幻想性にビックリしたことがあるけれど、それに較べればこのアンソロジーに収められた作品群はモダンといえる。ただ、それでもところどころシンガーが発揮した幻想性のエコーが感じられる作品も混じっている。

読んだことのある作家は、大方の読者がそうだろうと思われるが、ラヴィ・ティドハーだけ。その他の15編は初めて知った作家ばかりだ。そのティドハーは太陽系に人類が進出した時代に多民族ユダヤ人の場所とでもいえそうなイスラエル/セントラル・ステーションを描いている。続くガイル・ハエヴェン「スロー族」は文化人類学SFで、ケレン・ランズマン「アレキサンドリアを焼く」もデジタル時代の情報人類SFだけれども、このアンソロジーの印象の大きな部分はその次の、死者とのテレパシーを描いて不気味さを醸すガイ・ハソンの中編「完璧な娘」以降の作品群だろう。特にニタイ・ペレツ「ろくでもない秋」がそのニセ聖人を使う手つきとそれを眺める主人公の視点に、モダンな欧米小説みたいな手触りがあり、ストレンジ・フィクションの印象を強めている。巻末のシモン・アダフ「立ち去らなくては」もブラッドベリに捧げられたSFパスティーシュではあるけれど、読後感は奇妙な味のする1編だ。

それにしてもこんなものを出版社に持ち込む訳者代表の中村融さんもすごいけれど、それをホントにまるごと1冊として出版してしまう竹書房の太っ腹はもっとスゴいなあ。おかげでイスラエルにもSFはあるんだと分かったので、それはそれで嬉しい。

眉村卓『その果てを知らず』は、眉村さんの遺作長編と云うことになるらしいけれど、SF作家のとしての回顧録的な部分と闘病しながら作家として文を綴る現在の日々を、小説として短い章を重ねてひと繋がりにしたもの。

眉村卓『その果てを知らず』は、眉村さんの遺作長編と云うことになるらしいけれど、SF作家のとしての回顧録的な部分と闘病しながら作家として文を綴る現在の日々を、小説として短い章を重ねてひと繋がりにしたもの。

限界的な体力のため、いわゆるSF小説としての結構を無理に作らず、それでもあくまで小説としての体裁を守るところに眉村卓らしい律儀さが感じられる。

日本SF第1世代の懐古的な作品は豊田有恒も最近出しているけれど、眉村さんの書き方は奥ゆかしくて、微笑ましい。そして驚いたのが、作中主人公に最も強く絡んでくるのが、帯に惹句を寄せている南山宏(森優)がモデルと思われる人物であることだ。やはり眉村さんにとっても第1世代の誼は使いやすかったと見え、それがまたいまや伝説の時代となった若き第1世代の熱気を思い起こさせる。

あと投薬の関係で、眉村さんも超リアルな幻影を目にしたことを書いているのだけれど、以前読んだ渋澤龍彦の『都心ノ病院ニテ幻覚ヲ見タルコト』を思い出した。

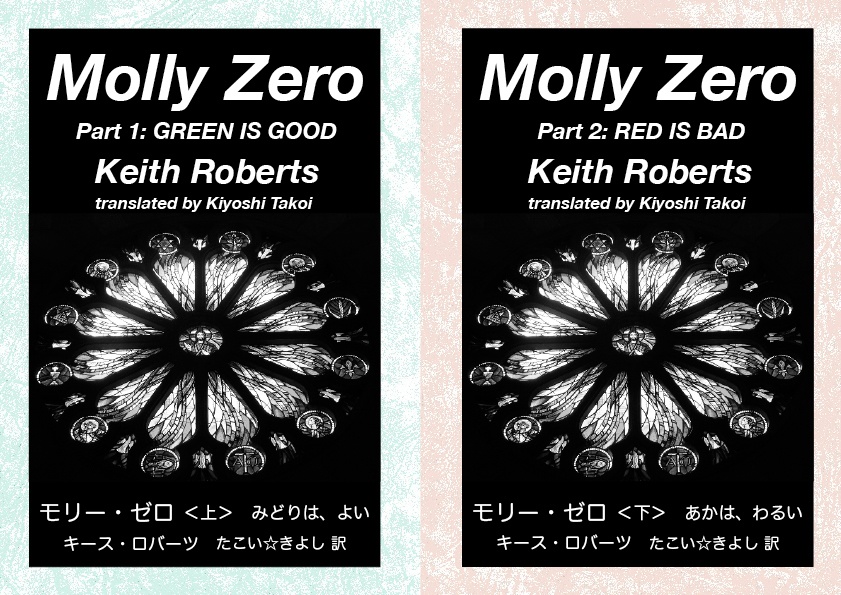

今回取り上げる変わり種の1冊目が、ウン十年前の東北大学SF研出身で、「糸納豆EXPRESS」という個人ファンジンを長年紙媒体からHPに移行しながら発行し続けている蛸井潔さんの初翻訳書、たこい☆きよし訳キース・ロバーツ『モリー・ゼロ』(〈上〉みどりは、よい/〈下〉あかは、わるい の2分冊で自費出版)である(各500円で買うことが出来ます)。

今回取り上げる変わり種の1冊目が、ウン十年前の東北大学SF研出身で、「糸納豆EXPRESS」という個人ファンジンを長年紙媒体からHPに移行しながら発行し続けている蛸井潔さんの初翻訳書、たこい☆きよし訳キース・ロバーツ『モリー・ゼロ』(〈上〉みどりは、よい/〈下〉あかは、わるい の2分冊で自費出版)である(各500円で買うことが出来ます)。

いかにも昔懐かしいファン出版を思わせる装幀だけれど、70年代の大学生たちと違って、たこいさんはちゃんとイギリスのエージェント(キース・ロバーツは故人なので)を通じてファン出版限定の著作権をとっているのです。

そしてたこいさんはそのファンジンを読んだことがある人なら知っている個性的なフォントを使って訳文とし、ファン出版ならでは膨大なたのしい訳注(原文に関する通常のものだけでなく、ヒロインや他のキャラへのツッコミや作品世界への感想、果ては原作者の意図にも言及)を施し、ネットで見つけたジョー・ウォルトン『モリー・ゼロ』についてのエッセイを訳して(本人の承諾あり)、そして上巻下巻それぞれに付いている「訳者あとがき・解説」がある。そこには原作の各章に着けられた章題から児童文学としての『モリー・ゼロ』を考察する「ごほうびと妖精たち」や「ふしぎの国のモリー」をはじめとしたたこいさんが本書を翻訳する中でつかみ取ったテーマについて、エッセイをいくつも掲載していてこれがまた面白い。

さて、肝腎の作品の方の話なんだけれど、これが全編2人称で書かれた長編なのである。2人称のSF(?)長編というとスタージョン『きみの血を』を思い出すけれど、高校生くらいの少女を主人公としたこのヤングアダルト的な作品は、スタージョンとは話の内容が違いすぎて、ちょっとほか比較できるものが思い浮かばない。1人称や3人称で書かれたもののなかには、あるかも知れないけれど。

冒頭、あなた/モリーがいくつもホームがある駅で、大勢の同年代の少女たちと一緒に指定された客車の前で寒さに震えながら乗車指示を待ち、乗り込む場面からはじまる。これは、それまで住んでいた〈寄宿舎/ドーム〉を出て、寝台列車に乗り、新しい寄宿舎に移る大勢の少年少女を、それまでいたところからシャッフルする〈分散〉の光景だった。

というところからはじまるのだけれど、2人称はモリーに密着した視点の語り/騙りで進行する。しかしここでの物語の魅力は、モリーの自意識が捉えるいろいろな出来事であり、最初の親友となるリズ6(6はすぐに省かれてリズと呼ばれる)や新しい〈宿舎/ドーム〉で生まれてはじめて親しくなった「運命の」少年/男ポウル70(ポウルもその後は70が省かれる)と出会うモリーの心の揺れなのだ。特にリズの造形がすばらしく、この子は、全編にわたってモリーを振り回し続ける(というか舞台転換進行役の)ポウルくんと違って、第1章だけで強制的に排除されてしまうので、ひときわ印象に残る。

全6章からなるこの長編は、全体としてはかなりシニカルなアフター・ザ・ホロコーストもののディストピアを扱ったSFで、そのテーマに作品の価値を求めてしまうと、やや興ざめするけれど、この作品が心に残るのはどこまでもモリーが感じる世界の瑞々しさであり、それはモリーが初めて働くことを覚えた第3章と、(ポウルが参加を準備した)ジプシー/ロマニーの集団であるカルナヴァル(フェア/移動遊園地)の中での生活が描かれる第4章に見事に描かれている。

第5章と第6章を通じてSF上のテーマであるディストピアの「ワルプルギスの夜」が描かれ、年寄り世代にはあくまでそんな結末はイヤだというようなエンディングが待っているが、それを含めてモリーの感じる世界は十分に魅力的だと思う。

最後にたこいさんは、ジョー・ウォルトンが指摘する「2人称が不気味なものになる」ことを、男性視点の「きみ」で冒頭と結末を試訳して見せることで、読者にその本質を感じさせるようにしている。実際モリーに愛着を持ったあとで、男性視点2人称は非常に気まずいものになっている。

そういえば第3章でモリーが下宿のおばさんと一緒につくるコーン・ドリーというワラ人形の写真が下巻の裏表紙に載っているんだけれど、これは偶然、蛸井さんの奥さんの写真ファイルにあったものだそうだ。

今月の変わり種はもう1冊は、ノンフィクションである。

今月の変わり種はもう1冊は、ノンフィクションである。

2016年オリンピックがブラジルのリオだったことに合わせていっぱい出されたブラジル・ポップ(MPB)1000円CDの中で、20枚以上集めたのがカエターノ・ヴェローゾだったことは前に書いた記憶があるけれど、先日かおるさんのmixiで、CDのライナーノーツに何回も引用されていたカエターノ・ヴェローゾ『熱帯の真実』が出たのを知って、早速アマゾンに注文してみた。

翻訳者が原書を入手して20年ぶり完訳なったというこの本は、通常の四六判よりひとまわり大きい上に、本文だけで上下2段組480ページ、解説・索引を含めた総ページ数は542ページという大冊。人名索引だけで12ページ900人以上、その9割以上が初めて目にするような名前ばかりというシロモノだ。それでも読む気になったところがカエターノの魅力というものなんだろう。

まず思っていたのと違ったのは、これは生い立ちからはじまる自伝には違いないが、カエターノが「トロピカーリア」という60年代末にジルベルト・ジルたちと録音したオムニバス・アルバムとそれに共振した周囲の文化人たちが起こした文化/音楽ムーヴメント「トロピカリズモ」及びその後の権力側(軍事政権)による逮捕監禁、釈放と国外追放、ロンドンでの生活と帰国後の最初の活動までを詳細に思い起こし検討した作品であり、70年代半ばまでで終わっていたこと。すなわちこれは『トロピカリズモの真実』なのであった。

カエターノ・ヴェローゾは、本書の帯にも引用があるように不本意にシンガー・ソングライターになった人で、幼い頃から人前で歌を歌うことになれていたけれど、本人は哲学志向タイプの映画監督になりたい人だったらしい。なので、42年生まれなのにカエターノはエルヴィスやマリリン・モンローには惹かれなかったという。

しかし17歳の時に初めて聞いたジョアン・ジルベルトがカエターノにとって最初からブラジル音楽の神髄を表した人物だったことは本書を通して一貫している。そんなカエターノが結局ブラジル有数のシンガー・ソングライターになるきっかけは、妹のベターニアが歌手として舞台に引っ張り出されることになり、その保護者代わりを務めるうちに音楽芸能界と繋がり、結局ミュージシャンとしての道が開けてしまったということらしい。

そして同世代のジルベルト・ジルやガル・コスタ(コスタという芸名はカエターノは嫌いだったという)がいて、ガルと共同で作ったデビュー・アルバムこそ見事な歌のアルバムだったが、ビートルズの『サージェント・ペパーズ・・・』を耳にしたあとで作り上げたソロ・デビュー作『アレグリーア・アレグリーア』は同時代的にトンがった曲が多くなり、間を置かずにジルやコスタやその他大勢の協力者(ベターニアは入っていない)と作り上げたのが、実験的な『トロピカーリア』というアルバムだった。この「トロピカーリア」が単に音楽そのものではなく「トロピカリズモ」というムーヴメントになった/もしくはそのように感じられたために、当局に反体制を扇動するもののように解されて、逮捕劇へと進むのだった。

カエターノは先に捕まり、ジルもそのあと捕まって二人とも連行され、同じように連れ回されるものの、ジルとは常に別々に取り扱われた。この2ヶ月に及ぶ拘留の体験談は短章を並べた本書の構成の中で唯一「ナルシスの休暇」と題されて50ページを費やしている。これは非常に印象的な文章で、まるでマジックリアリズム作品の一節を成しているかのような雰囲気がある。この経験がカエターノに及ぼした影響は本書の後半を支配しているし、それは本人が言うように25年を経た執筆当時、そして2017年に書かれ本書にも収められた長い新版序の現在に至ってもまだ検討に値する経験となっているようだ。

ということで、少々長く書いてもこの本の印象を紹介することは不可能に近いので、ここら辺にしておこう。これを読む日本人がどれくらいいるのか分からないけれど、『キース・エマーソン自伝』よりもはるかに一般的な読書体験として読む価値があるだろう。ちなみに本書では1回だけエマーソン・レイク・アンド・パーマーが出てくる。もちろんカエターノは彼らに何の興味の持っていなかったけど。