内 輪 第358回

大野万紀

6月20日に、オンラインで開かれたSFファン交流会に参加しました。

6月20日に、オンラインで開かれたSFファン交流会に参加しました。

仕事でzoomの会議は使っているけれど、100人を超えるイベント参加は初めて。でも大きな問題なくごくスムーズに運営されていました。

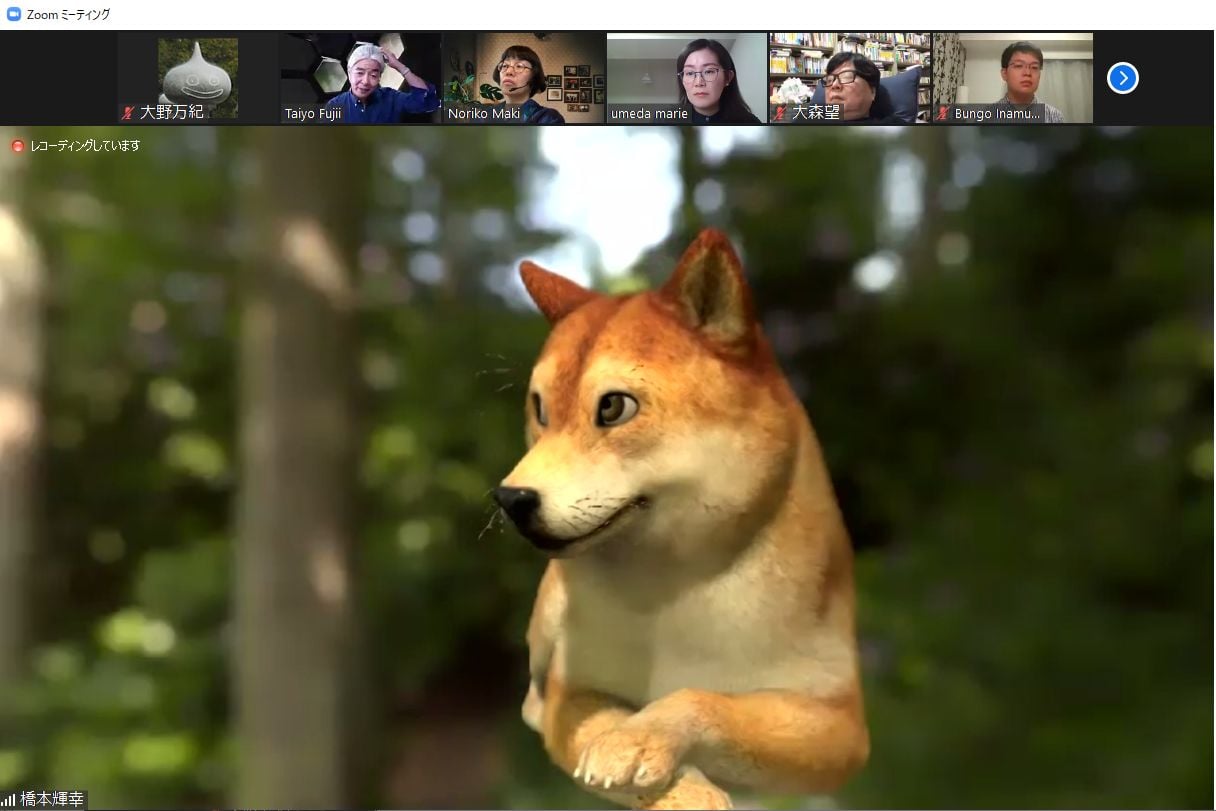

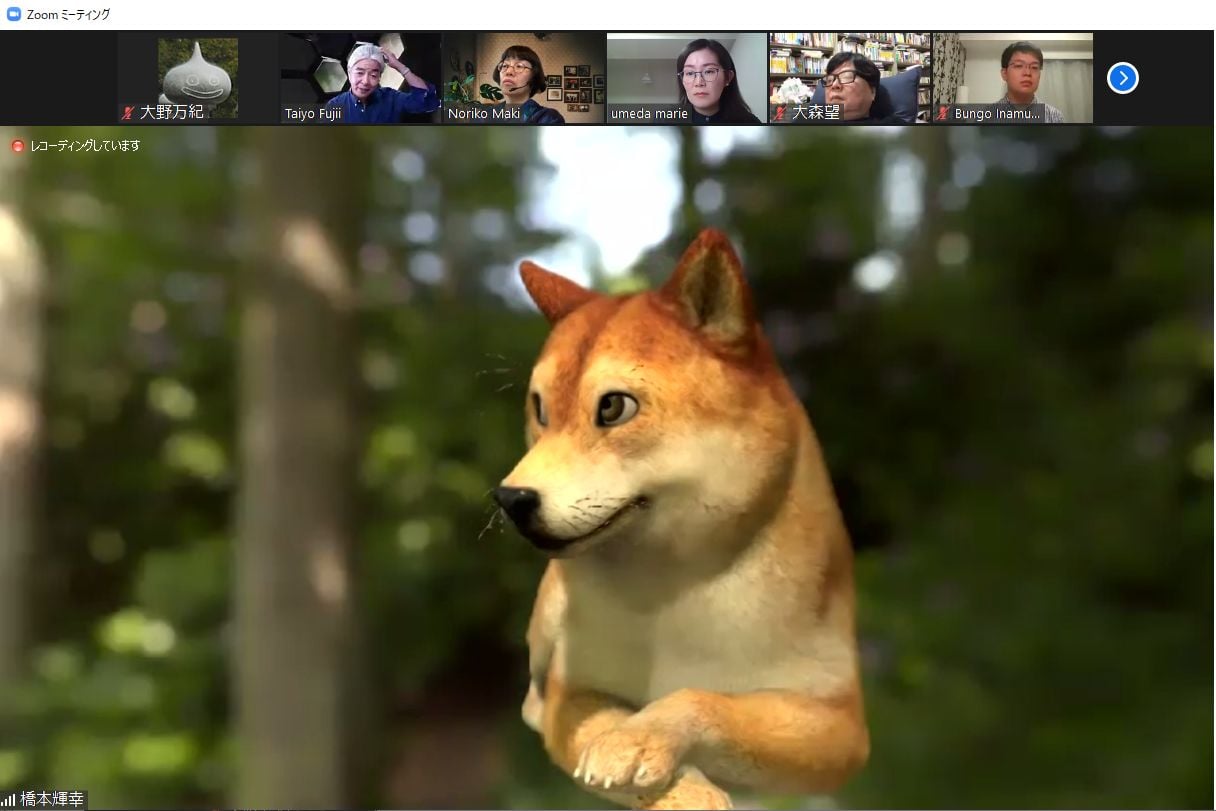

今回のテーマは「今こそ中国SFを楽しもう!」。『三体II』が出たばかり(実はその日ぼくはまだ買っていなかったのだけど)ということで、橋本輝幸さんを司会に、大森望さん、ハヤカワの梅田さん、藤井太洋さん、北原尚彦さん、中国語翻訳の稲村文吾さんらが顔出ししてパネルディスカッション。内容も大変面白く興味深かったけど、顔出し不可だった橋本さんの柴犬のアバターが超可愛い! ちゃんと動くし。

『荒潮』を訳した中原さん、中国語版(電子版じゃない)とつき合わせてチェックしようとしたが、OCRが信用できないと、一文字ずつGoogle翻訳に手書き入力したとのことで、そんな無茶な、今どきのOCRはすごいんよ、とイジメられる。

本会が終わった後、二次会モードになったので、ぼくも顔出しして会話に参加。久しぶりのSFファンの雑談会で楽しい。『三体』はベイリーかホーガンか、とか、そして、「ラファティ・ファンはスマホが使えない!」という驚愕の事実も明らかになりました(1例だけですからね。本気にしないで!)。

とても楽しい会でした。ゲストのみなさん、主宰のみいめさんを初め、スタッフのみなさんにも、大変ありがとうございました。

写真は、橋本さんのアバターわんこのスクリーンショットです。

それでは、この一月ほどで読んだ本から(読んだ順です)。

『7分間SF』 草上仁 ハヤカワ文庫

『7分間SF』 草上仁 ハヤカワ文庫

『5分間SF』の次はコレと帯にあるが、7分間となると普通の短篇だ。91年から2006年までSFマガジンに掲載された10編と書き下ろし1編が収録されている。ユーモアSFといえる作品や、ショートショート的なアイデア主体の作品もあるが、むしろダークな雰囲気のある本格SFが多い。そしてほとんどの作品が現代的なテーマを扱っており、決して気楽に読める懐かしいタイプのSFなんかじゃない。

順に見ていこう。

「カツブシ岩」は、異星の遺跡調査に向かった調査隊が最後に出会う運命という、オチ重視のブラックユーモア風な作品だが、こうなるだろうと思わせておいて裏をかく手際は素晴らしい。またその土地をよく知っている原住民のガイドと外から来て自分たちの仮説を押しつける研究者たちの関係を、単なる住人とよそ者との対立ではなくもっと深いものとして描いているのもうまい。

「キッチン・ローダー」はサイバーなハードSFだ(というか、作者のSFには特にIT系の最新テクノロジーが普通に溶け込んでいる)。あらゆる電化製品がネットワーク化され、人間の意識をロードしてコントロールできるという設定で(何でわざわざ人間がコントロールしないといけないかは今は問わない)、子育て中のシングルママが出勤前の慌ただしい時間に、子どものいたずらでしっちゃかめっちゃかになるのだが、これもオチが効いている。次々と機械にシームレスに入り込む描写が気持ちよく、20年近く前に伴名練を先取りしているじゃないかと思う。

「この日のために」は〈世界を救う者〉としてランダムな多様性――他とは違う不適合――をもって生まれ、日常生活で差別されてきた純粋な心をもつロボットが〈世界を救う〉話。だが結末はショッキングだ。

「カレシいない歴」は書き下ろし。居住不可能となった異星から救出された一人の異星人の、その生殖様式を扱った本格SFだ。ティプトリーもかくやという驚くべき異星人の生態を、女子高校生っぽい文体で語っていて、そのギャップも面白かった。

「免許停止」は危険なスピード狂が暴走行為を行い、裁判で免許停止をくらったことにわがままな気持ちを吐きだしている話かと思いきや……。自動運転車とのやりとりもそれっぽい感じだ。

「スリープ・モード」は人間もリソースを省エネで効率化するため、コンピュータと同様に何もしないでいるとスリープ・モードに入るというアイデアが秀逸な傑作。何ヶ月もかかる惑星間飛行をスリープ・モードに入る錠剤を飲んで主観的には短時間ですませるのだが、手違いでたった2秒間の無活動状態でスリープしてしまう錠剤を飲んでしまった宇宙飛行士たちの、手に汗握る危機また危機をスピード感あふれる描写で描いていてとても印象的。

「チューリング・テスト」は、宇宙で発生した事故現場に、本当の遭難者と、救助訓練用のシミュレーションマシンが混在してしまい、誰を救助すればいいのかわからなくなったという話だ。シミュレータの人工知能がよく出来ていて、本当の人間のような会話をする。さて本物はどれか。確かにチューリング・テストではあるけど、これって人狼ゲームのシチュエーションだよね。

「壁の向こうの友」では、事故で幼いときから何年もの間岩壁の向こうに閉じ込められ、こちらの世界を知らずに暮らしてきた兄妹が、壁を外から叩く音に気づき、少しずつ外部とのコミュニケーションを進めていく。最後は救出されるのだが、これもまたショッキングな結末を迎えるのだ。希望と絶望、そしてもう一つの日常という、ダークな物語である。

「緊急避難」は人類とは異なる考え方の異星人が地球で事件に巻き込まれ、同じ種族の博士がその裁判に関わるという法廷ものといえる作品だが、「緊急避難」という法律用語が異星の論理で拡張されていく。その先にあるものは非常に論理的ではあるが人間にとってはとても恐ろしい情景となる。

「ラスト・メディア」は技術文明が衰えて、過去のインフラが次第に故障していき、いくつかに分かれた都市国家間の通信手段が人間の使者を送るしかなくなった世界の物語である。故障した部品を調達するために相手国に使者を送るのだが、国家の機密を知ってしまうため、使者は任務を果たすと殺されてしまうのだ。使者に志願した主人公は、画期的なアイデアで、死なずに済む方法を考え出す。そのアイデアとは……。このオチはわかりやすい。

ラスト「パラム氏の多忙な日常」も面白かった。時間旅行が普通にできる世界のビジネスマンであるパラム氏は、恐ろしく複雑に入り組んだスケジュールを脳内に埋め込んだ秘書に立てさせ、時空を超えて世界を飛び回っている。そこにスケジュール管理能力のない奥さんとの結婚記念日を祝うために、精妙に組まれたスケジュールがどんどん変更され、組み直されていく。時空間の移動方法が飛行機だったりバスだったりと面白く、パラム氏の多忙さがよく描かれているのと、最後のとてもほっこりとする結末がいい。草上仁は本当にうまいなあ。

『星系出雲の兵站 -遠征-4』 林譲治 ハヤカワ文庫2

『星系出雲の兵站 -遠征-4』 林譲治 ハヤカワ文庫2

次巻で完結とな!

本巻はほぼ3で出てきたそれぞれの物語の続編となる。とりわけ、ガイナスの母星と思われる敷島星系での異星人ゴートの探索は、ミリタリー面を離れて未知の文明や生態系を手探りで発見していく、本格的な宇宙冒険SFとなっていて読み応えがある。意表をつく発見が次々となされ、人類とは異質な知的生物の成り立ちやあり方が次第に見えてきて本当にワクワクする。まだすべてはつながっておらず、断片的だが、そこから想像される壮大な時間の流れと悲劇的な歴史は、本書の人類側の描き方が今の地球の延長線上にあるように描かれている(実は断絶があるはずだが)のに比べて、恐ろしく異質な恐怖と哀しみを感じさせる。そして3でもほのめかされていた、星系出雲の人類の、霧に包まれた過去とゴート文明との関係が、まだ明確ではないがより深刻な様相を呈してくる。

一方、壱岐星域における烏丸司令とガイナスのコミュニケーションは、ガイナス側に分裂が生じたうえ、極めて危険な状態となって、これまでのガイナスの集合知性〈五賢帝〉とのコミュニケーションを水の泡とするような事態となっていく。まだ人類の側に余裕があるように見えるものの、ハラハラする要素が次第に見え隠れしてくる。そして本書の最後の最後、たった2行で描かれる衝撃! うわぁ、本当にどうなるんだろう。しかも次巻で完結って……。

それにしても、この「-遠征-」編では、兵站や経済を含めたリアルなミリタリーSF的要素は(しっかりあるのだけれど)薄れて、むしろ異質な知的生命との遭遇という本格SFの要素が濃くなっている。それも瞬間的で偶然の事故的なコンタクトではなく、遙かな太古からの結びつき・絡み合いが示唆されている。軍事的な側面はその現れの一つに過ぎないのかも知れない。敷島星系で発見された太古の宇宙船の残骸に人類の数字が刻まれていたなどという描写には、背筋が冷たくなるような底知れない恐怖とセンス・オブ・ワンダーを感じる。

本当に、この全てがあと1巻ですっきりと完結するのだろうか。それとも深い余韻を残すことになるのだろうか。いやどちらにしても傑作であることに変わりはないのだが。

|

|

『アンドロメダ病原体-変異-』 マイクル・クライトン/ダニエル・H・ウィルソン 早川書房

クライトン『アンドロメダ病原体』の、50年ぶりの続編というわけだが、遺族公認の上で書かれた全くのオリジナル作品である。

あの事件の50年後に、同じ病原体が変異して再び人類に襲いかかる。本書はその危機の6日間を描く技術的なドキュメンタリーという体裁をとっており、登場人物にも前作の関係者が出てくるなど、まさに続編といえる作品だが、読後感はずいぶんと異なる。2019年の作品だが、新型コロナの前に出版されており、パンデミックとは関係ない。そして頭の方こそ疫病発生をサスペンスたっぷりに描いているのだが、途中でがらりと方向性が変わる。

アマゾンの奥地に発生したアンドロメダ病原体の変異体による異変。それを察知したアメリカ軍による、第二次ワイルドファイア計画が発動する。よりすぐりの科学者たちがハイテク装備を身につけて現地へ向かう。ドローン、ニューラルネットワーク、ナノテクといった最先端のテクノロジーが投入される調査行はまさに現代テクノスリラーというにふさわしい。

ちなみに作者のダニエル・H・ウィルソンはロボット工学の専門家で、『ロボポカリプス』の作者であり、『ゲームSF傑作選 スタートボタンを押してください』の編者でもある。

しかし、調査隊はジャングルの中で疫病に感染したと思われる原住民の襲撃を受けて……このあたりから、この計画に、科学者たちも知らないもう一つの秘密が隠されていることが明らかとなってくる。国際宇宙ステーションISSで、筋萎縮症のため半身不随ながら、脳=コンピュータ・インタフェースによってロボットを自由に操る女性宇宙飛行士が登場し、舞台は宇宙の高みへと広がっていく。ここで挿話として語られる20世紀後半の宇宙開発の歴史は、現実の宇宙開発をなぞりながらも、アンドロメダ病原体の存在を前提とした、並行世界の歴史であって、とても面白い。

かくてアンドロメダ病原体の真の姿が明らかとなり、物語は何と『2001年宇宙の旅』のテーマやフェルミのパラドックスをめぐる本格宇宙SFの様相を呈するのだ。いやあ面白い。もちろん、調査隊の中で異質だったオタク気質のヒーローと、調査隊のリーダーであるインド出身の女性科学者、そして現地人の子どもを含めた、危機また危機の派手な冒険や、淡いロマンス、親子の情愛などもからめた映画的なエンターテインメント性もたっぷりだ。ただ、面白いんだけど、この後半のSF的展開には、えっ、どうして?と突っ込みたくなるような要素も多い。ハードSF的な厳密さと、物語重視の展開がバランスを崩しているようなところもある。でも面白いんだけどね。ぼくとしてはクライトンの前作のストイックさが大好きなので、ちょっと盛りすぎではないのかと思えたのだった。

THATTA 386号へ戻る

トップページへ戻る

6月20日に、オンラインで開かれたSFファン交流会に参加しました。

6月20日に、オンラインで開かれたSFファン交流会に参加しました。