|

|

| ���̃O�����V�b�v | SF���̊Ŕ����h�ł� |

�@�����̃��|�[�g�͌l�I�ȃ��������ɋL�ڂ��Ă��܂��̂ŁA�s���m�ȏꍇ������܂��B��肪����Β������܂��̂ŁA���A�����������B

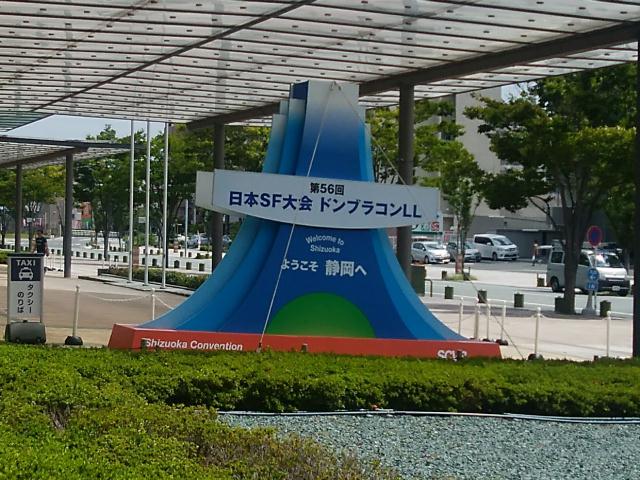

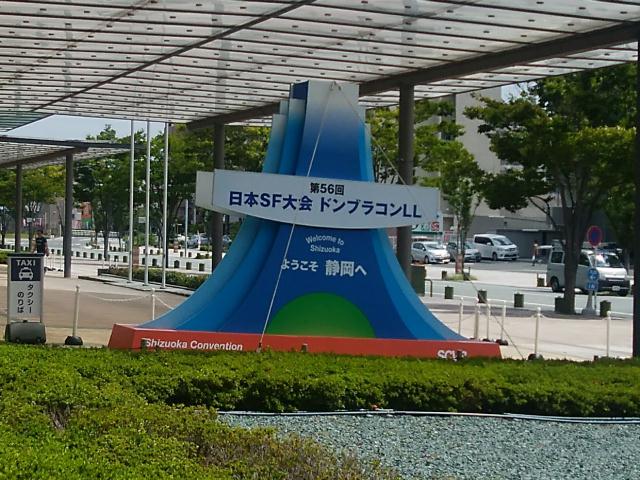

�@���N�̓��{SF���͐É��s�ŁA�W���Q�U���i�y�j�ƂQ�V���i���j�ɊJ�Â��ꂽ�A�u�h���u���R��LL�v�ł���B

�@�h���u���R��LL�́A�É����R���x���V�����A�[�c�Z���^�[�u�O�����V�b�v�v�����ɂ����A�s�s�^���B

�@��N�ƈႢ�A������f���炵���V�C�Ɍb�܂ꂽ�B�V��ォ�������V�����ɂ́A���Ƃ������̐ȂɁA���R����悳��Ă����B���R����͍���͈�ʎQ�����������B�É��ɒ������̂͂P�P���O�ŁA���肬��J��ɊԂɍ������Ԃ������B

|

|

| ���̃O�����V�b�v | SF���̊Ŕ����h�ł� |

�@�J��̎i��͒r�V�t�����Ă����̂����A���_�����ɂȂ��Č��B�܂������ޏ��̎�܂͂킩���Ă����̂����ǂˁB

�@���R����̎�҂͏o�Ȃł����A�㗝��܁B���コ��Ɏ��̌��f���������Ƃ̂��Ƃ������B

�@�m���t�B�N�V��������̒r�V����̃X�s�[�`�A�uSF�͑��̐��E�Ɍ����ĊJ�������B���̑��ɂƂĂ��~��ꂽ�BSF�̒��Ԃ݂͂�ȁh�ρh�ł����i��ꔚ�j�B�݂�ȃG�C���A���ł����B�킽���������ɂ��Ă����Ǝv���܂����v�B

�@�A�[�g����̉������V����͍�65�B���͊G���ނ���Ȋw�Z�p�ɋ����������āA�F���D�̃f�U�C�����i���̌�������j�l�����肵�����Ǝv���Ă��邻�����B65�ɂȂ��Ă��܂��܂��ς���Ă����B���x�̓A�j���̐ݒ������̂��Ƃ��B

�@�R�~�b�N����͏H�{������́u�����T200���v�B�H�{���u�����l����̂̂͂�����z�Ȋw�}���K�������Ƃ́v�Ƃ����u������Ƃ������ݎ��̂�SF�ł��v�Ƃ̔����ɔ���B

�@���f�B�A����̈��삳��͖Z�����ė����Ȃ��Ƃ������Ƃő㗝���_�����G����B���_��܂ɂ��āA����͉�������Ȃ����A�[���猩��Ɗ��������ɂ��Ă���Ƃ̂��ƁB

�@�C�O�Z�ѕ���͂Q�삪������܁B���N�̃��[���h�R���ŎB�e���ꂽ�P���E�����E�̎�܂̂��ƂƁA�������e�B�v�g���[�̈⒘�Ǘ��l�̃W�F�t���[�E�X�~�X�̃R�����g�����[���h�R���ɗ��Ă����p�b�g�E�}�[�t�B�[����ǂ����r�f�I�������ꂽ�B�u�V�~�����N���v�͑���̔~�c���㗝��܂����A��ҁE�Ñ�̃R�����g���ǁB�u���N�̓G���X���u���̒��v������̂ŁA�܂������Ă�Ƃ͎v��Ȃ������B�����Ȃ�u���̒��v�ɓ��[���Ă����B����Ȃ痈�N���P���E�����E�Ŏ���āA���_�O�A�e���߂��������v�����āB

�@�C�O���ҕ���́A��҂̃s�[�^�[�E�g���C�A�X�{�l���������Ă��āA��҂̒�������Ƃ�������ɓo��B��������́u�ڂ��͖|��҂ł����Ēʖ�Ȃ��v�Ƃ����A�g���C�A�X�̃X�s�[�`��v��B

�@���{�Z�ѕ���̑��쌴�X����́A�����Ȃ�e���V�����������U��Ȃ���o��B�����P�I�N�^�[�u�����A�����ŕ������ɂ������A�ǂ������͗\���҂��Ƃ����Ă���l�q�B�������悭�킩��Ȃ��}�j�t�F�X�g��錾���Ă����B

�@���{���ҕ���̏��ёO����A�������ɑ��삳��̌ゾ�Ƃ��ɂ������B��N�̓E���g���}��50���N�B����4�̂Ƃ������E���g���}�������_�ł���ASF�̃|�C���g�Ȃ̂��������B�����A�Ƃ�킯�����������B�\���ʔ���SF�͉��b�Ƌ�ʂ����Ȃ��������B

|

|

| ���_���^���̌�A��҂̎ʐ^�B�e | �����ƕ��u�����T�v |

�@�ŏ��ɍs���������uSF�Ɛ����Ɛ��I���l���v�B�F�X�Ɣ����Ȃ��Ƃ�����̂ŏڂ����͏����Ȃ����A�ƂĂ��h���I�Ŗʔ�����悾�����B�����ł�LGBT�i�Ƃ����������͂��������ς�����̂����j�́A�l�X�ȑ��l���̖�肪�A�����ɐ����鑶�݂Ƃ��Ă̗��ꂩ��_�����Ă����B�܂��͕��ނ̖��B������B�@���̂́i��`�q�́j�����A�j�A���A�����Đ�V�I��InterSexual�ɕ������B�A�����F���A�j�A���AX�i�G�b�N�X�j�ɕ������BX�͂���ɍׂ������ނ����B�B���u���i�����Ώہj���A�j�A���A�����i�j�͒j�Ƃ��āA���͏��Ƃ��đ���j�A�S���i���ɊW�Ȃ�����j�ANonSexual�i�l�͈����邪���~�͂Ȃ��j�AAsexual�i���~���Ȃ��j�ɕ������B�@�A�B�͓Ɨ����ۂȂ̂őg�ݍ��킹�͑�ςȂ��ƂɂȂ�iX�͈�ł͂Ȃ��j�B����Ɏ��F�̐��Ƒ��F�̐����قȂ�ꍇ������B����Ȃ�₱�������̓D�����������ꂽ���E�����@�[���C�̐��E�ł����āA�����ɂƂĂ����S�n�̗ǂ����������Ƃ����������������B

�@�Q�R�}�ڂ́A�u�r���`�Y�A�ŐV��w���͂�F���͖��{�̋��̂悤�Ɂx�����v�ցB84�̍r�����V��ɂ��Č��̂��B�o���͍r������𒆐S�ɁA�F�F�V�A�O�Y�S�k�A�������A���a�c�W�̊e���B�O�Y����͍r���S�W�̕ҏW�ψ��A��������͏o�ŎЁE�ʗ��Ђ̕ҏW�҂��B�V��͔������ƎO����i�w�����������ĂΕs���x�w���V���e�t�@�����@�̏��̉��́x�Ɩ{��j�̍ŐV��ŁA1�N�������������낵�B�{���͎���ɏo������̂��̂����������������Ƃ��ď��������Ƃ����B�����Ƃ��ẮA�}�j�G���X�����w��O�ʂɉ����o���Ă��邱�ƂŁA���R�G����̉�������������A�r�����g���uSF�̓}�j�G���X�����w���v�Ƃ����B

�@�Q�R�}�ڂ́A�u�r���`�Y�A�ŐV��w���͂�F���͖��{�̋��̂悤�Ɂx�����v�ցB84�̍r�����V��ɂ��Č��̂��B�o���͍r������𒆐S�ɁA�F�F�V�A�O�Y�S�k�A�������A���a�c�W�̊e���B�O�Y����͍r���S�W�̕ҏW�ψ��A��������͏o�ŎЁE�ʗ��Ђ̕ҏW�҂��B�V��͔������ƎO����i�w�����������ĂΕs���x�w���V���e�t�@�����@�̏��̉��́x�Ɩ{��j�̍ŐV��ŁA1�N�������������낵�B�{���͎���ɏo������̂��̂����������������Ƃ��ď��������Ƃ����B�����Ƃ��ẮA�}�j�G���X�����w��O�ʂɉ����o���Ă��邱�ƂŁA���R�G����̉�������������A�r�����g���uSF�̓}�j�G���X�����w���v�Ƃ����B

�@�r������̓}�j�G���X���ɂ��āA���A���Y���ł͂Ȃ����Ƃ����������BSF�͉�������Ă������B����͔]�̎���ł���A�L���̎���ł���B���̂̓��A���Y���ł��A�ݒ�͉��ł�����ł����̂��A�ƌ��B�Ȃ��V���̕\���ɂ͔]�̎ʐ^�����邪�A����͍r������̎��g�̔]���Ƃ������Ƃ��B

�@�r�������84�ɂȂ��Ă����M�ӗ~�����ŁA�w�r�b�O�E�H�[�Y�x�̐V��ɂ��ẮA���r���܂ŏ����Ă��邪�A�}�[�������_�֍s�������Ȃ��̂ōs���l�܂��Ă���B�ł����̂���WEB�Ŕ��\�\��Ƃ̂��ƁB�܂��A�l�Ԃ͋L���ł����܂�Ȃ��Ǝv���Ă������A���͂�����Ɣ��Ȃ��āA�C�G�X�E�L���X�g���������Ǝv���Ă���Ƃ̂��Ƃ������B�܂��܂��̊���Ɋ��҂����܂�B

�@�����āA�u�Ǔ��@�R��_��v�ցB����7��20����77�ŖS���Ȃ����R�삳��ɂ́A�ڂ������Ȃ���ʉ�������A���ЂƂ����̘b�͕������������B�o���͍r���`�Y�A�F�F�V�A���c�܂���A���a�c�W�̊e���B�������A�قƂ�lj��a�c�����S�ɂȂ��Ă����B������A�R�삳��̎���Ŏ�������������Ă���̂����瓖�R���낤�B���A�R�삳��̕]�_�W���܂Ƃ߂Ă���Ƃ��낾�Ƃ����B

�@�R�삳��͉f��N�������B�Ⴂ���̃m�[�g���Ă���������A���̂������k���ɏ������܂�Ă����B���̂��납��_���������蕪�ނ����肷��̂��D���������悤���B�R�삳���w�@��w�̊w���̂���B�����Ƃ����f��̘b�����������A�����ɏo�Ă���̂̐��{�̕��i�����āA���̎R�͍b�R�ł͂Ȃ��̂��Ǝv�����B

�@�r�����o�Ȃ���Ă��邱�Ƃ�����A�R��E�r���_���̘b���҂��畷���B���������R�삳�u���{SF�̓A�����JSF�̌����Z��ɂ����Ȃ��v�Ɣᔻ�����̂ɑ��A�r�������{��Ƃ�ٌ삵���_���ł���B�R�삳���SF�Ƃ������t���L���I�Ɉ������̂ɑ��A�r�������SF�̈Ӗ����`���l���悤�Ƃ����B�r������̈ӌ��ł́A�_���͂���������SF�}�K�W���̕��ʍ��k��ɒ[���Ă���Ƃ����B�r������͎��ۂɂ͎R�삳��ƒ����ǂ������̂ŁA����͎R�삳��̖{�ӂł͂Ȃ������̂ł͂Ȃ����ASFM�ɍڂ����R�삳��̘_���ɂ́A������������Ă����̂ł͂Ȃ����Ƌ^���B

�@�R�삳��́uNW-SF�v���͖����S���P�ʂ̐Ԏ����o�����A���n�]�_�̕��ł������Ă����̂Ŗ��ł͂Ȃ������������B����NW-SF�ŎR�삳��Ɛe���̂������A�f�B�[�i�E���C�X����̃��[����F���Љ��B�f�B�[�i�͎R�삳����]����ق�̐����O�A�c�C�b�^�[�Œm�����̂��������B1974�N�ɓ��{�֗��ď��߂ēǂ��{SF���u���͂��܂ǂ����Ԃ��v�������B������莆�ɏ����ƁA�R�삳�甠�����ς���NW-SF���������Ă����B�p��������Ă��ꂽ�B���ɓ��{�֗����Ƃ��A�R�삳��{�l�ɏo��ANW-SF���[�N�V���b�v�̃����o�[�ƂȂ����B�Ō�ɏo������̂�2006�N�ɃA�����J�A��O�̂��ƁB����5�N��A�܂����{�ɗ������A�d�����Z�����A�܂�����Ƃ͂Ȃ������B�Z�����̂ł܂���ŁA�܂���łƂ����v���Ă����B���̂��Ƃ����ƂĂ�������Ă���A�ƁB����Ȋ��S�[�����[���������B

| �u�r���`�Y�A�ŐV��w���͂�F���͖��{�̋��̂悤�Ɂx�����v | �u�Ǔ��@�R��_��v�@�R�삳��̉f��m�[�g |

�@�Q���ځB���Ɍ������A�ڂ����o�����钩��̊��ցB

�@�uSF�̓W���������H�@�v�l���H�v�o���́A�q���i�A�X����m�A��얜�I�A��q�M�V�A�q�݂��߂̊e���B���͂�����Ƌ����A�l�����Ă����B�����q���͂��߁A����ꐅ����A�r�V�t����A���R�H���q����A���c���V����Ƃ������l�����������i���ɂ����������͂��j�B

�@�q���i���܂��ASF�͂������A�ƈВ���̂̓_�T���B����͓��{�������ƈВ���̂Ɠ����BSF�̓����Ƃ����Ă�����̂́A����SF�ɓ����I�Ȃ��̂���Ȃ��B������В����Ă����͎̂~�߂悤�B�Ǝ�|�����B�V�~���{���ɏ����������ŁA�P���[�E�����N�Ƙb�������Ƃ��̈�ۂ��x�[�X�ƂȂ��Ă���B�P���[�E�����N�́A���͂���SF�ƌĂ����嗬���w�ƌĂꂽ���ȂǂƂ������Ƃ͂Ȃ��A�ނ���SF�ƃ��x���Â��������������BSF�ǎ҂̕����ނ��땁�ʂ̕��w���ǂތX��������A�Ƃ̂��Ƃ������B�������A�����N�̂���SF�ǎ҂́A������SF�t�@���̂悤�ȃR�A��SF�ǎ҂ł͂Ȃ����낤�A�Ɩq����͂����B

�@�X������́A�W�������Ƃ������͎̂������琶�܂����̂��Ƃ����B�����A���㏬����~�X�e���Ƃ����悤�ȁA�����̓��e�ɂ���Č��肳���W�������ƁA�z���[��[���A�̂悤�ɁA�ǎ҂��ǂ�ʼn��������邩�ɂ���Ē�߂���A���e����Ȃ��W������������BSF�͂�����̃W���������낤�BSF��ǂ�Ŋ�������́A���ꂪ�u�Z���X�E�I�u�E�����_�[�v�ł͂Ȃ����B���̋�̓I�Ȏp�͂悭�킩�炢���A�������E�̍\�������������𗣂�邱�ƁA�̌������l�ɂƂ��Ă����`�����Ȃ����̂ł͂Ȃ����A�Ƃ����B

�@�ڂ��́ASF�͂������Ƃ����悤�Ȉӎ��͂Ȃ��āA������SF������Ƃ����ӎ��̕��������A���������q�ǂ��̂���A������F���▢�����E�Ƃ������ڂ����D�����������̂��ASF�Ƃ����W�������ɑ�����̂��ƒm�������Ƃ��͂��܂肾�B�F���▢���̘b�����Ă��A���܂蔽�����Ȃ��F�B�ƈ���āASF���D���ȗF�B�͎����Ɠ������������A�����ɒ��Ԃ�����Ƃ킩�����B���ꂪ�ڂ��ɂƂ��Ă�SF�ł���B

�@��q����́A�w���˂̒T��x���ɏo���Ȃ���A�����Ŗ�������ʔ��������ASF�̃Z���X�E�I�u�E�����_�[�������Ƃ����B���㏬���ɂ́A���̓s��̓ǎ҂ɂ͂킩��Ȃ����Ƃ����A�铹���Â��Ƃ������Ƃ���������Ə�������ł�����̂�����B���㏬����ǂނ��Ƃɂ��A��̈Â��̔����BSF�ł́A���ꂪ�Z���X�E�I�u�E�����_�[�ɂ�����̂ł͂Ȃ����낤���A�ƁB

�@����ɑ��q����́A�Z���X�E�I�u�E�����_�[��SF�̐ꔄ�����ł͂Ȃ����A����SF���ԂƂ����Ă��A�}���y�ƃo���[�h�ł͈Ⴂ���o�Ă���B����I�ȈႢ�́ASF�͕������g���Ƃ������ƁB����̓K�W�F�b�g�ł���A���t�����ł���A�t�H�[�}�b�g�ł���B���ՓI�Ȃ��̂ł͂Ȃ��A���̐l�Ԃɂ����ʗp���Ȃ������ł͂Ȃ��̂��A�Ɩ���N����B

�@����͖ʔ����w�E���Ǝv�����B�ڂ��͕����\�\���[�J���e�B�Ƃ����̂͂ƂĂ��d�v���Ǝv�����ASF�̃K�W�F�b�g�Ƃ����̂͂��Ȃ�{���I�Ȃ��̂��Ǝv���B�������������ׂĂ��Ђ�����߂āA�}���y���o���[�h���ASF�Ƃ��ēǂ߂�̂ł͂Ȃ����낤���B

�@�q�݂��߂���́A��ʂ̐l��SF�����߂�ƌ������闝�R�Ƃ��āA�F����ِ��l�⎟���Ƃ��������̂��Ƃɂ��������o���Ȃ��Ƃ������Ƃ�������B�ڂ��̓C�[�K���̃n�[�hSF���ɁA�m���ɂ����̒m�����Ȃ��ƁA���̊ϓ_����̖ʔ������킩��Ȃ��Ƃ������̂͂��邯��ǁA����͗��j�ׂ̍��Ȓm��������̂ƂȂ��̂Ƃł͗��j������ǂޖʔ����ɈႢ���o��悤�Ȃ��̂ŁA�����Ė{���I�Ȃ��̂ł͂Ȃ��Ǝv���B

�@��ꂩ����ӌ����o��B�����q�́A�}���قœ����Ă���ƁASF�I�ȃ~�X�e����m�x��ǂސl�ł����Ă��ASF�ɂ͎���o���Ȃ��X��������Ƃ����B�����ɂ͂���Εs�C���̒J�������āA������z�����Ȃ��l�����ۂɂ���̂��B��ʂ̓ǎ҂́A�~�X�e����Ƃ�SF�I�Ȃ��̂������Ă��ǂނ̂����ASF��Ƃ̏����~�X�e���ɂ͎���o���ɂ����Ƃ����悤�ɁB�t�ɁASF��ǂސl�́A���㏬���������w���~�X�e�������ł��ǂތX��������B

�@�r�V�t����́A������SF�������ƈ�l�œǂ�ł��āA��������̑������蓖���莟��ɓǂ��A���ɂ̈�ԉ��ɁA�����������̂������D���ȒI���������B���ꂪSF�A��w��w�����ԒI�������B���������A���E�̑����J���Ƃ��낾�����A�ƌ�����B

�@������uSF�Ƃ́H�v�Ƃ���SF�t�@���ɂƂ��Ė{���I�ȁA���������ʐ��Č�邱�Ƃ̏��Ȃ��e�[�}�����������ɁA�܂Ƃ܂�͂��Ȃ��������A�[��������b���Ȃ��ꂽ�悤�Ɏv���B�ł���A�����Ǝ��Ԃ��ق��������B

�@�Ō�ɕ������̂́A�u�m�x���C�Y�̖����v�B���l�O��A��o�q�i�A�����Y�ƁA��J�×���̊e���ɂ��A�A�j���̃m�x���C�Y�Ƃ������A���f�B�A�~�b�N�X��R���{���̘b�BSF�����ƃA�j���̊W�ɂ��Ă����ꂽ�B

�@�܂��́u�����h�X�P�[�v�ƉĂ̒藝�v�őn��SF�Z�я܂���܂��������Y�Ƃ��p�ӂ����p���|�B�u�z���͂̃p���^�[�W���@�V����SF��T���āv�u�G���^���O���F�K�[���@���l�썂�Z�f�挤�����v�i�[�[�K�y�C���̃X�s���I�t�j�Ƃ������b�B�܂��T�����C�Y�̏a�J���A������i�����������O�̃T�C�g�j���Љ�B�̂́A�A�j���ɂȂ�Ȃ�������i�̍Ċ���̏ꂾ�������B

�@���X�^�b�t�ł������J�Â��Q�����Ă���v���W�F�N�g�u�i�j�J�v�́A�n���h�x���ɐt�������鏗�q������`��SF�W�����B�i�C���i�H�j�Ƃ����I���W�i����悾���A�A�j����ЂƂ��A�g���A���s���ă}���K�⏬�������̂��Ƃ����B

�@�����Łw���ی�̃v���A�f�X�x��wID-0�x�Ȃǂ̃m�x���C�Y�����Ă��鐛�_�]����ѓ���Q���B�A�j���̃m�x���C�Y�ɂ��Č��B�A�j���͌��ꂪ�ݒ��c�����Ă���ꍇ�ƁA���Ă��Ȃ��ꍇ������A���Ă��Ȃ��ꍇ�́A�A���ǂ��Ȃ��Ă���́H�ƕ����Ă��킩��Ȃ��B���߂���m�x���C�Y�S���Ƃ��ĎQ�����Ă���ꍇ�́A�ӔC�������Đݒ�����邱�Ƃ��ł���B�܂��A�m�x���C�Y�ɂ́A���ʂɂ��̂܂���������A�O�`�������A�⊮����̎O��ނ�����Ƃ����B�����g�͕⊮�^�B�ݒ��L�����N�^�̐S����@�艺���A�̒ʂ������̂ɂ��悤�Ƃ���̂��B��o����́A�wID-0�x�ł̓A�j���̌㔼�̔���Ă��镔����������ƕ⊮����Ă���A�����������3�����œ���������Ƃ������s�R�������Ƃ����B

�@��������́A�E�G�C�g�̕t�����ɂ��āA�����ƃA�j���ɂ͕ʂ�SF�ς�����Ƃ����BSF�l������Ă���ƁA�A�j���̐l��SF�t�@�����C�ɂ��Ȃ����낤�Ƃ����Ƃ�����C�ɂ������ł���B���̂悤�ȃY��������̂����A�ނ���|�W�e�B�u�ɂ���𑨂��邱�Ƃ��ł���B�m�x���C�Y�͂���Ӗ�SF�̊g���ł���A�������SF�ƂȂ�̂ł͂Ȃ����ƁB

�@���l����SF��Ƃƃm�x���C�Y�ɂ��āB���Đ얔��H���u�A���I���v�̃m�x���C�Y���f��Ɩ��W�ȃX�g�[���[�ɂ��ď��������Ƃ�����B����ł��ǎ҂͂��Ă����B�m�x���C�Y�̓I���W�i���́u�ɂ����́v�ł͂Ȃ��A�ނ���u�킩���Ă���l�����v�̂��̂ł���Ƃ����B

�@���l����ƈ�o����́A�o�ŎЂɂ͉����ł��邩�Ƃ����b�B���߂���o�ŎЂ���̓I�ɓ�������̂ƁA�˗��E��Ă��Čォ��o����̂�����B��`�Ƃ��Ẵ��f�B�A�~�b�N�X�ƃ��^SF�I�Ȗʔ�������B��l�Ƃ��A�����̓ǂ݂������̂��o�������āA���ǂ̓R�A�ȃ��[�U�����ɂȂ��Ă��܂��̂��������B

|

|

| �uSF�̓W���������H�@�v�l���H�v���̒r�V���� | �u�m�x���C�Y�̖��́v |

�@�Ƃ��Ƃ�SF�����G���f�B���O�B�ڂ��͐V�����̎��Ԃ�����̂ŁA�Í����_�܂܂Ō��Ă���A�邱�Ƃɂ���B

�@�z�[���ɓ���ƁA�n�܂��Ă����̂̓W�F���_�[SF���̃Z���X�E�I�u�E�W�F���_�[�܁B2016�N�̓��ʏ܂́u�V���E�S�W���v�̎s������q�B�I�^�N�L������������Ɖ��������炾�Ƃ̂��ƁB���N�͑�܂͂Ȃ��āA�Q�̏܂ɂȂ����B����������܂́A�u���̐��E�̕Ћ��Ɂv���A�f��E�П��{���ƃ}���K�E�����̎j��̃R���{�Ŏ�܁B�����ɉH�����A�C�h���܂́A���쌴�X�u�Ō�ɂ��čŏ��̃A�C�h���v�B

�@�����đS���{�����NSF�^�[�~�i���ɂ���z�Ȋw�����R���e�X�g�̌��ʔ��\�ƁA���g�����_�܁B

�@���N�̃��g�����_�܂�1964�N���ΏہB���{���ҁE�������u��������Ɋ҂�v�A���{�Z�сE�R��_��uX�d�Ԃōs�����v�A�C�O���ҁE�N���[�N�u�c�N���̏I���v�A�C�O�Z�сE�A�V���t�u�闈��v�A���f�B�A����E�u�Ђ������Ђ傤���v�A�m���Z�N�V��������E�u�O����b�j��ő�̌���v�������B

�@�������{�t�@���_���܁i�Ė����܁j�B���N�̓}�_���E���{���Ɨ��Ԑ^�ޔ�����܁B���{�t�@���_�����x���A�Â��R�̃t�@���W�����uSF�t�@���W���v�ɓ����A2009�N�ɐl�̉�������ă}�_���E���{�ƂȂ����Ƃ����i�{�l�ɂ��ƁA2007�N����A�����l�W�����Ă������������j�B�X�^�b�t�����Ă��ČĂяo���ꂽ���Ԃ���́A�܂��ׂĂ����B�u�܂𗬂��@�\���t���Ă郍�{�b�g�ł������܂��v�Ƃ������t����ۓI�������B�{���ɂ��߂łƂ��������܂��B

�@�Ō�ɈÍ����_�܁B���܂̓��u�J�̂ʂ�����݂ŁA�A���~�����̐����B��敔��́u�O�s�ŋ����āv�B�Q�X�g����́A���쌴�X�B���_�͒r�V�t�����A�r�V���킭�u�S�R�����������v�B�R�X�`���[������́u�T�[�o�������v�B���̐l��3�N�A�������ł��A�Ƃ̂��ƁB�������B���R����́u���D�P�[�X�v�B�傫������̂��B�S���҂ɂ��A���O�܂Ŕ�����Y��Ă��āA�O���ɒ���������A���ꂪ�͂����̂��������B�������ɂ͂����Ɓu�J�[�h�P�[�X�T�C�Y�v�Ǝw�肵�Ă����̂ɁA�Ƃ����̂����B

�@�����̂悤�ɁA��������悪�d�Ȃ��Č����Ȃ������肵������ǁA�f���炵�����ł����B�X�^�b�t�݂̂Ȃ���A�����l�ł����B�ǂ��������肪�Ƃ��B