|

|

| KENNEDY SHOT | OSWALD SHOT TOO |

内 輪 第323回

大野万紀

編集後記にも書きましたが、コードウェイナー・スミス『人類補完機構全短編3 三惑星の探求』が8月に発売されます。ここにも解説を書かせていただき、〈人類補完機構全短編〉の三冊すべてに解説を書いたことになります。大好きな作家だけに、とても楽しくやりがいのある仕事でしたが、本当に一人で書いてもよかったのか、別の視点があった方がよかったのではないかと気になるところです。

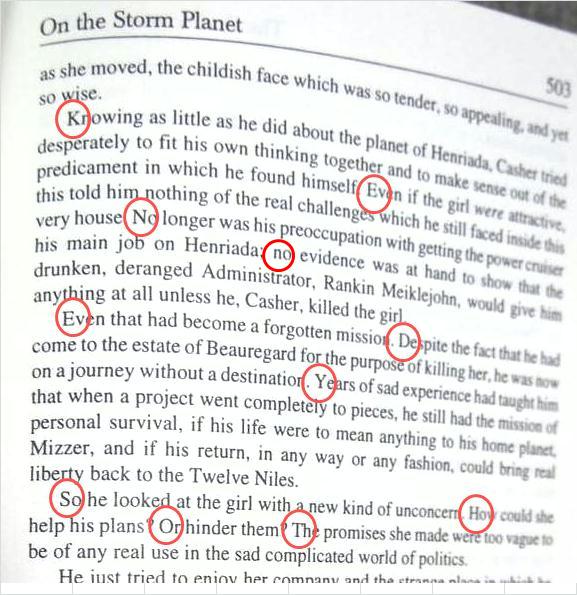

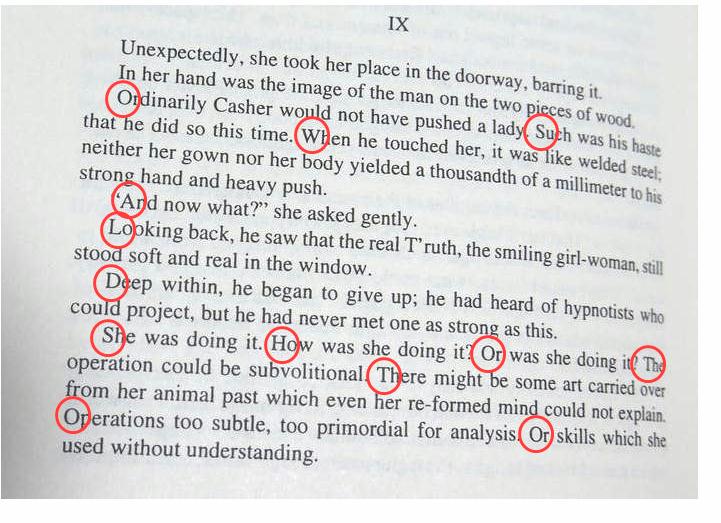

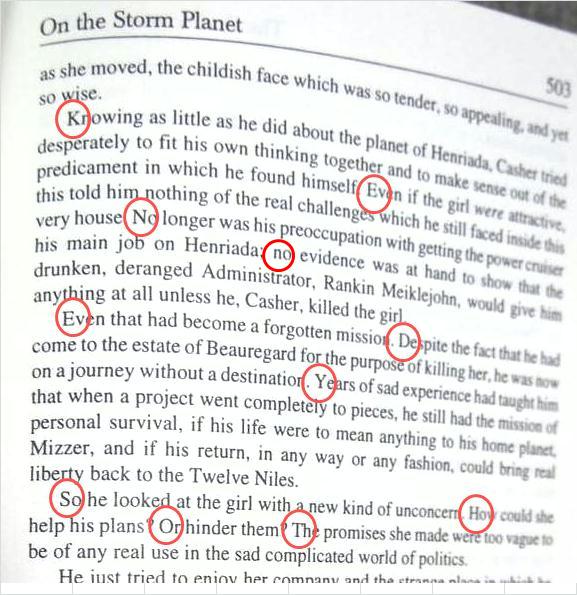

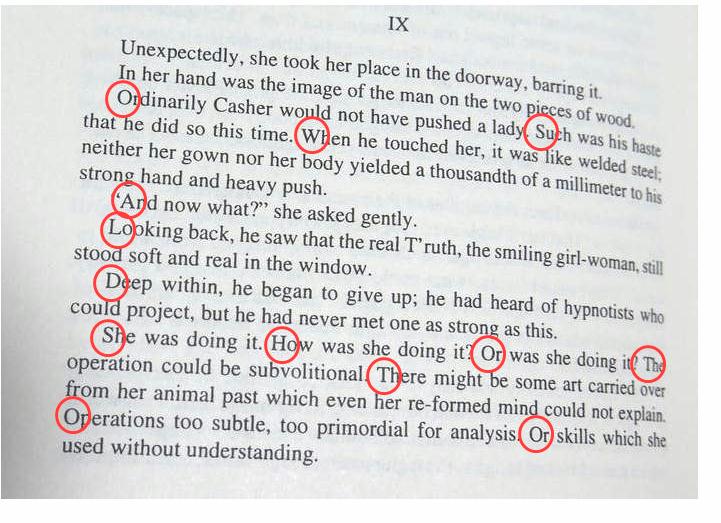

ところで『三惑星の探求』の解説では、スミスのことば遊び的な側面にも言及したのですが、文書の頭文字をつなげるとケネディ暗殺事件に関する「KENNEDY

SHOT」と「OSWALD SHOT TOO」が表れるという話、その実物を示しておきます(クリックすると拡大表示)。

|

|

| KENNEDY SHOT | OSWALD SHOT TOO |

それでは、この一月ほどで読んだ本から(読んだ順です)。

|

|

『巨神計画』 シルヴァン・ヌーヴェル 創元SF文庫

カナダ人作家の2016年のデビュー作で、いきなり映画化決定とか、最近よくあるパターンだ。

地球上のあちこちから発見される、あきらかに人類の作ったものではない、6千年前の巨大人型ロボットのパーツ。謎の男”インタビュアー”の指揮のもと、秘密裏にそのパーツを回収し、組み立てようとするプロジェクトが始まる。それに巻き込まれた軍人、科学者たちは……。

このロボット、中に人間が入って操縦するタイプのようだが、マニュアルがあるわけでもなく、試行錯誤でやってみなくちゃわからない。誤操作による悲劇も発生する。日本の巨大ロボットアニメの影響を受けたというが、全体の設定やストーリーの進んでいく方向については、ある意味とてもわかりやすい。本書では、様々な困難や悲劇の末に、ついに巨神が組み立てられるところまでが描かれる。三部作の第一部なのだ。まあ当然そうだわな、と思わせる。だってまだ組み立てただけなんだもの。

それだけの話だが、さすがに面白く、読ませる。でも、大きな全体についてはSFの王道というか、昔のSFそのものでわかりやすいのだが、ディテールは違う。そもそも普通の小説の語りではなく、全編が謎のインタビュアーと登場人物たちの会話、通信、報告から成り立っているのだ。客観描写がなく、誰かの主観で語られる断片の集合だ。それでも時系列は保持されているので、話がこんがらかることはなく、ポイントのみの描写であっても何が起こっているかはよくわかる。とはいえ、わからないところもある。そもそもインタビュアーが謎だ。始めはそうでもないが、読み進めるうちに何だこの野郎は、とかなりむかつく感じで、人間じゃないのでは、とも思わせる。どうやら彼は人間で、人間じゃないものは別に現れるのだけれど。

冒頭、のちにこのプロジェクトの要となるローズ博士が、まだ少女のころに初めて巨神の手を発見するところがいい。巨大な手の上に落ちる女の子って、まるでとなりのトトロみたいな雰囲気がある。でもすぐに、読者はもっとえげつない世界に連れて行かれるわけだが。

解説で渡邊利道さんが指摘している、このスタイルはSNSでの実況を見ているようだというのが、まさに当たっているように思う。全体の枠組みは荒唐無稽なのに、細部にはリアリティもある。一人一人は自分の見た等身大の真実を語っているのだが、その集合はどこまでが本当なのかわからない。大きな大事な事実がぽっかり抜けているような、そんな感じが残る。そこがまた現代的といえるのだろう。

『人工知能の見る夢は AIショートショート集』 人工知能学会編 文春文庫

『人工知能の見る夢は AIショートショート集』 人工知能学会編 文春文庫

〈人工知能学会誌〉に掲載されていた、日本SF作家クラブとのコラボ企画で、8つのテーマ(テーマは後から編集部がつけて分類したもの)、全部で27編の作品が収録されている。さらにテーマごとに専門家によるエッセイと、最後に実際に人工知能が書いた星新一賞の応募作品も掲載されている。

ショートショートなのでさすがにアイデアを深く掘り下げたというような作品はないが、ごく普通のオーソドックスな(オチのある)ショートショートから、かなりぶっ飛んだものまで、けっこうバラエティがある。テーマと作品内容は必ずしも合っているとはいえないのだが、作品中に描かれた人工知能技術やその使われ方をもとに判断されたとのことだ。

〈対話システム〉は宮内悠介「夜間飛行」など3編。AIと人間の会話のみで構成される「夜間飛行」はオチも含めて面白かった。他の2編も面白かったがオチがもう一つ。

〈自動運転〉は森岡浩之「姉さん」など3編。確かに自動運転が扱われているが、小説のテーマとしては〈対話システム〉と同じだ。

〈環境に在る知能〉は新井素子「お片づけロボット」など3編。林譲治「愛の生活」がIoTを扱っていてテーマに沿っているといえる。新井素子のは普通に面白かったが、人工知能とはあまり関係ないように思った。ここでは藤田悦子さんによるテーマ解説が、独特の文体で面白かった。

〈ゲームAI〉は林譲治「投了」など4編。ここでは山口優「シンギュラリティ」が刺激的で面白かったが、このテーマをショートショートにするには無理があったのではと思う。納得できない読者も多いだろう。

〈神経科学〉は田中啓文「みんな俺であれ」など4編。この田中啓文は何とまともなSFだった。江坂遊「バックアップの取り方」は典型的なショートショートだといえるが、とても面白かった。

〈人工知能と法律〉は堀晃「当業者を命ず」など3編。「当業者を命ず」はいかにも近未来にありそうな話で、傑作だ。

〈人工知能と哲学〉は森下一仁「ダッシュ」など4編。「ダッシュ」はありがちではあるが、よく出来たSFショートショートで面白い。橋元淳一郎「人工知能と心」は著者の時間論と心の問題を結びつけた、ちょっと難解なアイデアストーリー。樺山三英「あるゾンビ報告」はゾンビによる講演という体裁をとった論考で、語り口は滑らかだが内容は深い。

〈人工知能と創作〉は高野史緒「舟歌」など3編。「舟歌」は創作するAIではなく創作を鑑賞するAIという観点を描いていて、面白かった。

『重力アルケミック』 柞刈湯葉 星海社FICTIONS

『重力アルケミック』 柞刈湯葉 星海社FICTIONS

『横浜駅SF』でデビューした作者の二作目だが、あまり書店には出回らなかったみたい。

とんでもない設定の舞台で、ごく普通の日常的な青春小説――理系大学生の――が展開している。これが面白かった。

まず「重素」というものが存在して、それを「転換」すれば反重力が当たり前に作れる世界である。ただしあまりSF的に厳密な説明はされないので、何となくそんなものと理解するしかない。その重素を戦争や工業用に採取し過ぎたせいで、地球表面が急激な膨張をはじめた(2013年現在では、かなりその速度は遅くなっているが)。

主人公の湯川くんは1994年の会津若松生まれだが、「遠くへ行きたい」という思いから、東京の大学に進む。会津若松から東京まで、バスで4日かかるのだ。東京・大阪間は5千キロになっている。はじめ、何で膨張するのかよくわからなかったのだが、どうやらこの地球は空洞になっていて、反重力の核と重素を含む地殻が反発しあっているのだそうだ。地殻の重素が少なくなると核の反重力が勝って地殻が膨張するということらしい。やっぱりよくわからない。まあでもイーガンよりはわかりやすいだろう。

その世界設定はこの小説のいたるところに反映しているのだが、語り手にはそれが日常なので、単なる風景として描くだけだ。で、小説としてはそれよりも、重素工学科の大学生になった湯川くんと、その友人たちとのゆるゆるな大学生活を描くことが中心となる。これが本当に「普通」で、うんうんとうなずくことが多いのだ。森見登美彦のぼんくらな京大生たちにくらべても、はるかに「普通」なのである。第一、基本的に真面目で、ちゃんと勉強もする。恋愛感情もごくごくほのかにしか描かれない。バイト、食堂、実験、古本、バカみたいなことに一生懸命になったり、ぼけーっと何もする気がなくなったり。後半になって、やっとやりたい目的――重素を使わない「飛行機」を作って空を飛ぶこと――を見いだし、がんばるのだけれど、それだって湯川くんたちの日常の、一つのエピソード、青春の断片以上のものではないのだ。この何ともいえずゆるやかで、ほわほわしていて、いかにもありそうな感じ。

派手にできそうなところをすごくストイックに等身大に落とし込み、ある意味気持ちがいい。こういうのはもしかして反・セカイ系というのだろうか。

『書架の探偵』 ジーン・ウルフ 新☆ハヤカワ・SF・シリーズ

『書架の探偵』 ジーン・ウルフ 新☆ハヤカワ・SF・シリーズ

ジーン・ウルフが2015年に84歳で書いた新作長編である。

人間の複製(リクローン)が可能になった近未来の世界。ホバークラフトや超小型原子炉のような様々な新技術はあるものの、世界の人口は10億に減り、貧富の差は大きく、文化的にはまるで前世紀初頭に戻ったかのような、どことなく懐かしさのある世界である。

物語の語り手はE・A・スミス。図書館の書架に置かれるリクローンの〈蔵者〉である。オリジナルの人格は今は亡き有名なミステリ作家。その脳をスキャンし、記憶や感情を備えた生きた人間であるが、人権はなく、図書館に所有され、長い間利用者がいなければ焼却処分されるような存在である。その彼を、コレットという令嬢が借り出す。富裕な父を亡くし、たった一人の兄を殺され、その兄から、E・A・スミスの『火星の殺人』という本を手渡されていたことから、スミスの力を借りて事件の謎を解き明かそうというのだ。そしてスミスは図書館の外の世界へ出て、深い知識と鋭い推理力で、不可解な事件を探っていく。そうして次第に明らかになる驚くべき真相とは……。

というわけで、SFミステリである。仕立ては完璧に探偵小説のスタイルだし、様々な嘘やトリックやはぐらかしが明かされ、謎もきれいに解かれる。語り口は古風で、とても読みやすく、えっと驚くような展開が次から次へと起こって、とても面白い。エンターテインメント作品として、それで十分満足だし、ミステリだけでなく、しっかりとSFしているのも嬉しい。若島正さんの解説にあるとおり、E・A・スミスという名はE・E・スミスやC・A・スミスや、さらにはエドガー・アラン・ポーにも、E・R・バローズにも響きが重なる。だからこの作品にはクラシックな雰囲気が満ちているのだろう。

解説でも指摘されているが、これは「本」と「扉」についての小説でもある。中盤に出てくる文字どおりの「扉」の驚きときたら。藤子・F・不二雄かいな。

それはともかく、とても読みやすく面白く、ちゃんと完結しているにもかかわらず、どこか読み落としているような、何か不整合があるような、そんなモシャモシャする感覚が残る。そもそも世界設定が不可解だ。続編の予定もあるとのことなので、この後あっと驚かされるような真相が明かされる可能性も、全くないとはいえまい。ジーン・ウルフのことだから、よけいにそう期待が高まるのだ。