|

続・サンタロガ・バリア (第152回) |

THATTAon-lineが200号ということで目出度い。この連載も150回を超えて、あいかわらずグダグダですが、これからもよろしくお願いします。

2月もあっという間に過ぎて、飲み会ラッシュも一段落。とりあえず3月が終わればちょっとした変化があるのだろう。

|

|

|

|

|

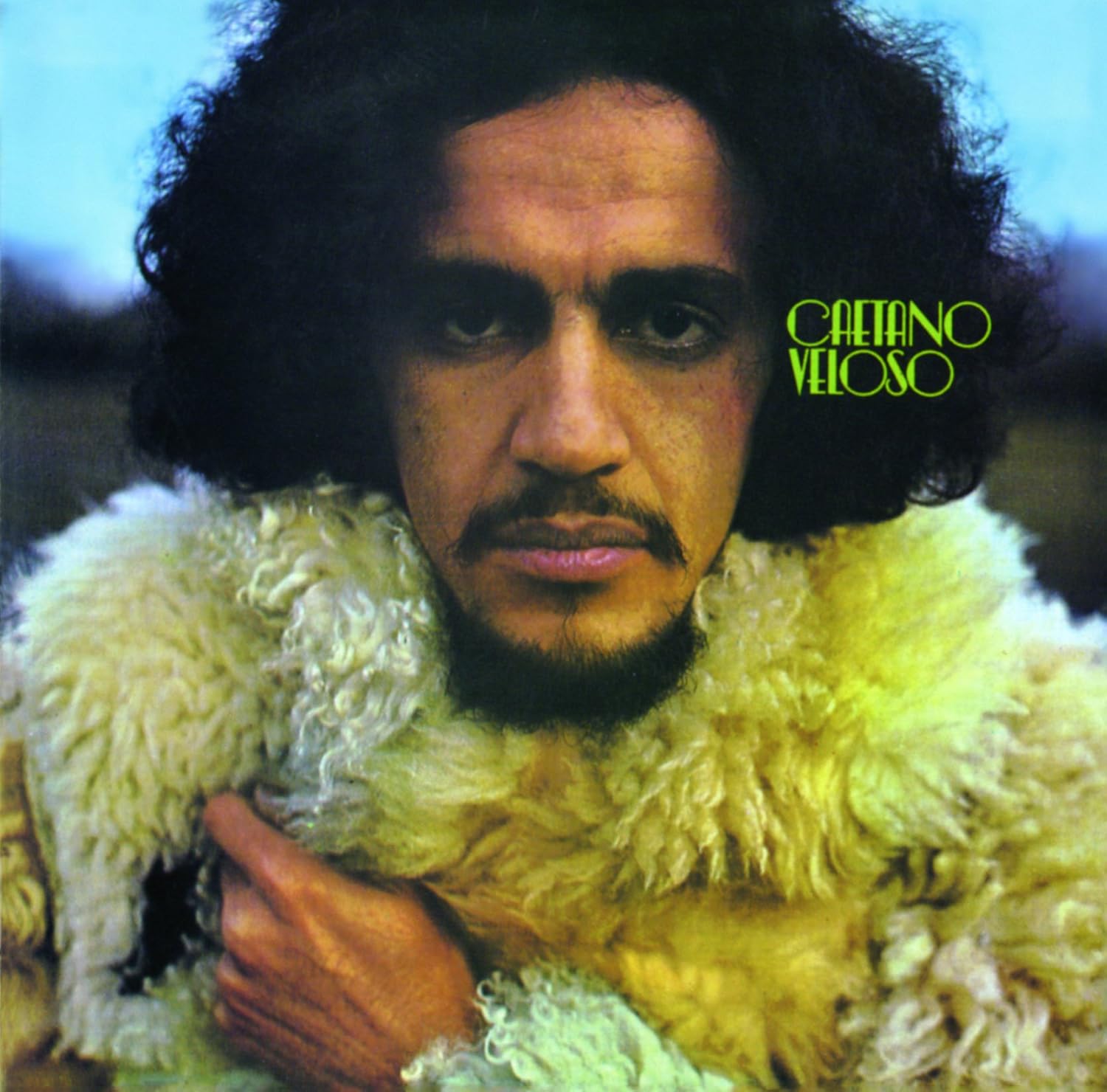

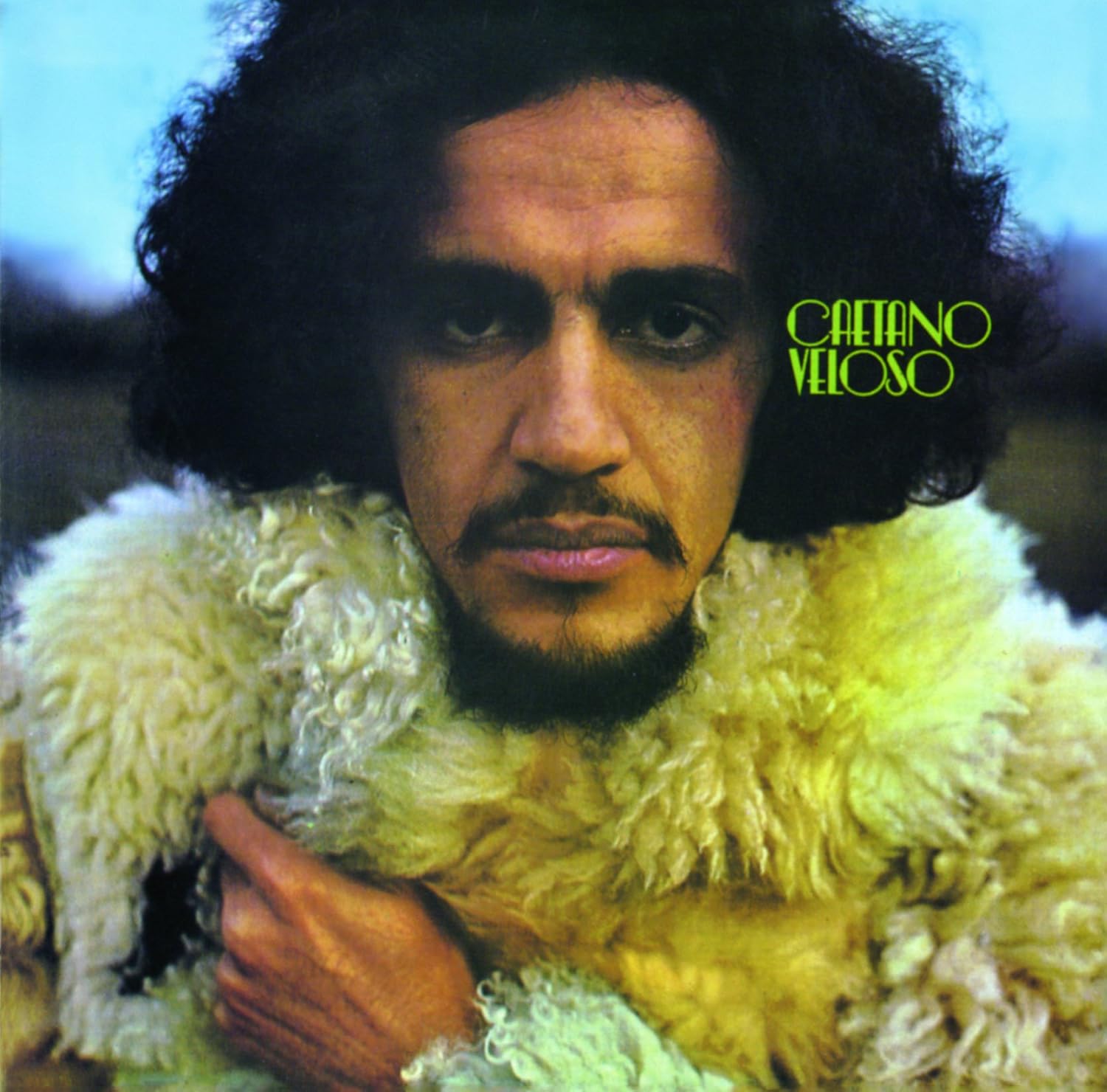

2月に聴いたカエターノ・ヴェローゾは『クアルケル・コイザ』75年作、『ムイトス・カルナヴァイス』77年作、『イン・ロンドン』71年作、『粋な男』94年作そして『ビーショ』77年作の5作。

『クアルケル・・・』は12曲中8曲が他人の曲で、うち3作がビートルズのカヴァーで「エリナー・リグビー」、「フォー・ノー・ワン」に「レディ・マドンナ」。このビートルズのカヴァーがすばらしい。「フォー・ノー・ワン」なんて悲しさが伝わってくる。また5曲目に入っている「ドルーミ・ネグリーニャ」はどこかで聴いたメロディだなあと思っていたら、パク・キュヒの『最後のトレモロ』で何十回も聴いたグレネの「キューバの子守歌」だった。カエターノはこれに歌詞を付けて、バイーアの肌の黒い女の子への子守歌として歌っている。このアルバムを聴いて気がついたのは、カエターノ・ヴェローゾが歌手に専念すると耳を惹きつけられることだ。75年にはもう1枚オリジナルアルバムを発表しているけれど未聴。『ムイトス・・・』はのバイーアのカーニヴァルに合わせて毎年発表したという曲を集めたもの。ボーナストラックが6曲入っている。しかしこれはステレオの前で耳を傾けて聴くような音楽ではない。独特のスネアドラムのリズムに合わせてお祭りの歌が次々流れる。中には楽曲としてすばらしいものもないではないが、ちょっとつらい。71年作の『イン・ロンドン』はイギリス亡命中に作られた英語詩で歌われている作品。当時のイギリスの音楽を耳にしながら作ったと思われる楽曲は、どれもあの時代の雰囲気をまとってはいるけれど、歌自体はジャケットのカエターノの顔の表情を反映したものである。最後にポルトガル語でルイス・ゴンザーガ「白い翼」にある「俺はきっと戻ってくる」と歌う。94年作の『粋な男』は全曲スペイン語のカヴァー曲で、1942年生まれのカエターノが幼い頃から母がラジオで聴いていた曲を多く取り上げている。だからほとんどは1930年代から60年頃までの歌である。しかしそんな古い歌が、このアルバムではジャキス・モレレンバウムのアレンジとチェロでコンテンポラリーな響きを持ち、カエターノの声がその魅力を十全に発揮している。『クアルケル・・・』を聞いて期待した歌い手に専念したカエターノは、ここでは最高に魅力的である。カエターノの声は英米の歌手のように強いノドやリズム感を表に出すようなものではないが、その個性は非常に強烈だ。ここにはロンドンで思い悩んでいた若造はいない。50を過ぎてなお人の耳を惹きつける歌いぶりを披露する自信に満ちた歌手がいるだけだ。今のところ何の躊躇もなく聴けるカエターノ・ヴェローゾといえばこのアルバムしかない。『ビーショ』は「虫」という意味らしいが、曲の方からすると虎やライオンの曲が目立つ。11曲中の真ん中に置かれた曲が「大きな蝶」という短い曲なので、これがタイトルの由来らしい。前半はカエターノがナイジェリアの音楽祭に行って影響を受けたというファンク系のアレンジがされているが、あまり似合わない。後半の曲がいつものカエターノらしい良さがある。ビックリしたのはボーナストラックの「ア・ハォン(カエル)」。ギター1本の弾き語りで歌うボサノヴァだが、これはセルジオメンデス&ブラジル66のサード・アルバム『ルック・アラウンド』でお気に入りの1曲「ザ・フロッグ」なのであった。ジョアン・ドーナト作曲の非常に調子のよい名曲で、セル・メンはド派手なアレンジを施しこの曲のダイナミックさを強調しているが、カエターノは正調ボサノヴァが見事。

|

|

だいたい作風とその個性が分かったマルコス・ヴァーリは2枚。65年作『シンガー・ソングライター』と72年作『ヴェント・スル』。『シンガー・・・』はボサノヴァのプリンス、マルコス・ヴァーリを確立した名曲揃いの1作。「シンガーソングライター」というけれど、作詞はやはりお兄さんだ。「サマー・サンバ」や「バトゥカーダ(ボーナストラックだが)」もここに入っている。最初に聴いたポップなアメリカ録音『サンバ'68』に入ってる曲の大半はここからとられている。前にセル・メンが「バトゥカーダ」をいち早く取り上げてると書いたけれど、違ってた。「南の風」という意味の『ヴェント・スル』はロック時代のマルコスを象徴したバンドサウンドが聴けるが、残念ながらマルコスの作るメロディーは本来のロックサウンドには似合わないのだった。作詞のお兄さんがパイロットということもあって、このアルバムにはパイロットの着陸時の台詞がそのまま歌詞になったような「滑走路02」という曲もある。実験的といえば実験的。ジャケットがフランス・コミック風でちょっとイイ。

〈サザーン・リーチ〉三部作の最終刊ジェフ・ヴァンダミア『世界受容』は先の2作の主要登場人物が織りなすある種の結末編。元生物学者こと〈ゴースト・バード〉と元新局長こと〈コントロール〉はともかく、過去にさかのぼって〈前局長〉と改めてキャラとして登場した灯台守の話が前面に出てきて、これが新しいパズルのピースとして大活躍する。〈エリアX〉内の話はそれなりに興味深いが、前局長の方は仕掛けがうっとうしく感じられてあまり楽しめない。「世界受容」は正しい訳題には違いないけれど、作品内での「世界」はアメリカにしか過ぎない訳でいかにも世界大国アメリカ人向けの話である。これをエンターテイメントと呼ぶのはその意味でもとても正しい。

〈サザーン・リーチ〉三部作の最終刊ジェフ・ヴァンダミア『世界受容』は先の2作の主要登場人物が織りなすある種の結末編。元生物学者こと〈ゴースト・バード〉と元新局長こと〈コントロール〉はともかく、過去にさかのぼって〈前局長〉と改めてキャラとして登場した灯台守の話が前面に出てきて、これが新しいパズルのピースとして大活躍する。〈エリアX〉内の話はそれなりに興味深いが、前局長の方は仕掛けがうっとうしく感じられてあまり楽しめない。「世界受容」は正しい訳題には違いないけれど、作品内での「世界」はアメリカにしか過ぎない訳でいかにも世界大国アメリカ人向けの話である。これをエンターテイメントと呼ぶのはその意味でもとても正しい。

ちょっと疲れたので、文庫になった京極夏彦『定本 百鬼夜行 陽』を読む。勝手知ったる世界がとても心地よく読めるが、読んでるうちにやや物足りない短編集だなあと思ってしまう。そこで気がついたのは、なんと『陰』の方を読んでないことだった。バカですね。まあいいか、と思いながら最後まで読むとおなじみのメンバーが出てきてそれなりに嬉しい。集中で印象に残ったのは最初の2編、「青行燈」と「大首」かな。『陰』は気が向いたら読もう。

ちょっと疲れたので、文庫になった京極夏彦『定本 百鬼夜行 陽』を読む。勝手知ったる世界がとても心地よく読めるが、読んでるうちにやや物足りない短編集だなあと思ってしまう。そこで気がついたのは、なんと『陰』の方を読んでないことだった。バカですね。まあいいか、と思いながら最後まで読むとおなじみのメンバーが出てきてそれなりに嬉しい。集中で印象に残ったのは最初の2編、「青行燈」と「大首」かな。『陰』は気が向いたら読もう。

|

|

スチームパンクはラヴィ・ティドハーの《ブックマン》シリーズを読んだのであれ以上の歴史改変もあまり期待できないだろうと思いつつ、マーク・ホダー『バネ足ジャックと時空の罠 大英帝国蒸気譚1』上・下に手を出す。いきなり若き女王ヴィクトリアの暗殺(グロな描写付き)で始まったので、オヤと思ったら、バートンの顔の傷の話もグロいので、結構そういう描写が好きなんだと思いつつ、読み進めた。さすがにティドハーのようなスケールはないけれど、その分ロンドンの描写が密なのでそこは十分楽しめた。しかし、肝心のバネ足ジャックの正体に魅力がなく、そのコスチュームばかりが印象に残った。もっとも脳ミソだけの副脳つきダーウィンはサイボーグ009のブラック・ゴーストの親玉を彷彿とさせて面白かったけれど。タイムパラドックスについてはどうなんだろうな。

日本文学名作短編集の第3弾、池内紀・川本三郎・松田哲夫編『三月の第四日曜 日本文学100年の名作 第3巻1934-1943』は前の2巻ほどは楽しめなかったけれど、それでもいくつか面白いものはあった。収録作家は、萩原朔太郎、武田麟太郎、菊池寛、尾崎一雄、石川淳、中山義秀、幸田露伴、岡本かの子、川崎長太郎、海音寺潮五郎、宮本百合子、矢田津世子、中島敦の13名。

日本文学名作短編集の第3弾、池内紀・川本三郎・松田哲夫編『三月の第四日曜 日本文学100年の名作 第3巻1934-1943』は前の2巻ほどは楽しめなかったけれど、それでもいくつか面白いものはあった。収録作家は、萩原朔太郎、武田麟太郎、菊池寛、尾崎一雄、石川淳、中山義秀、幸田露伴、岡本かの子、川崎長太郎、海音寺潮五郎、宮本百合子、矢田津世子、中島敦の13名。

朔太郎の「猫町」、菊池の「仇討禁止令」、淳「マルスの歌」は既読または内容を以前から知っていたもの。いわゆる「支那事変」前後から「大東亜戦争」突入頃までの作品であり、石川淳のものが反戦的作品としてよく言及される。編者の視点もそういうところに引っ張られているが、作品の善し悪しとは関係がない。尾崎一雄の「玄関風呂」はタイトルどおり玄関に風呂桶をおいた話だが、飄々としている。中山義秀「厚物咲」は暗くて重いが頓狂といえば頓狂な話である。集中一の手練れは露伴「幻談」で、タイトルどおりの文章の手品が味わえる。いわくファンタスティック。しかしこれは釣りについてうんちく話である。ファンタジーといえば戦前のお話はすでに皆ファンタジーである。かの子も長太郎も百合子も津世子も当時はリアリズムだったけれど、その描写の対象自体がもはや想像するしかないようなものになってしまえばファンタジーにならざるを得ない。しかし抽象化できる部分については作家の能力は現代に通用するので、傑作はやはり傑作である。戦中に発表された中島敦の遺作の一つである南洋もの「夫婦」は普遍的なファンタジーに化けている。集中随一は何だろう、とりあえず地方に居着いた芸妓の話を強靱な文章で紡いでいる川崎長太郎「裸木」かなあ。表題作は宮本百合子で、先に都会に出た姉が集団就職で高等小学校出の弟を駅で迎えるシーンから始まる話。

ゆっくりと読みながら作家20代の天才ぶりを味わえたのが、サミュエル・R・ディレイニー『ドリフトグラス』。まとめて読むのは84年に出た『プリズマティカ』以来だから、30年ぶりの再読または再々読(一部は初読)だけれど、当然ディテールは忘れているので、「スター・ピット」や「コロナ」を除けば全部初読みたいなものだ。今回ピントが合って嬉しかったのが、「われら異形の軍団は、地を這う線にまたがって進む」。ゼラズニイに捧げられた中編だけれど、語り手に対してライヴァルとなるアンチ・ヒーロー役にまんまゼラズニイの名前を冠していたなんてすっかり忘れていたよ。そして酒井さんが訳した「エンパイア・スター」も嬉しい。まさに「シンプレックス・コンプレックス・マルチプレックス」を絵に描いた作品であることがよく分かる翻訳だった。でもわが心の「エンパイア・スター」は、40年前に読んだ神大SF研のスーパー・ファンジン『れべる烏賊』に翻訳が一挙掲載された時のあの挿絵とともにある。米村さんの訳でのストーリーは忘れても、ガリ版で刷られた文字に囲まれた石森章太郎(当時)風の米村さんのイラストが今回も頭に浮かんでくるのだった。

ゆっくりと読みながら作家20代の天才ぶりを味わえたのが、サミュエル・R・ディレイニー『ドリフトグラス』。まとめて読むのは84年に出た『プリズマティカ』以来だから、30年ぶりの再読または再々読(一部は初読)だけれど、当然ディテールは忘れているので、「スター・ピット」や「コロナ」を除けば全部初読みたいなものだ。今回ピントが合って嬉しかったのが、「われら異形の軍団は、地を這う線にまたがって進む」。ゼラズニイに捧げられた中編だけれど、語り手に対してライヴァルとなるアンチ・ヒーロー役にまんまゼラズニイの名前を冠していたなんてすっかり忘れていたよ。そして酒井さんが訳した「エンパイア・スター」も嬉しい。まさに「シンプレックス・コンプレックス・マルチプレックス」を絵に描いた作品であることがよく分かる翻訳だった。でもわが心の「エンパイア・スター」は、40年前に読んだ神大SF研のスーパー・ファンジン『れべる烏賊』に翻訳が一挙掲載された時のあの挿絵とともにある。米村さんの訳でのストーリーは忘れても、ガリ版で刷られた文字に囲まれた石森章太郎(当時)風の米村さんのイラストが今回も頭に浮かんでくるのだった。

ノンフィクションは今月も読めなくて、佐々木中『仝 selected lectures 2009-2014』と原朗『日清・日露戦争をどう見るか 近代日本と朝鮮半島・中国』のお手軽な2冊だけ。

佐々木中のは単独講演集で、取り上げる題材はある程度ヴァラエティに富んでいるが、詰まるところはどれも同じ話に収斂しているようだ。浅田彰の頃は逃げるのも手だったし、引き延ばされたポスト・モダン・エイジには参加したり自ら動いたりにもまた意味があると考えられるのに対し、佐々木中は自ら罠にはまることを止めようといっているみたいだ。それにしても講演文体はやっかいだなあ、というのが主たる感想。

佐々木中のは単独講演集で、取り上げる題材はある程度ヴァラエティに富んでいるが、詰まるところはどれも同じ話に収斂しているようだ。浅田彰の頃は逃げるのも手だったし、引き延ばされたポスト・モダン・エイジには参加したり自ら動いたりにもまた意味があると考えられるのに対し、佐々木中は自ら罠にはまることを止めようといっているみたいだ。それにしても講演文体はやっかいだなあ、というのが主たる感想。

原朗のは昨年10月にでたNHK出版新書。『坂の上の雲』批判にかこつけた日本の近代戦争史。NHK出版というところがミソだけど、論立ては当たり前にまともなので、ここのところ読んでいる戦争話の簡単なまとめみたいなものである。

原朗のは昨年10月にでたNHK出版新書。『坂の上の雲』批判にかこつけた日本の近代戦争史。NHK出版というところがミソだけど、論立ては当たり前にまともなので、ここのところ読んでいる戦争話の簡単なまとめみたいなものである。