『恋の驕猿王』なんて作品があることを知ったのは、かれこれ二〇年近い昔のこと。でかくないキング・コング的な何かで、多少はSFっぽいんじゃね。と、思いつつ、フラグだけ立てて、そのままやり過ごすというルーティーンな処置で済ませて、ほったらかしたまま、幾星霜。少し前に、今なら色々資料もあるし、正体がわかるかな、と調べかけるもさっぱり。

いや、英語原作だとすっかり思い込んでいたので、まさかこいつがシャンソール Felicien Champsaur(1858〜1934)だったとはねえ。

フェリシアン・シャンソールといえばピエール・ロチの亜流なジャポニズム小説Poupee japonaiseがあってそれを酒井潔&梅原北明が『サメヤマ』として翻訳しているのでかろうじて知られている作家だろうと普通は思うわけだが、山口昌男は翻訳があるのを知らずに装丁の方の興味でシャンソールを集めていて、梅原・酒井訳を古本屋で見つけてびっくり、ってどんなけひねくれとるねん。

もっとも白田由樹という研究者の方はサラ・ベルナールをモデルにした小説を書いているからってんで調べているらしいし、俺だってSF呼ばわりして騒いでいるので、正攻法で「日本人形(サメヤマ)」の論文書いている荏原いずみという人の方がよっぽど変態ということに。←なりません。

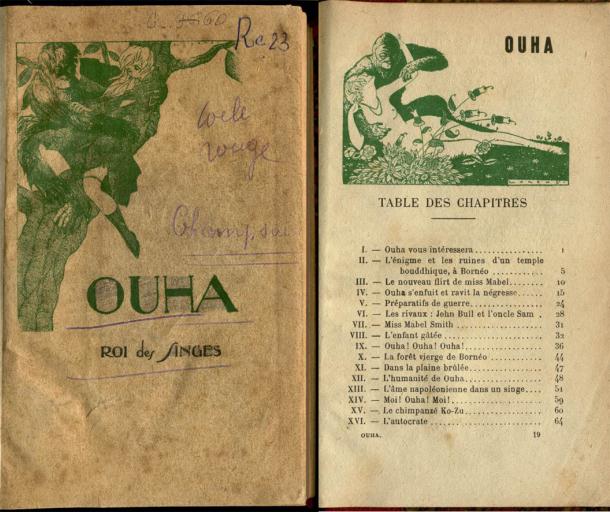

『恋の驕猿王』Ouha roi des singes(1922)は、身も蓋もなく言ってしまえばSFというより、人獣婚姻譚というか獣姦エロ小説ということになろうか。『サメヤマ』の序でもシャンソールゆーたらエロでっせ、と書いてあるし。

ただ、シャンソールはもっとSFらしい作品も書いていてVersinはそっちに言及、Ouhaについてはタイトルを出しているだけ。ステイブルフォード先生は、そっちのちゃんとしたSFっぽいほう(Le Premier Homme(1885)Le Dernier Homme(1885)Les Ailes de l'Homme (The Wings of Man)(1917))を訳して出す気のようで、Black Coat Pressの近刊予告にThe Human Arrowのタイトルで出ています。って、良く見たらOuhaもやる気らしいぞっ。←ここはベタに「うあ〜」と驚くべきとこでしょう。

『恋の驕猿王』の舞台はボルネオ。転地療養に来たアメリカの富豪ハリイ・スミス・ロオワーとその娘マベル。物語はこのおっちゃんとお嬢ちゃんがサル学者のゴルドリイ博士へ宛てた手紙の形で語り出される。

『恋の驕猿王』の舞台はボルネオ。転地療養に来たアメリカの富豪ハリイ・スミス・ロオワーとその娘マベル。物語はこのおっちゃんとお嬢ちゃんがサル学者のゴルドリイ博士へ宛てた手紙の形で語り出される。

当地で行方知れずになっていたヂルウ姫と呼ばれる黒人娘は猩々に攫われて暮らしていた、それが救出されたのだが、ヂルウにおびきよせられるように現れたのがウアーと呼ばれることになる知的な猩々であった。

で、このウアーは猩々世界の王として君臨しているのだが、その権威は卓越した知性と後宮に三頭の猩々のみならず黒人ヂルウ、マレー人ラ[ヴァ](ワに濁点)を抱え尋常ならざるオスであることが誇示されていることによるのであった。

そして次のターゲットが白人娘マベルなわけである。

で、いろいろあってマベル嬢ゲット。

ウアーはもちろんエロい気分満点で、さらってるわけなんだが、さすがにこいつは無理かねえ、一応はべらして、仲間に見せびらかすとこでがまんしとくか。

と、実に理性的なんやが、一方のマベル嬢はウアーの性生活を見せられ、なんだあんなメスザルやら有色人種どもよりもアタイの方が魅力的だろ、ムキーッ。と、ケダモノな思考でもってウアーに身を任せるのである。

あー、大変なことをしてしまった、と自殺も一瞬考えるのだが、結局ずるずると関係を続ける都合の良い女なのであった。

あとサル研究者のゴルドリイ博士も、なんとなく襲撃のあとも生かされていて、戦闘で死亡したサルの解剖を許され、知的好奇心を満足させてもらうばかりでなく、解剖したサルの毛皮を着ぐるみで着用できるように加工。で、ウアーの参謀格でサル社会にまぎれこむという無茶な展開。

そうこうしているうちに救援隊はウアーの本拠地につながる洞窟に到達。その中で金鉱を発見したりしつつ、マベル嬢を争っていた恋敵なゴルデンとアーチバルドの二人組みは、ついにウアーとマベル嬢のもとに。

で、ゴルデンは隙間から、いちゃつく二人というか二匹というかを目撃して、どん引き。「アーチバルド君、もう僕はマベル嬢をあきらめるよ。」「えー、悪いな〜。」「いやいや、どうぞどうぞ。」

かくして洞窟の壁を破ってマベル嬢を救助して脱出。ウアーの追撃を警戒している最中、マベル嬢に虎が襲いかかる。で、追っかけてきたウアーと虎が相打ち。万事解決。めでたしめでたし…なのかっ。

ところで<現代>1925年7月〜1926年2月連載の邦訳版は樺島勝一の描くヒロインがなぜかメガネっ娘になってるので要注目、本文にそんな描写ないよなあ。

国会図書館では10月号と12月号分が読めない。マイクロをみると、この作品が載っている頁を切ったやつがいるんだよね。10月にはさらわれた際にメガネ抜きになったという設定らしきヒロインの姿が、12月号はスッポンポンのヒロインの姿(後ろ姿)が描かれてますが、それがヌキどころと判断されて持って行かれたってことなんでしょうか。

ちなみにこの連載は三上於莵吉の「人獣相闘」の後枠。実際は枠もクソもないと思うんやが、六月号の「人獣相闘」の末尾に、ご愛読ありがとう、次は『恋の驕猿王』だ、と書いてあるからそういうことで。しかも『恋の驕猿王』の方が文字通り「人獣相闘」してるし。

この「人獣相闘」が何なのかというとオルツィ夫人の紅ハコベ・シリーズ第4作Eldoradoの後半。なんでまたそんな中途半端なところを出してきますかっ。しかしHeronをちゃんとエロンとしてるんだよな。三上先生フランス語もできたの?

Versinがタイトルだけ出して、スルーしたのは、この『恋の驕猿王』の他に、ジョセフィン・ベーカーがモデルになっているとかいうNora, la guenon devenue femmeがある。イラストにバナナ腰蓑が出てくるので、そーゆーことになっているのか、やっぱり有色人種は猿扱いという根強い差別があったということなのかっ。

読んでいないので良く分からないが、この作品、あのセルジ・ヴォロノフの腺移植による若返り説をベースにしたお話らしい。タイトルからすれば、お猿さんに人体を移植して立派なモンキー・ダンスの出来るハイブリッドなおねーちゃんが、みたいなことになっているのではないのかと。

うーむ、ヴォロノフ、流行ってたんだねえ。…という流れ的に次はスペイン編だろっ。という御意見もありましょうが、その前にひとつ、拾い食いかな。