もはやとっくに見捨てられ、誰もついてきてくれていない気がしないでもないですが、30回。一応、非英語圏編は60回ぐらいで終わらせるつもりなので、半分まで来たはず(←希望的観測)。

埋まった本を探し出すのに本の山を何メートルも掘らんといかんのかと思っただけで、かなり心が折れてしまうところが一番のネックというのがなんですが、今後とも生温かく見守っていただければ幸い。

さて、カリンティといえば不条理小説の傑作と喧伝される『エペペ』。おっさん世代は、だいたい<奇想天外>連載、筒井康隆の涜書ノートを読んで、なんじゃそりゃ、と手にとっているはず。このカリンティ・フェレンツのおとんが、『東欧SF傑作集 上』(創元推理文庫、1980)に「時代の子」が入っているカリンティ・フリジェシュKarinthy, Frigyes(1887〜1939)である。もっとも、きょうびの人が読んでいるのはイヴァン・ヴィスコチルと頁を分け合った邦訳短編集『そうはいっても飛ぶのはやさしい』(国書刊行会、1992)のほうか。

映画評論家として知られる飯島正は、かなりハンガリー文学にも入れ込んでいて『東洋のこころ』(生活社、1941)所載の「ハンガリイ文学の翻訳」で、1936年時点での邦訳状況を概観しているが、そこにはカリンティーは出てこない。

1941年4月19日付の同書「あとがき」には、かろうじて「英米では、わりあひによく、ハンガリイの小説が翻訳される…カリンティ・フィリジェス…などが紹介されてゐる」と名前が出てくるが、邦訳の存在は記されていない。

でも、戦前に単行本でとるがな、とSF周辺で最初に気づいたのは多分、北原尚彦氏。

でも、戦前に単行本でとるがな、とSF周辺で最初に気づいたのは多分、北原尚彦氏。

この連載でも、とっと取り上げる積もりだったが、当時、なんか英訳本が一年後ぐらいにでるとかいう予告を見かけて延期したまま埋まってしまいました。いや、立派な解説やら書誌やらが付いた本が出るんやないかと期待しとったんやがのお。結局、オリヴァー・サックスの序文をつけただけかいっ。>A Journey Round My Skull。しかも、新組ですらない…。

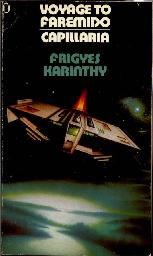

そのA Journey Round My Skull(英訳題)は『東欧SF傑作集 上』の巻末の作者紹介の頁では「ツァピラーリア」「ファレミドー」と並らべて「わが頭蓋骨周遊記」の題で代表作として挙げられてますが、ひょっとしてこれは深見トラップ? 解説文の方では「精神病院での自己体験にもとづいて書かれた「わが頭蓋骨周遊記」もSFとの境界作品として挙げることができるだろう」書いてあるけれど、うっかりさんが、知ったかこいて、カリンティ・フリジェシュのSF作品として「わが頭蓋骨周遊記」を上げる可能性は高そうな気が。ま、今はネットがあるから、そうそうひっかからんはずやが。

「ツァピラーリア」「ファレミドー」は、SFの傑作として遇されとるが、「わが頭蓋骨周遊記」の方は、今日では、一風変わった闘病記ものといった売り方をされとってSF的な仕掛けはなさそうなんやが。

ちなみにカリンティは「六次の隔たり」(スモールワールド現象)というコンセプトのオリジネーターということで有名になっているけど、そのネタ元を訳そうという奴が出てこないのはテクストがレアなのか、出来がアレなのか。

ケビン・ベーコン・ゲームは映画のタイトルロールにクレジットされないといけないというハードルがあるけど、単に何人の知り合いを挟めば到達できるかという話であれば、SFの人は堺光保さん、堺さんの先生と二人挟めば良いので、結構近いとこにおるのよな。いや、ほんとに世間は狭いね。

さて、『さかさま人生』(高山書院、1940)。ソースが何なのかは未だ不明。内山敏訳で「フレデリック・カリンティー」表記なんで仏語経由のような気はするのだが、よくわからん。

178頁に以下の44編を収録って、ところからおわかりいただけると思うが、掌編集というかユーモア・スケッチ集といった趣。

「さかさま人生」「赤ん坊」「お金のない時でも」「寒暖計」「詩人の涙(或る伝説)」「毒ガス」「ハルン・エル・ラシドの最後の冒険」「弁護士をおどかした話」「浴槽妄語」「余計なお世話」「変死人収容所にて」「神の摂理」「不思議な男」「不具者」「ラヂオ」「猛獣」「或る会話」「お伽噺」「痩せたい女」「新しい生活」「家庭の幸福」「X光線の国」「メークアツプ」「火星の詩人」「訊問」「友情」「文学志望」「外套預所」「みかけは当てにならない」「他人のことには口を出すな」「才能」「象」「決闘」「勇気」「会話の見本」「七つ頭のある蛇」「恐しい話」「偶然の一致」「正直な男」「同じ言葉でも」「前史時代の或る場面」「或る投資」「汽車の中で」「或る問答」

巻頭に収められた表題作は、妻の浮気に世をはかなんで河中へ飛び込み自殺。たどりついた天国では、その生涯を収めたフィルムが巻かれている。河でもがき苦しんでいるシーンを天使たちが面白がって見ている様に思わず憤然となり手を出したら、フィルムがほぐれてしまった。ということでフィルムの巻き直しにあわせて人生を逆回転に体験する模様がすっとぼけた口調で語られる。

となかなか快調な出だしで期待させられるが、残念なことに通読すると今となってはあまりにベタな小咄の連続。

古本屋でもほとんど見かけない気がするので、おそらく目録とかでは、いいお値段がつくんだろううだけど、大枚はたいて買うことになった人は、かなりがっくりしてしまうとみた。

今読んでも面白いのは、新発明のロケットを見学にいった詩人が、その内部を見ている最中、そのレバーだけはいじるなよ、というフリに応えて、打ち上がってしまい、火星に到達する「火星の詩人」。住人すべてがX線の透視力を備えているため衣服に意味がないと、みんなすっぽんぽんな「X光線の国」、虚飾とは完全に無縁なその国における詩とは…。先史時代の日常を、「モダン・ライフ」と全く変わりばえのしない、それとして描く「前史時代の或る場面」。

…といったSF的な設定の作品なので、カリンティ君はSFに力を入れるといいと思うよ。←大きなお世話や。

あと、田畑喜作が1938年10月の<医学ペン>に「フレデリツク・カリンスイー」を一本訳している。紹介には「「北国」「フアレミド国旅行記」等の作がある」とかあったな。掲載作は「磁死奇談」。

あと、田畑喜作が1938年10月の<医学ペン>に「フレデリツク・カリンスイー」を一本訳している。紹介には「「北国」「フアレミド国旅行記」等の作がある」とかあったな。掲載作は「磁死奇談」。

謎の疫病で人々がバタバタ倒れて行くオーストラリア。その病気を調査に赴いた主人公、そこで再会したかつての研究仲間は告白する、これは病気ではない、この災害の原因は自分であると。憎しみを抱いた瞬間、人を死に至らしめる力を持っているのだというのだが、邦訳で読む限りメカニズムが説明されるわけでもなく、とってつけたようなハズした結末で、がっかり。

ちなみに「フアレミド国旅行記」は、そのタイトルでもわかる通り、音階でコミュニケーションする機械知性の国をガリバーが訪問する話。スピルバーグ相手に訴訟を起こせば…って、よしなさいっ。

いや、音階がどうこういうのはメインの話ではなく、機械知性との交流によって如何に人類が不完全なものであるかを悟ったガリバーが、意を決して、ってという流れなので、今なら当然、機械の体をもらうとか、精神アップロードとかという展開になりそうなものだが、いやまあそれ、チャペックの『R.U.R.』に先行するような年代に書かれた作品ですから、化学物質によってジャック・イン、じゃなくてオーグメンテドされた知覚の拡張が部分的に達せらるといった描写になってしまうんですな。