明けましておめでとうございます。今月で古稀を迎えますが、やることは運転免許の返納くらいかな。何十年もペーパードライバーなので今更教習所に行くのもおっくうだし。

そういえば前々回に紹介した『SF詩群』の渡辺直己論が30ページのゲラになって天瀬さんから送られてきたのが11月末、30ヶ所ほど手を入れて返したら、クリスマス前に天瀬さんから印刷屋が30ヶ所も直せないと云っているので、完全原稿を印刷屋に送るようにとの連絡があり、なんじゃそりゃと思いつつその日のうちに印刷屋にメールで送ったものの、印刷屋からはナシのつぶて。まあ印刷屋と天瀬さんとのやりとりなので当方もそれ以上のことはしてませんが、天瀬さんによると他所の同人誌の例だと最近は5ヶ所以上手を入れると突っ返されることがあるらしいとのこと。もはや印刷屋ではなくてデータ処理屋でしかしないのか。

どうも腑に落ちないことではあったが、気分転換に久しぶりに広島へ出て丸善と行きつけの古本屋を覗いてきた。丸善では新訳版『ロードマークス』等を買って、フロアの奥にあるタリーズで昼食がてら購入本を見ながらサンドイッチをつまんだあと古本屋に向かった。

ここは店の表に300円均一のCDのワゴンがあって、たまにナクソスの現代作曲家シリーズなんかが入っていることがある。ただぎっしりと詰めてあるので背中の情報を読むのがひと苦労。今回目に入ったのは高田三郎の合唱作品集『水のいのち』。なんでそんなものが目に付いたのかというと、渡辺直己のことをあれこれググっていたら、このCDに「混声合唱のための『渡辺直己短歌集』」が併録されていることを知ったから。短歌に曲を付けたものという点でちょっと興味が湧いたものの、原稿には直接役に立つものではなかろうとその時はスルーしていた。それがなぜか目の前にあったのだから、さすがに買わざるを得ない。発売元はフォンテック。98年の録音。ここはマイナー系レーベルだけれど、ここから出たパク・キュヒのデビューCDやピアノ演奏版『タルカス』のCDについては以前言及したことがある。それにしても前々回安らかに眠れとお願いしたのに、まだ渡辺直己の方が有縁を求めているらしい。今回集めた渡辺直己関係資料は、無事『SF詩群』が刊行されたら、元の職場に寄附しておこう。そうか『SF詩群』を持って歌碑にお参り(お墓は山の上なので)すれば解放してくれるかも。

ちなみに今回買った中古CDはほかに、ホロヴィッツの有名な「展覧会の絵」ライヴにスクリャービンのピアノ曲集を組み合わせた2枚組輸入盤、グールドが弾いたブラームスのピアノ小曲集2枚組、ロンドンレーベルから出た廉価版ヤナーチェク室内楽全集2枚組、発売当時はイマイチの評判だったらしいストーン・ローゼズ「セカンド・カミング」国内盤、ファーギー「THE DUTCHESS」輸入盤といったところ。ファーギー以外は前世紀の録音だ。

本の話に移ろう。

ベッキー・チェンバーズ『ロボットとわたしの不思議な旅』は、いまどき珍しい日本の独自タイトルを持った1冊。中身は前半が「緑のロボットへの賛歌」、後半が「はにかみやの樹冠への祈り」で、原題はこの二つのノヴェラのタイトルを並べただけのモノ。サンディ・デニーのソロデビュー作に原題と関係なく日本でつけたタイトル「海とわたしのねじれたキャンドル」を思い出しますね。

ベッキー・チェンバーズ『ロボットとわたしの不思議な旅』は、いまどき珍しい日本の独自タイトルを持った1冊。中身は前半が「緑のロボットへの賛歌」、後半が「はにかみやの樹冠への祈り」で、原題はこの二つのノヴェラのタイトルを並べただけのモノ。サンディ・デニーのソロデビュー作に原題と関係なく日本でつけたタイトル「海とわたしのねじれたキャンドル」を思い出しますね。

話の方は、地球ではないどこかの惑星で、数百年前にロボットたちが自由を求めて人間社会を出て行って以来、人間はロボットと没交渉のまま、集落とそれを結ぶ道路にだけを生活の場にして、それ以外の場所にロボットが住んでいるという設定で、あらゆることにそれぞれの神様がいる宗教寺院にいた茶僧の女性が修業を兼ねて旅するところから始まる。

話が本題に入るのは、女性が茶僧として様々な町を巡る内に芽生えた、人の居ない場所を見たいという想いに駆られて森に続く道へ乗り入れ、そこで一体の風変わりな考えを持つロボットに出会ってからである。そこからは女性とロボットのふたり旅として物語が展開する。

基本的には女性もロボットも内省的でアクションシーンはない。女性は茶僧として道具一式を収納して寝泊まりできるワゴン付自転車を漕いで移動するが、ロボットは歩く。前半はこの世界の現状を紹介しつつ女性とロボットの関係成立に重点が置かれ、後半はロボットが各地の人間集落を訪れて人間社会へ慣れていくが、ロボットと女性の新しい関係の始まりを暗示して終わる。

女性とロボットの内省的なやりとりを中心としたこの物語の読み心地の良さは特筆すべきだろう。ここには悪意の物語は存在しないが、それでも何の不足も感じさせない。今の世の中せめて物語の中だけでも平和な思索が意味を持つ物語が必要とされる。

※なお、本書の主人公は女性ではなくノンバイナリーではないかとのご指摘がありましたので付記しておきます。(大野万紀)

チェンバーズとほぼ同時に読み終わったのが、キム・チョヨプ『派遣者たち』。こちらは暴力で人が死ぬこともしばしばあるけれど、やはり主人公の女性が内省的なので、どれほどのサスペンスが持ち込まれようとも浮き足立つことがない。

チェンバーズとほぼ同時に読み終わったのが、キム・チョヨプ『派遣者たち』。こちらは暴力で人が死ぬこともしばしばあるけれど、やはり主人公の女性が内省的なので、どれほどのサスペンスが持ち込まれようとも浮き足立つことがない。

地上は動植物を異形の物に変えてしまう謎の菌類に覆われて、人間は地下生活を強いられている世界。菌類が人体に入り込むと異常を来すので感染者は処分される。そんな世界で地上に出て情報を得、菌類駆除を試みる存在がタイトルの「派遣者」。

これは特殊な出自を持つ少女が自分とは違う存在が自分の中にいることを意識しながら、「派遣者」を目指し、卒業試験もソコソコに地上に出て行く話。SFとしての枠組みは古典的だけれど、この作者なので、物語は常に沈んだ色合いで進行していく。

ハイブリッド神話としては新人類ものに近いけれど、キム・チョヨプの希望の描き方は落ち着いていて作者の資質が現代の感性であることを示す。その点では、サラ・ピンスカーに近いかも。

|

|

読み始めたのは上記2冊と同じ頃だけど、読み終わるのは大分後になったのが、江波(ジャン・ボー)『銀河之心Ⅰ 天垂星防衛』上・下。こちらは前2作と違って一大スペースオペラ3部作の開幕篇。登場人物が中国系で中国の故事を引くのはお国柄、林穣治のスペースオペラは日系の登場人物が活躍し、元祖アメリカの80年以上前のスペースオペラでは白人が大活躍していた。

おおまかな話の設定は、裏表紙に書かれているとおり。銀河系辺境を舞台にいくつかの星域の勢力がにらみ合いや戦争をしている。そんな宇宙で、事故のため300年後にとばされ放浪者となった元兵士李約素(リー・ユエスー)は、小型宇宙船天狼星号を駆って、一攫千金の噂のある黄金惑星を擁するという蜘蛛星にやって来た。そこで無人となった古い巨大環形宇宙船を見つけ、それが嘗て兵士として戦った相手〈雷電ファミリー〉の紋章を持っていることを知る・・・。

ということでスンバらしく派手なスペースオペラの幕が上がる。面白いのはヒーローたるリー君が癇癪持ちの浅慮タイプとされていること。リー君は自分に重要人物たる資格があることを常に周囲の者から知らされるという巻きこまれ型である。もっとも彼が登場しない章もあって多視点的な造りではあるが、それらはあくまで脇筋であり、リー君はこの巻で起こるあらゆる困難を乗り越えて、総タイトルである「銀河の中心」目指して旅立つところで終わる。

銀河辺境でのドンパチの話だけでもスケールが大きいのに、次巻以降どれだけエスカレーションしてみせることやら、期待は募るばかり・・・、ということで、原初的なスペースオペラの楽しさを見事に復元して見せた1作。大森望といい中原尚哉といいサジ加減の分かったSF訳者が加えたであろうメリハリが楽しさの一因か。

今回ベッキー・チェンバーズとキム・チョヨプと江波の新作を同時進行で読んでいたら、なんとなくシアワセ感が生じて、お国風はあるもののSFは読んでいて楽しいなあと久しぶりに感慨が湧いてきた。3作とも全く違う性格の作品なんだけれど、これらが日本語で読めるのはとても嬉しくて翻訳のありがたさがよくわかる。

ニック・ハーカウェイ『タイタン・ノワール』は、超富豪のみが受けられる不老長寿処置を受けた者をタイタンと呼ぶ社会を舞台にした物語。処置を受けるごとに巨大化するので本当に巨人になる。で、この話の視点人物はタイタン専門の探偵。なんでタイタン専門かというと、最愛の女性がタイタン随一の超富豪で権力者の愛娘だったから。もちろん娘がタイタン化する前の話だけど、娘が巨大化処置を受けた後でも、2人の間には恋人同士の残滓があり、探偵はウジウジした感情を持て余している。

ニック・ハーカウェイ『タイタン・ノワール』は、超富豪のみが受けられる不老長寿処置を受けた者をタイタンと呼ぶ社会を舞台にした物語。処置を受けるごとに巨大化するので本当に巨人になる。で、この話の視点人物はタイタン専門の探偵。なんでタイタン専門かというと、最愛の女性がタイタン随一の超富豪で権力者の愛娘だったから。もちろん娘がタイタン化する前の話だけど、娘が巨大化処置を受けた後でも、2人の間には恋人同士の残滓があり、探偵はウジウジした感情を持て余している。

以前穂井田さんから借りて分厚い『エンジェル・メイカー』を読んだ時も思ったように、この作者はSF的な設定を使いこなすけれど、それはあくまでも物語を面白くするためであって、SF的設定にこだわっているわけではない。これも風変わりな探偵小説/ノワールとしてはダグラス・アダムズのそれに匹敵する面白い物語だけれど、SFを読んだ気にならないのは前回と同様である。

ウーン、相性が悪いからスルーしようかと思ったけれど読んでしまったのが、野崎まど『小説』。小説が大好きな少年たちの物語である前半は楽しく読めたけれど、彼らが大人になった後半は、なんでこういう話に持っていくのかと疑問ばかりが湧いてくきて、やはりこの作者の主眼とする小説作法にはついていけないモノを感じる。もちろん結末の段落は見事だけれど、素直に受け止めるには当方としては留保せざるを得ないところがある。

ウーン、相性が悪いからスルーしようかと思ったけれど読んでしまったのが、野崎まど『小説』。小説が大好きな少年たちの物語である前半は楽しく読めたけれど、彼らが大人になった後半は、なんでこういう話に持っていくのかと疑問ばかりが湧いてくきて、やはりこの作者の主眼とする小説作法にはついていけないモノを感じる。もちろん結末の段落は見事だけれど、素直に受け止めるには当方としては留保せざるを得ないところがある。

それでも前半の楽しさはこれまでの野崎まどの作品からは受け取れなかった、楽しく読める作劇があって悪くない。特に重要な脇役で物語前半の中心的な舞台をなす屋敷に住むいつまで経ってもその名前が分からない作家とか本来はエキセントリックな理論物理学者である小学校の女性教師のキャラがよくできていて嬉しい。しかし、後半ではこのふたりはともに光を失ったような存在に見えてしまうのが残念。

巻末に主要参考文献が2ページにわたって掲載されていて、最後に一行空きでティヤール・ド・シャルダン『現象としての人間』が掲げられている。ゼブロウスキーほどにはあからさまにシャルダンぽくはないように思える。そういえば「オメガバース」ってシャルダンぽいですね。

ステファン・テメルソン『缶詰サーディンの謎』は国書刊行会のドーキー・アーカイヴの1冊で9月刊。ヘンな話を集めた叢書ということで、これまで数冊読んだけれど、確かにヘンな話ばかりだ。しかしSFファン的にはスゴく好きというわけではないので、今回はスルーしていたけれど、評判を聞いて読んでみることにした。

ステファン・テメルソン『缶詰サーディンの謎』は国書刊行会のドーキー・アーカイヴの1冊で9月刊。ヘンな話を集めた叢書ということで、これまで数冊読んだけれど、確かにヘンな話ばかりだ。しかしSFファン的にはスゴく好きというわけではないので、今回はスルーしていたけれど、評判を聞いて読んでみることにした。

ヘンにも程があるという意味では、訳者(大久保譲)解説も「変な小説である」と始めて、すぐ改行しているほどだ。なにがヘンなのか。基本的には多視点物語であり、多数の登場人物(「主な」とされているだけで20人)は何らかの点で接点を持ち、次から次へと視点人物が変わっていくけれど、それだけでヘンだという感想は湧かないろう。

しかし、はじまりのエピソードからしてヘンな話だという感触はすぐに生じる。冒頭で視点人物かと思われた作家は死んでしまい、作家の妻と女性秘書が出会ってすぐカップルになってしまうという結末を迎えるが、次章以降ではそのカップルに何度かスポットライトが当たるものの主役級というわけでは全くない。この物語に主役級を見出そうすれば、それはポーランド出身で後にイギリス人と結婚したレディ・クーパーという老女がそれに当たりそうではある。彼女がヒョンな用事でポーランドに里帰りして何十年かぶりに幼ななじみだった大男「些末大臣」に会うエピソードは迷宮感たっぷりで魅力的である。それでも、次のエピソードは別の人物(レディ・クーパーの息子)に代わってしまう。

解説によると、作者は戦前ポーランドで妻とともに前衛芸術家として名を成したらしいが、戦後イギリスに居を構えて以降、亡くなるまでに数冊の小説を出している(ちなみに本書は1986年刊)が、そのうちの1冊は本書の前日譚に当たるという。

ヘンさという点では同叢書のドナルド・ウェストレイクやマイクル・ビショップの上を行く。

久々の短編集である飛浩隆『盬津城』は、ホームグラウンドである『SFマガジン』掲載作はゼロ。SF系掲載誌も大森望の『NOVA』に載せた1作だけ。メインとなる作品は『群像』や『文藝』と文芸誌掲載作である。文芸誌に当たり前に作品を発表できるSF作家は前世紀では筒井康隆ぐらいしかいなかったけれど、SF出身で芥川賞の受賞作や候補作がある作家が何人も居る時代なので、飛さんの作風からするとそれほど違和感がない。発表時期がコロナ禍にあたるものが多い。『NOVA』掲載の「流下の日」と『kaze

no tannbun 夕暮れの草の冠』掲載の「緋愁」それに「鎭子」は再読。

久々の短編集である飛浩隆『盬津城』は、ホームグラウンドである『SFマガジン』掲載作はゼロ。SF系掲載誌も大森望の『NOVA』に載せた1作だけ。メインとなる作品は『群像』や『文藝』と文芸誌掲載作である。文芸誌に当たり前に作品を発表できるSF作家は前世紀では筒井康隆ぐらいしかいなかったけれど、SF出身で芥川賞の受賞作や候補作がある作家が何人も居る時代なので、飛さんの作風からするとそれほど違和感がない。発表時期がコロナ禍にあたるものが多い。『NOVA』掲載の「流下の日」と『kaze

no tannbun 夕暮れの草の冠』掲載の「緋愁」それに「鎭子」は再読。

『群像』掲載作「未(ひつじ)の木」はSFとしては多重世界/鏡像世界ものといえるが、この世界ではそれぞれに情報漏れが生じているようにも見える。SF的なアイデアはともかく、同じ鋳型のシチュエーションを男女に振り分けて想いの深さと喪失感を醸しているところが文学的なのかも知れない。飛浩隆の叙述スタイルは基本的にはガチガチのリアリズムなので文学的な変換は容易な感じだが、エセ文学と云われてしまう危険性もある。

「ジュヴナイル」は、事情を抱えた子供たちのひとりを語り手に、子ども食堂の不細工な料理が豪華な料理となるフィクション/仮想現実に変えてみせる男の子との出会いを物語る20ページ足らずの短篇。最後は書き手となった語り手の想いになるので、方向は逆だけれどちょっと野崎まどの『小説』を思い出す。

「流下の日」は、安倍首相再選後の時期に書かれた政治的レジスタンスの物語だけれど、つまるところ最後の1ページのイメージのために存在する1篇。

「緋色」は、悪い電波を防ぐ為に白装束で道路に停めた車の周囲に白布を巻いた集団がいたという実際のニュースをもとに視点人物の現実の曖昧さが生じる物語を組み上げたもの。冒頭の「未の木」と似た雰囲気がある。

2019年に『文藝』掲載の「鎭子」は再読だけれど、初出で読んだ記憶はないので大森望のアンソロジーで読んだ1作。この作品では飛自身のSF短篇「海の指」がほぼそのままヒロインの「脳内現象」として取り込まれているが、もっともプライヴェートなコミュニケーションを強いられる現実でのヒロインもある意味「うみの指」のヒロインと同じ状況に置かれている。リアリズムのアクロバットかも。

巻末は中編とも云える長さの表題作「盬津城(しおつき)」は2022年『文藝』掲載作。この作品は3つのパートからなっていて、Facet1「志於盈(しおみつ)の町で」、同2「鹹賊(かんぞく)航路」、同3「メランジュ礁」と名づけられている。

Facet1でSF的設定が登場人物の講義で語られている。曰く世界の海水から盬(塩)が析出して世界中で沿岸部と平野部を覆うようになった。2009年の日本海沖大地震で唯一原発があった県では、その原発が津波に運ばれた盬(塩)に覆われ、見た目が柩なのでいつの頃からか「盬津城」と呼ばれている。なお時代設定は作中人物の年齢によると2007年から2020年になる。

Facet2はそのような世界をダイナミックなフィクションにして描いたベストセラー漫画のタイトルが表題になっており、作者の姉妹コンビが続きが書けないスランプが解消するかもと編集者を連れて車で故郷を目指す。2050年頃らしい。

Facet3は大阪湾が盬で埋め尽くされ、「メランジュ礁」よ呼ばれる新しい大阪平野には高さ25メートルを超える「盬津城」がそびえている。視点人物はポリネシア系で、男が妊娠して子孫を残すようになった22世紀での親子物語。視点人物の家系は盬の動きが読めるメランジュの目を持つ。

3つのパートでそれぞれの物語が進行するが、Facet2で迎える結末では、これらの物語がフィクションの中のリアルとして繋がっていることが示される。なおそれぞれの世界では「塩」は盬・鹹・鹵と書かれている。

「奥津城」と云えば一般に神道のお墓だけれど、「盬津城」が何かは、それぞれのFACETでは似ているけれど違うモノを指している。作者の持つ強力なリアリズム描写と説明はここでも威力を発揮している。そのお陰で各パートのリアリズムの強度に違いが少ないことでやや混乱するところがある(当方だけか)。でもその強度が各パートの繋がりを保証しているのだけれど。

ググると「奥津城」は神道の墓のことで四角く囲った場所らしい。こちらは「盬」だけど、塩の結晶は正6面体(サイコロ)、即ち四角形だ。バラードの『結晶世界』を思い出すけれど、飛さんの場合、破滅/快楽志向はあからさまではない。

58冊目という井上雄彦編『メロディアス 異形コレクションLⅧ』。以前は買いはしても積ん読が多かったのに、最近はマメに読んでいるなあ。

58冊目という井上雄彦編『メロディアス 異形コレクションLⅧ』。以前は買いはしても積ん読が多かったのに、最近はマメに読んでいるなあ。

さて今回のお題は「音楽」ということで、ホラーテーマとしてはかなり設定が似通うのではと危惧されたけれど、当たらずとも遠からずというところかな。

冒頭は梨「【不思議】合唱中に謎の声が聴こえる!?音楽史に残る不思議な話「天使の声」について解説【恐怖】.mp4」。タイトルのつくりがラノベスタイルで読みにくいのだけれど、内容もタイトル通りである。そういえば、昔オーディオのスーパートゥイーターは45000Hzが出ますというのがウリだったけれど、これはある意味「天使の声」を聴くために必要だったわけですね。

坂崎かおる「エリーゼの君に」は、黒電話時代の少女が語り手の静かな幻想小説。学校連絡の電話があり留守番の少女は初めて次の家に連絡をするが、出た相手も子供らしくお待ちくださいと云って受話器を置いたままいつまででも戻ってこなかった。少女は住所を頼りに家まで行けば良いかと思い、受話器を置いたまま外へ出たが相手の家が分からない・・・。語り手の名前は「時子」で大人と子供を行き来する時間SF的な色合いもある。

宮澤伊織「悪いお経はご遠慮ください」は、取り憑かれ体質女子と霊能感覚ゼロの怪談師の女子コンビが出てくるシリーズの1篇。今回はタイトル通りお経が聞こえるんだが、これが浄土真宗のお経で安芸門徒の中心地にいる当方は子供の時から何百回と聞かされたので思わず節を付けてしまっったよ。

篠たまき「軸月夜」は、語り手が子供の頃、叔父の家に行くと布団部屋で寝かされたが、その部屋は観音や鍾馗様を描いた軸がいくつもあり、寝ている間に彼らが軸から出てきておしゃべりし、子供だった語り手は彼らに踏まれていい気持ちになった・・・。これは取り憑かれ怪談タイプ。

阿泉来堂(あずみらいどう)「歌声」は、視点人物には素晴らしい声で歌うように聞こえる音がするところへ導かれるとそこは事件現場だった・・・。これは反転アイデア一発モノ。

井上雄彦「吼えるミューズ」は、これもシリーズ化した精神科医レディ・ヴァン・ヘルシングと司書のジョン君ものの1篇。今回は弦楽器の歴史の蘊蓄やシャリアピンが声の振動でグラスを破壊して見せた話とか音楽ネタ満載の魔物物語。面白い。

木犀あこ「蜻蛉の眼鏡は」は童謡の一節をタイトルに、そこから得られたインスピレーションをストレートに織り上げた1篇。トンボの目をこすって潰すのは気持ち悪い。

異形コレクションに寄せる作品には期待度が上がる斜線堂有紀「小夜鳴け語れ、凱歌を歌え」はなんと、大友宗麟と龍造寺の合戦に少女たちの声を武器に闘いをコントロールする集団が龍造寺側にあったという戦国時代劇。ヒロインはその集団に採用されるよう大友側で声を鍛えられ龍造寺側に送り込まれる・・・。

まるで山田正紀が書きそうな設定だけれど、そこはこの作者なので少女たちの運命がヒドい。

平山夢明「楽庭浄土」の語り手はいびつな家庭の少女。流行病を煩って以来部屋に閉じ込められている姉や少女が勉強のために家をでることは許さないという偏狭な両親から逃げるため夜な夜な墓地へ行く。そこには魅惑的な音を奏でるオカリナ吹きがいた・・・。夜の雰囲気は良いけれど、話の作りはやや興ざめか。

斜線堂有紀とセットで期待される空木春宵「h○le(s)」は一見何かと思うタイトルだが、話は過激に身体に貫通孔を開けて身体を鳴らす女の物語。とても痛そうな話だけれどシュールでもある。管楽器はすべて貫通孔であるってそりゃそうだけど。オリジナル・アンソロジー『地球へのSF』に収録された「バルトアンデルスの音楽」と並ぶノヴェレットで音楽テーマの短編集が出来るかも。

芦原公園「ヨナにクジラはやってこない」は、周囲からは気味悪がられていた霊能者の祖母に憧れるエキセントリックな女性が語り手。霊能者団体に所属して占いで稼いでいたら、強力な霊能者が集まってある島のお祓いを行うので行かないかと誘われ、お祓いはしたことがないが参加してみた。島に着くとなぜかファンファーレが聞こえ・・・。皆殺しの詩タイプの1篇。

タイトルにある「ヨナ」は、最近岩波文庫の関根正雄訳『旧約聖書十二小預言書』を読みはじめたところ、「ヨナ書」には「大きな魚」としか書かれていないのだった。なお関根正雄は「ヨナ書」は「預言書」に該当しないと解説していた。

澤村伊智「僕はここで殺されました」は表題のセリフが入っている録音テープをネタにした番組から始まって、その大元のシチュエーションに至る1篇。この作者らしいなホラーだ。

どちらかというとホラー体質だったことが判明した久永実木彦「黒き安息の日々」は、当方の世代のロックファンなら誰でも知っているあのバンドのあの人のあの歌をネタにしたホラー・コメディ。ばあちゃんの写真と云われていたのがじつはあの人だったなんて・・・。

西崎憲「彼女の国会議事堂」は、音波砲を積んだ小型レイバーが国会議事堂前で一騎打ちするという、この作者から考えるとかなり珍しい1作。ただし、アクションシーンに入るところで終わっている。

しかしホラー・コメディの真打ちはやはりトリに置かれた田中啓文「真夏の夜の夢」だろう。ニューオーリンズの伝説的トランペッターは魔の森で悪魔と取引しようとして消えたというエピソードででっち上げた1篇。ルルイエとか歌いながら、タイトルに使ったかの有名なジャズ映画でオトすなんて、相変わらず良くやるよ。

11篇を収めたのが藤井太洋『まるで渡り鳥のように』は創元日本SF叢書の1冊。11篇収録で330ページなので短めの短篇が主だ。1篇ずつ取りあげると長くなるので、簡便に書いておこう。

11篇を収めたのが藤井太洋『まるで渡り鳥のように』は創元日本SF叢書の1冊。11篇収録で330ページなので短めの短篇が主だ。1篇ずつ取りあげると長くなるので、簡便に書いておこう。

冒頭の3篇、「ヴァンテアン」「従卒トム」「おうむの夢とあやつり人形」と「海を流れる川の先」は再読。作者によるとこの短編集に収めるため中の2篇は手を入れたという。云われてみるとよりスッキリとした読み心地になっていたかも知れない。

あと、この短編集で目立つのは中国で先に発表された作品群が含まれていること。表題作、「羽をふるわせて言おう、ハロー!」「落下の果てに」「祖母の龍」はどれも宇宙SFで、特に巻末の「祖母の龍」は、宇宙生活に特化した身体改造を行った祖母と彼女に会いに来た孫娘が、太陽フレアから発生する「龍」をいなすため、ともに島の巫女(ユタ)舞踊に通じるスタイルで電磁帆をコントロールするシーンが素晴らしい。

また平均30ページとはいえ、中には高山羽根子のU-Next本同様の長中編「距離の嘘」が収録されている。新型コロナウィルス禍の記憶も新しい近未来カザフスタンの周辺難民キャンプで新型麻疹ウィルスが発生、視点人物は姓が「吴(呉)」で母が中国人のデータアナリストとして、感染状況の追跡チャート化のため3日間の予定で滞在する。

藤井太洋の得意とする近未来モノで、リアルな難民キャンプとテクノロジーを描き、なおかつ慈善としての大がかりなフェイクを構築してみせる。希望とテクノロジーを組み合わせる藤井大洋のティピカルな1篇。

なお当方は「銀英伝」を読んでないのでトリビュート作という「晴れあがる銀河」は、面白く読んだけど、どこがトリビュートなのかサッパリ分からぬ。

アメリカのAIとアートがテーマのアンソロジーのために書かれ、英訳版が先に発表されたという「読書家アリス」は、生成AI時代の編集支援アプリでAI創作の仕分けが出来てしまうと言うシロモノだが、読書という経験に焦点が当てられる。

今回元日に読んでいたのはロジャー・ゼラズニイ『ロードマークス(新訳版)』。既に読み終わった同世代(40年前にサンリオSF文庫版を読んだ)人たちの感想は、「やっぱりカッコいいよねえ」である。当方も同感。

今回元日に読んでいたのはロジャー・ゼラズニイ『ロードマークス(新訳版)』。既に読み終わった同世代(40年前にサンリオSF文庫版を読んだ)人たちの感想は、「やっぱりカッコいいよねえ」である。当方も同感。

サンリオ版に解説を寄せたとは云え、すでに忘却の彼方。『サンリオSF文庫総解説』の大野万紀さん担当解説を読み直したら、この作品が如何に面白いかという理由が尽くされている。また40年前の遠山峻征氏の訳は、いま思うと原文に忠実と言うよりは原文から湧き上がるイメージに忠実な訳だったような気がする。

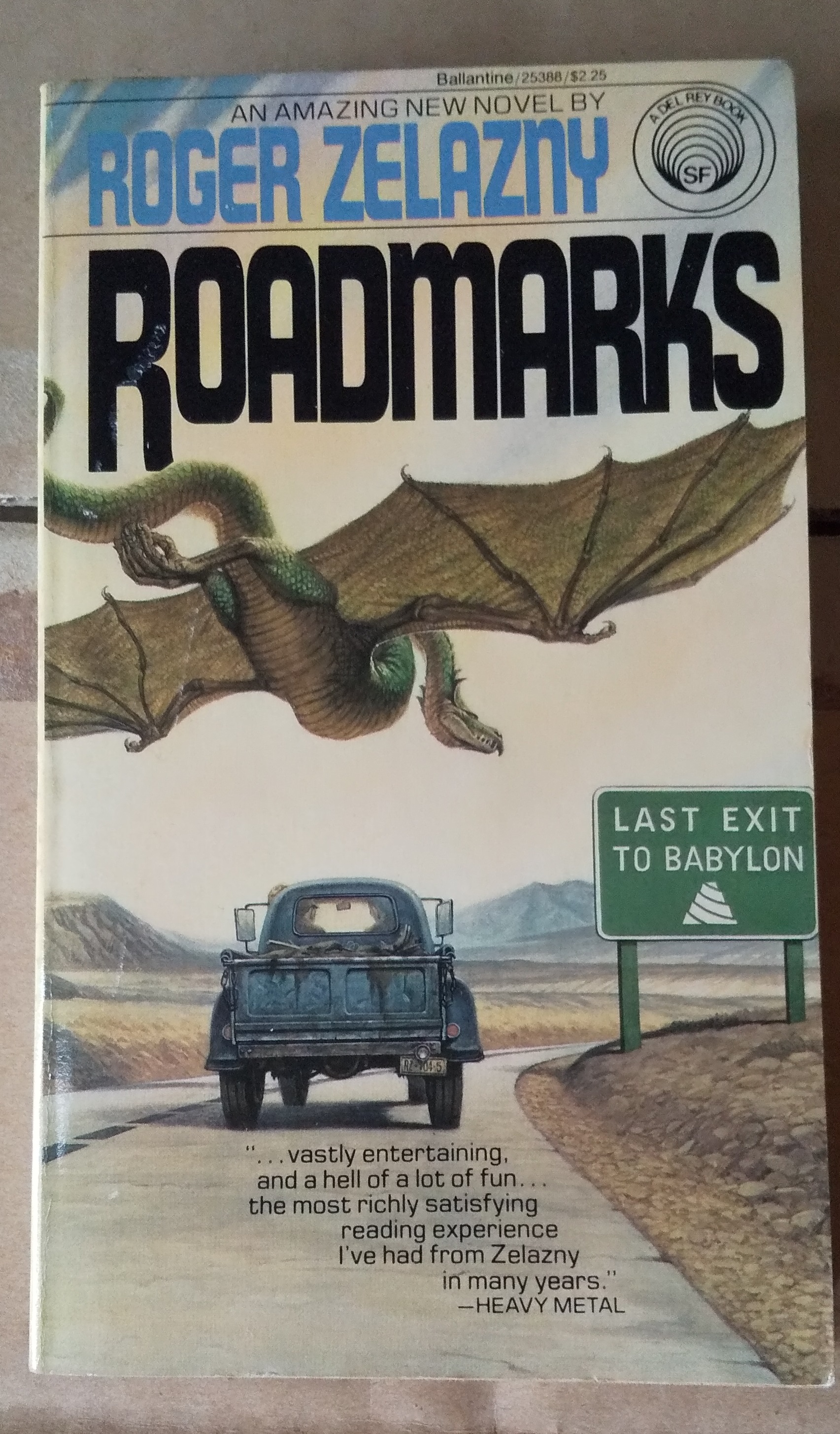

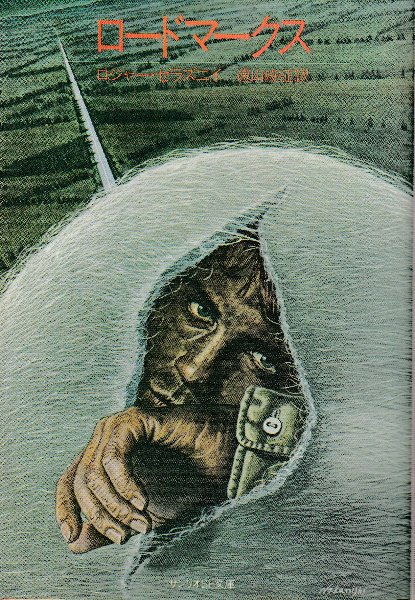

そして今頃になって気になったのは、サンリオSF文庫版の表紙絵である。ペーパーバックは〈道(ロード)〉を走るピックアップ型トラックとその上を飛ぶ巨大なドラゴンを後ろから描いたものだったけれど、サンリオSF文庫版に中西信行が描いたのは、主人公が白い繭を破って顔を出したシーン(新訳版では235ページ)。なぜこの地味なシーンを絵にしたんだろうと暫く考えていたら、たぶんイラストレーターは物語のテーマを主人公の「新生」と捉えたんじゃなかろうか、との想いが湧いてきた。今回ググってみたら中西信行氏はウィキで項立てされていたけど、SF作品(特に文庫)の表紙絵を描いたイラストレーターであることしか分からないものだった(まあ、情報源が大橋博之著「SF挿絵画家の時代」だけなので仕方ない)。1948年生まれと云うから存命でいらっしゃると思う。

新訳を担当された植草昌実氏には数年前に広島で開催された文学フリマに来られていて名詞をいただいたことがある。今回もわざわざ当方の名前を出していただいて、有難いことです。

なお、これはワープロ誤変換にミスタッチ、てにをはさえ怪しい原稿を書いている当方が指摘するのもおこがましいが、145ページに「意志の診察」というのがありました。この誤植が直せるくらい版を重ねることを願ってます。

あと2冊、坂崎かおるの短編集と宮内悠介の短編集を読み終わっているけれど、長くなったし、疲れたので覚えていれば次回ノンフィクションと一緒にいうことで終わろう。

最後になりましたが、今年もよろしくお願いします。

『続・サンタロガ・バリア』インデックスへ

THATTA 440号へ戻る

トップページへ戻る

ベッキー・チェンバーズ『ロボットとわたしの不思議な旅』は、いまどき珍しい日本の独自タイトルを持った1冊。中身は前半が「緑のロボットへの賛歌」、後半が「はにかみやの樹冠への祈り」で、原題はこの二つのノヴェラのタイトルを並べただけのモノ。サンディ・デニーのソロデビュー作に原題と関係なく日本でつけたタイトル「海とわたしのねじれたキャンドル」を思い出しますね。

ベッキー・チェンバーズ『ロボットとわたしの不思議な旅』は、いまどき珍しい日本の独自タイトルを持った1冊。中身は前半が「緑のロボットへの賛歌」、後半が「はにかみやの樹冠への祈り」で、原題はこの二つのノヴェラのタイトルを並べただけのモノ。サンディ・デニーのソロデビュー作に原題と関係なく日本でつけたタイトル「海とわたしのねじれたキャンドル」を思い出しますね。