第1回ハヤカワSFコンテスト最終候補作、坂本壱平『ファースト・サークル』は奇妙な味のするファンタジー。話の繋がりはあるけれどイメージの繋がりはあまり強くないので、モザイク的な読後感である。いろんなシーンでいろんな作品のイメージが立ち上がる。「首無し」の首無しぶりにあまり言及がないのはちょっと引っかかるし、精神科医のヒロインはどちらかというと看護師みたいに見える。なによりも「手拍子」と「ふぁーすと・さーくる」が持っているはずの魔法が十分に効いていない。それはこちらの感性の問題かもしれないが。

第1回ハヤカワSFコンテスト最終候補作、坂本壱平『ファースト・サークル』は奇妙な味のするファンタジー。話の繋がりはあるけれどイメージの繋がりはあまり強くないので、モザイク的な読後感である。いろんなシーンでいろんな作品のイメージが立ち上がる。「首無し」の首無しぶりにあまり言及がないのはちょっと引っかかるし、精神科医のヒロインはどちらかというと看護師みたいに見える。なによりも「手拍子」と「ふぁーすと・さーくる」が持っているはずの魔法が十分に効いていない。それはこちらの感性の問題かもしれないが。|

続・サンタロガ・バリア (第139回) |

大瀧詠一の訃報の次は佐久間正英だった。闘病中であったことは公表されていたので、驚きはしなかったけれど、もう少し長生きして欲しかった。ポールやディランなど70過ぎてもスタジアム・ライヴができるパワーが日本のロック人にあるかなあ(永チャンか?)。

と、思ったら今度は指揮者のクラウディオ・アバドの訃報。こちらは大病を克服したあとも病気持ちだったけれど、ぎりぎりまで現役だったし、80歳だから仕方ないところ。アバドといえばクラシックを聴き始めた高校生の頃、小澤やメータとならんで若手三羽ガラスのイメージがいまだにつきまとっている。まだ30歳代半ばでウィーン・フィルの来日公演に副指揮者として登場、それを見たクラシック好きの友人はいまだにその時のことを話してくれる。アバドのCDは数枚しか持っていないけれど、ベルリン・フィル時代よりも前のロンドン交響楽団時代の演奏が好きで、久しぶりに『展覧会の絵』を聴いてみた。「ナニコレ珍百景」で耳タコになったフィナーレ「キエフの大門」の凄まじい盛り上がりがアバドとロンドン交響楽団のパワーを伝えている。ラヴェルの編曲のすごさもよくわかる。

新年会で酔っぱらったまま帰りにCD屋に寄ってなにげにビートルズの棚を見たら、リマスター国内盤が2000円を切っていた。これまでビートルズを買おうとしたことはなくて、公開当時映画を見て買った『レット・イット・ビー』を除いてレコードもCDも買わなかった。それが酔っぱらいの気分で安いから買っておこうかとついついレジに持って行ってしまった。次の日袋を開けてみると入っていたのは、『ラバー・ソウル』と『アビー・ロード』。

中学校3年の夏休みまで音楽を必要としていなかったけれど、転校により突然音楽が必要となった。1969年のことである。床屋で流れるラジオの洋楽に耳が惹きつけられた。レコード屋に行くようになり、『レコード・マンスリー』という無料の新譜紹介冊子を読むようになった。当時その表紙を飾っていたのがアメリカ版『ヘイ・ジュード』やストーンズの『レット・イット・ブリード』であり、『アビー・ロード』だった。しかし、中学生はシルヴィ・バルタンやナンシー・シナトラなどアイドルがお気に入りで、ロックにハマるのは高校に入ってからである。ただしハマったのはビートルズではなくプログレだった。それでも1日中ラジオを聴いていれば、当時はやりの洋楽はほとんど聴けた。レコードを持っていなくてもビートルズの曲をよく聴くようになったのは、高校でつるんでいた男がバンドでドラマーをやっていて、ビートルズをメイン・レパートリーしていたからだ。「アイム・ダウン」や「カム・トゥゲザー」を延々とリハーサルしていた。リーダーはギタリストで、彼にELPの『展覧会の絵(当時はHELP1の輸入盤を持っていた)』を貸したら、「ナット・ロッカー」をギターに置き換えてレパートリーにしてしまったのにはビックリした。おかげで親友はカール・パーマーの演奏パターンをコピーするのに必死だった。

思い出話がながくなったけれど、長年の情報蓄積でビートルズのアルバムを1枚だけ買うとしたらそれは『ラバー・ソウル』だろうというのは昔から思っていた。だから『ラバー・ソウル』を買ったのは当然だったが、なんで『アビー・ロード』なのかはよくわからない。たぶんB面のメドレーが聴きたかったんだろう。実際に聴いた『ラバー・ソウル』はやはり良くできたポップ・アルバムで、どの曲も気持ちよく3分以内で終わってしまう。ジョージの「恋をするなら」を聴いてグッときた。何年か前に買ったジョージ『オール・シングス・マスト・パス』のCDを聴き直したくらいである。『ラバー・ソウル』を聴いて思うのはビートルズの楽曲に黒人音楽の影響があまり見えないことだった。ジョージ・マーティンの影響が大きいのだろうけれど、何年もロックンロール・バンドとしてライヴをこなしてきたというのに、ポップの方向性はアヴァンギャルドではあってもブラックではない。一方『アビー・ロード』は1969年のロックの音がする。メンバーの作る楽曲の方向性はそれぞれバラバラだけれど、そのために散漫になった印象がないのは素晴らしい。黒人音楽への傾倒はジョンの曲に明らかだけれど、ポールやジョージにはそれほど感じられない。肝心のB面のメドレーはやはりピンとこないが、これは何回か聴き直さないといけないようだ。今回の廉価版はコストパフォーマンスが高いので、あと何枚か買うかも。

第1回ハヤカワSFコンテスト最終候補作、坂本壱平『ファースト・サークル』は奇妙な味のするファンタジー。話の繋がりはあるけれどイメージの繋がりはあまり強くないので、モザイク的な読後感である。いろんなシーンでいろんな作品のイメージが立ち上がる。「首無し」の首無しぶりにあまり言及がないのはちょっと引っかかるし、精神科医のヒロインはどちらかというと看護師みたいに見える。なによりも「手拍子」と「ふぁーすと・さーくる」が持っているはずの魔法が十分に効いていない。それはこちらの感性の問題かもしれないが。

第1回ハヤカワSFコンテスト最終候補作、坂本壱平『ファースト・サークル』は奇妙な味のするファンタジー。話の繋がりはあるけれどイメージの繋がりはあまり強くないので、モザイク的な読後感である。いろんなシーンでいろんな作品のイメージが立ち上がる。「首無し」の首無しぶりにあまり言及がないのはちょっと引っかかるし、精神科医のヒロインはどちらかというと看護師みたいに見える。なによりも「手拍子」と「ふぁーすと・さーくる」が持っているはずの魔法が十分に効いていない。それはこちらの感性の問題かもしれないが。

|

|

その長さにちょっと怯むハヤカワSFシリーズJコレクション、上田早夕里『深紅の碑文』上・下は『華竜の宴』のじっくりと書き込まれた続編で、長さに見合うだけの充実感がある。「魚舟・獣舟」や「リリエンタールの末裔」なども取り込まれていて、まさに集大成。宇宙播種計画となる無人宇宙船の建造とその旅立ちに小松左京の宇宙SFが谺して、この世界が『復活の日』と『日本沈没』を意識して創られているように見える。

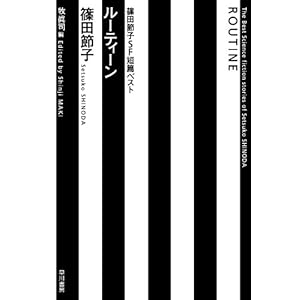

オビの牧真司の大振りな言葉にちょっとのけぞる、篠田節子『ルーティーン』は水準の高い短編集。各作品のバラエティが尋常でなく広い上、語りの手練れぶりも大したもの。アクチュアルな題材を選ぶことで時代と寝ているのだけれど、小説としての完成度が高いので、古くならない。SF的なアイデアという点ではさすがにピンと来ないものもある。それでも読んでいてあまり不満がないのは、ツボの押さえ方がピンポイントだからだろう。そういえば10年以上前上司と飲んでいたら、その上司が篠田節子の旦那さんとテニス友達だったと聞かされてビックリしたことを思い出した。

オビの牧真司の大振りな言葉にちょっとのけぞる、篠田節子『ルーティーン』は水準の高い短編集。各作品のバラエティが尋常でなく広い上、語りの手練れぶりも大したもの。アクチュアルな題材を選ぶことで時代と寝ているのだけれど、小説としての完成度が高いので、古くならない。SF的なアイデアという点ではさすがにピンと来ないものもある。それでも読んでいてあまり不満がないのは、ツボの押さえ方がピンポイントだからだろう。そういえば10年以上前上司と飲んでいたら、その上司が篠田節子の旦那さんとテニス友達だったと聞かされてビックリしたことを思い出した。

今月も翻訳成分が足りないので、西崎憲編訳『怪奇小説日和 黄金時代傑作選』を読んだ。収録作の時代が似通っていることもあって、前に読んだ『短編小説日和』と似たテイストだったけれど、一応「怪奇」が入っているので、そちら方面の話ばかり。とはいえ現代のどぎついスタイルを取る話は少なくて、静けさが漂う作品が多い。基本的に落とす話だけれど、そのオチが外形的にはわかってもいまひとつ得心がいかない作品がある。エリザベス・ボウエン「陽気なる魂」なんかがその典型。不条理小説に近い。集中で一番新しい、といっても第2次大戦後の作品だけれど、ロバート・エイクマン「列車」が現代的な風俗の作品として違和感のない仕上がり。全体的印象は『短編小説日和』の方が良かったかな。

今月も翻訳成分が足りないので、西崎憲編訳『怪奇小説日和 黄金時代傑作選』を読んだ。収録作の時代が似通っていることもあって、前に読んだ『短編小説日和』と似たテイストだったけれど、一応「怪奇」が入っているので、そちら方面の話ばかり。とはいえ現代のどぎついスタイルを取る話は少なくて、静けさが漂う作品が多い。基本的に落とす話だけれど、そのオチが外形的にはわかってもいまひとつ得心がいかない作品がある。エリザベス・ボウエン「陽気なる魂」なんかがその典型。不条理小説に近い。集中で一番新しい、といっても第2次大戦後の作品だけれど、ロバート・エイクマン「列車」が現代的な風俗の作品として違和感のない仕上がり。全体的印象は『短編小説日和』の方が良かったかな。

第7巻を迎えた小川一水『天命の標Ⅶ 新世界ハーブC』は、生き残った普通の人類のほとんどが子どもで、第6巻に出てきたボーイスカウトたちがこの世界をどのように維持したかを描いた話だけれど、その悲惨な状況の割には描写は酷薄ではなく、主人公たちの若さもあって、まさにヤングアダルトな作りになっている。SFとしては用意された舞台の一番基本的な存立条件が示されないまま終わるので、もどかしさを抱えたまま次巻を待つことになった。

第7巻を迎えた小川一水『天命の標Ⅶ 新世界ハーブC』は、生き残った普通の人類のほとんどが子どもで、第6巻に出てきたボーイスカウトたちがこの世界をどのように維持したかを描いた話だけれど、その悲惨な状況の割には描写は酷薄ではなく、主人公たちの若さもあって、まさにヤングアダルトな作りになっている。SFとしては用意された舞台の一番基本的な存立条件が示されないまま終わるので、もどかしさを抱えたまま次巻を待つことになった。

SF以外では、前回江戸時代の歴史蘊蓄集が面白かった磯田道史『近世大名家臣団の社会構造』が文春学藝ライブラリー第1回配本で出たので読んでみた。以前東大出版会から出ていた学術論文集、いわゆる博士論文というやつ。こんなものを文庫で出して誰が読むんだという気もするが、殿様を相手に苦労した人間としてはもう3ヶ月早く出してくれていたら、役に立ったかもという気分である。

SF以外では、前回江戸時代の歴史蘊蓄集が面白かった磯田道史『近世大名家臣団の社会構造』が文春学藝ライブラリー第1回配本で出たので読んでみた。以前東大出版会から出ていた学術論文集、いわゆる博士論文というやつ。こんなものを文庫で出して誰が読むんだという気もするが、殿様を相手に苦労した人間としてはもう3ヶ月早く出してくれていたら、役に立ったかもという気分である。

500ページ近い論文をもって、作者が訴えているのは、自らまとめているとおり、大名の家来は、いわゆる侍と徒(かち)そして足軽以下とおおざっぱに三種類に分けられ、武士とは徒以上であり、足軽以下は武士ではないこと。武士と足軽以下には大きな差別があり、足軽以下が武士に会えば、わらじを脱いで土下座しなければならない。そして武士と足軽以下の外見上の違いは袴をはいているかどうかがポイントであり、貧乏侍の悲惨は徒に集中して見られること。ほかにも色々書いてはあるが、基本はこれだけである。

いやあ、面白かったなあ。近世足軽というのは、初期は大名行列の見栄えから体格の良さが求められたので、一代限りが普通たったとか、江戸時代後期は体格はともかく字が上手いとか読み書きそろばんの腕があるとかで選ばれたりするという。あと奉公人というレベルになると百姓・町人から採用されて、それも城下に近い村のどちらかというと裕福でない層から雇われ、一家で3人奉公に出ていたりする。安い給料だけれど実家が百姓なので、生活は楽であり、いやなら奉公を止めて百姓に戻ることもできたという。武士の最低身分の徒は、給料が安い上に、元は百姓だったとしても、実家とは縁が切れて副業も僅かな収入しかなかったため、ほとんど爪に火を点す生活だったとか。

で、文庫版後書きを読むと、この作品と新潮新書『武士の家計簿』はセットで読んでくれなきゃ困るのだと、しきりにアピールしてあったので、そっちも読んでみた。

で、文庫版後書きを読むと、この作品と新潮新書『武士の家計簿』はセットで読んでくれなきゃ困るのだと、しきりにアピールしてあったので、そっちも読んでみた。

磯田道史『武士の家計簿 「加賀藩算学御用者」の幕末維新』は、2003年4月発行で、今回買ったのは、2010年10月49刷。たぶん新潮新書第1回配本。49刷ねえ。ベストセラーだなあ。そういえば映画にもなったんだよなあ。見てないが。まだ売りたかったのか、それとも50刷にしたいのかなどとゲスなことを思ったりもしたけれど、真面目な好青年の作者なので、素直に受け取って読んでみた。論文集は読むのに2週間以上掛かったけれど、こちらは2日で読み終わった。

副題が「加賀藩算学御用者」の幕末維新なのは、ソロバンと文字書き(会計庶務)で加賀百万石の殿様に仕える下級侍の資料が一箱古書店目録に載っており、これこそ求める資料に違いないというカンが働いて、16万円を持って古書店に駆けつけ、いざ箱を開けてみるとドンぴしゃの史料だったからである。ちなみに16万は盛田財団から出たとのこと。 米俵で年俸を貰う下級武士の猪山家は代々優秀でその能力を買われて、村から年貢がもらえる知行取りになっている。会計担当らしく家計についても事細かに記録を残したため、全国でも珍しい時系列で武家の経済生活が分析が可能な史料を残したのである。もっともどういう経緯でこの史料が古書店に出たのかちょっと気になる所だけれど。それはさておき、確かに『近世大名家臣団の社会構造』を読んだあとでこの『武士の家計簿』を読むと中身に親しみが湧くことは間違いない。しかし、新書が面白かったからと学術論文を読む読者がどれだけいるんだろうか。

これを読んで一番のご褒美は、幕末維新を生き抜いて大正9(1920)年に77歳でなくなった最後の当主成之(なりゆき)の維新以後に迎えた最終職が呉鎮守府会計監督部長だったこと。幕末をソロバンで生き抜いた武士は海軍に入って主計官(経理担当。中曽根元首相も戦時中は海軍の主計官だった)となり、ここでも武官としての出世コースではなかったけれど、多くの下級武士が秩禄処分で没落する中、高給取りとして一家を支えたのである。思わず、アジア歴史資料センターの防衛研究所史料をネット検索してしまったよ。